서예·캘리그라피 Calligraphy

-

[Column]

성인근의 글씨를 읽다-5

아름답다는 것의 발견 영화이야기로부터 시작해 보자. 이창동 감독이 각본을 쓰고 연출한 《시》라는 작품이다. 2010년 5월에 개봉한 이 보석 같은 영화는 흥행에 실패했다. 이창동 감독, 《시》 포스터, 2010년영화에서 종욱이 할머니(윤정희)는 동네 문화원에서 우연히 \'시\' 강좌를 수강하며 난생 처음 시와 마주하게 된다. 문화원에서 시를 가르치는 강사는 김용택 시인으로 ‘김용탁’이라는 이름으로 영화에 등장한다. 그는 동네 주민들을 대상으로 한 첫 강좌에서 ‘본다’라는 주제를 말하며 주머니 속에서 사과 하나를 쓱 꺼내며 말한다. 강의하러 오면서 사과를 준비할 정도로 준비성이 많은 강사가 어디 있겠냐며 너스레를 떨면서. “여러분은 지금까지 사과를 몇 번이나 봤어요?천 번? 만 번? 십만 번? 아니요, 여러분은 지금까지 사과를 한 번도 본 적이 없어요. 사과를 알고 싶어서, 관심을 갖고, 이해하고 싶어서, 대화하고 싶어서 본 적이 없어요. 무엇이든 진짜로 보게 되면 뭔가 느껴지는 게 있어요. 샘에 물이 고이듯이, 종이와 연필을 들고 그 순간을 기다리는 거예요. 흰 종이의 여백, 순수한 가능성의 세계, 창조 이전의 세계, 시인에게는 그 순간이 좋아요.” 문화원의 두 번째 강좌에서 종욱이 할머니와 김용탁 시인 사이에는 또 이런 문답이 오간다. 《시》 스틸컷-1“시를 쓴다는 것은 아름다움을 찾는 일이예요.” “선생님, 시상(詩想)은 언제 찾아와요?” “시상이 언제 찾아 오냐구요?”“네, 아무리 시상을 얻으려고 해도 도무지 오지 않아요.” “시상은 찾아오지 않아요. 내가 찾아가서 빌어야 해요. 그래도 줄똥 말똥 해요. 그게 얼마나 귀한 건데 함부로 주겠어요? 그러니까 내가 찾아가서 사정을 해야 돼요.” “어디로 찾아가요?”“그거... 그거는... 어디를 정해놓고 찾는 게 아니고, 그냥 찾는 거예요, 돌아다니면서. 시상이 ‘나 여기 있소’라고 문패 걸어놓고 기다리고 있겠어요? 분명한 건 내 주변에 있다는 거예요. 멀리 있지 않고. 지금 내가 있는 자리, 거기서 얻는 거예요. 설거지통 속에도 시가 있어요.” 서예를 한다는 일도 시상을 찾는 일처럼 ‘아름다움에 대한 찾아 헤맴’의 시간이 필요하다. 문학을 포함한 모든 예술에서 작가는 항상 ‘무엇을’ ‘어떻게’라는 문제에 직면하게 된다. 여기서 ‘무엇을’이 표현의 대상이나 목적이라면 ‘어떻게’는 그 방법에 해당한다. 무엇보다 창작에 있어 첫 번째 직면과제는 바로 ‘무엇을’이며 시로 말하면 시상에 해당한다. 서예가들도 창작의 목적과 방법을 수천 년 고민해 왔다. 하나의 사례로, 지금부터 1,300년도 더 이전 사람인 손과정(孫過庭)은 붓을 들기 전 선결과제로 다섯 가지 조건을 들었다. 1. 마음이 편안하고 세태에 간여하는 바가 없을 때. 2. 지기(知己)로부터 은혜를 입어 감사하고자 하는 마음이 들 때. 3. 날씨가 청명하고 기후가 더 없이 편안할 때. 4. 양질의 지필묵이 있어 나의 흥취를 유발할 때. 5. 홀연히 영감이 동할 때. 손과정(孫過庭, 646~691), 『서보(書譜)』 상권. 중요한 고전일수록 화자가 말하고자 하는 핵심은 맨 뒤에 있는 경우가 많다. 다섯 가지 조건 가운데 앞의 네 가지는 일상에서 어쩌면 흔히 만날 수 있지만, ‘홀연히 영감이 동할 때’는 매우 관념적이지 않은가. 여기서 ‘영감이 동할 때’는 시로 말하자면 ‘시상이 올 때’와 흡사한 지점일 것이다. 그러면 종욱이 할머니의 질문처럼 그 영감이나 시상은 언제 찾아오는가? 해답은 역시 ‘본다’로부터 시작할 수밖에 없다. 김용택 시인은 ‘본다’라는 시각만을 대표적으로 언급했지만 어떤 대상을 보고, 듣고, 냄새 맡고, 맛보고, 만져보면서 느끼는 과정에서 이전과는 다른 세계를 만나는 체험, 그 지점에서 영감과 시상은 다가오는 것이리라. 《시》 스틸컷-2 “샘에 물이 고이듯이, 종이와 연필을 들고 그 순간을 기다리는 거예요. 흰 종이의 여백, 순수한 가능성의 세계, 창조 이전의 세계, 시인에게는 그 순간이 좋아요.” 성인근 ․ 본지 편집주간

-

[Column]

성인근의 글씨를 읽다 - 6

변관유감(邊款有感)1.지금 예술의전당에서는 제백석(齊白石; 1864~1957)의 전시가 열리고 있다. 중국에서 회화의 큰 스승이자 세계적 문화예술의 명인(名人)이라 추존해 마지않는 인물의 전시이다. 한국에서도 본토를 밟지 않고 그의 실제 작품을 접할 수 있는 더 없이 좋은 기회이다. 나는 아직 가보지 않았지만 전시가 끝날 즈음 한산할 때를 틈타 그의 작품을 조목조목 만나러 갈 작정에 들떠있다.제백석은 중국화 방면에서 이전과는 다른 뚜렷한 자기 색깔을 구현해 크게 성공한 사례로 알려졌지만 사실 그 예술세계의 본령은 서예와 전각에 있다고 나는 확신하고 있다. 특히 그의 전각에는 동양미술이 갖추어야 할 역량과 창신(創新)의 정신이 응축되어 있다. 목공 출신이었던 그에게 칼을 쓰는 전각 분야는 더욱 친숙하고 근본적인 예술이었을 가능성이 높다. 제백석(齊白石), 〈안득자손보지(安得子孫寶之〉, 1933년(민국 22).나는 그의 인보를 보며 항상 눈에 거슬리는 하나의 전각을 발견하곤 한다. 그의 나이 71세 때인 1933년 작 〈안득자손보지(安得子孫寶之〉이다. 전통시대 한자문화권의 기본적인 서사형태가 오른 쪽에서 왼쪽으로 하는 세로쓰기가 상식이지만, 특이하게도 이 인장은 왼쪽에서 오른 쪽으로 거꾸로 새겨져 있다. 요즘의 전각가들도 집중하지 않으면 글자를 거꾸로 새기거나 순서를 잘못 새기기도 하지만, 이를 버젓이 작품이라 내놓지는 않는다. 그의 전각은 단순한 실수였을까, 어떤 창신의 목적이었을까. 이리저리 추측해 보았지만 답은 아주 간단했고, 그가 새긴 변관(邊款) 속에 담겨 있었다.“日來寶姬病作 吾心愁悶 行坐未安 只好刻印消愁 悞刻左旋 無意再刻也 癸酉四月初八日 時居舊京鴨子廟側 白石自記”“며칠 동안 보희(寶姬)에게 병이 났다. 나는 근심과 걱정으로 걸어 다니기도 앉아있기도 편치 않았다. 어쩔 수 없이 인장이나 새기며 근심을 씻고자 했으나 잘못하여 왼쪽부터 새기고 말았다. 그러나 다시 새길 마음은 없다. 계유년(1933) 4월 초8일 옛 수도(成都)의 압자묘(鴨子廟) 옆에 거처할 때 백석 스스로 기록함.”제백석(齊白石)과 호보주(胡宝珠)변관에 보이는 보희(寶姬)는 제백석의 두 번째 부인 호보주(胡宝珠)의 별칭이다. 그녀는 1919년 18살의 나이에 57세의 제백석과 결혼했고, 이후 20여 년간 함께 생활했다. 결혼한 지 14년 쯤 된 어느 4월에 젊은 부인이 병을 앓아누웠고, 근심하던 제백석은 마음 둘 곳을 찾아 전각을 했던 모양인데, 정신이 황망하여 그만 글자의 순서를 거꾸로 새기고 말았다. 그러나 그는 한 번 새긴 전각에 다시 손 댈 마음이 없었다. 이 전각에서 변관이 없었더라면 아마도 나는 이 작품에 대한 무수한 추측을 지금도 하고 있었을지 모른다. 2.‘수진본(袖珍本)’이란 형태의 책이 있다. 한자 그대로 소매 안에 넣고 다닐 수 있을 만큼 작고 소중한 책이다. 한국에서는 과거를 준비하는 유생들이 사서오경 또는 시문류를, 학승들은 불경을, 그 밖의 사람들은 평소에 자주 보는 내용을 조그마한 책에 깨알 같은 글씨로 써서 소매에 넣고 다닌 데서 유래하였다. 일본에서도 이와 같은 형태의 책을 ‘마메혼(豆本)’이라 부르며, 우리들이 흔히 말하는 포켓북(pocket book)과 다름이 없다. 수진본은 크기는 작지만 책이 갖추어야 할 내용과 형식을 빠뜨리지 않았고, 언제 어디서나 휴대하며 편리하게 읽을 수 있다는 지혜가 담겨진 발명품이다.중국의 화가이자 학자인 매묵생(梅墨生, 1960~ )은 전각(篆刻)에서 변관(邊款)의 가치를 ‘수진비각(袖珍碑刻)’이라 명명한 적이 있다. 작은 형태이지만 책이 갖추어야 할 내용을 온전히 담아내고 있는 수진본처럼, 전각에서 변관의 가치는 서예와 금석학이 담아야 할 내용과 형식의 함량을 모두 충족하고 있다는 견해로, 나는 이를 적절한 비유이자 탁견이라 생각한다.변관은 흔히 인장의 측면에 새긴다는 점에 착안하여 측관(側款), 혹은 인관(印款)이라고도 하며, 새겨진 내용을 중시하여 변발(邊跋), 인발(印跋)이라고도 부른다. 여기에 담기는 내용은 제작자의 이름이나 아호로부터, 제작의 시간과 장소, 혹은 작가의 심경 등을 담기도 한다. 어떤 경우는 제작과 관련한 소소한 이야기나 전각에 대한 비평, 시문 등을 새기기도 한다.중국 전각사에서 변관의 형식은 이미 한대(漢代)로부터 시작했다. 진개기(陳介祺)의 『십종산방인거(十鐘山房印擧)』에는 〈사마□사인리(司馬□私印利)〉라는 한나라의 인장이 보이는데, 이 인장의 네 측면에는 ‘동심(同心)’ ‘일의(一意)’ ‘장생(長生)’ ‘대부(大富)’ 등의 글자가 남아 있다. 인간의 바람을 나타낸 간략한 문구이지만 어떤 장르의 기원은 이처럼 작은 곳으로부터 출발한다. 조지겸(趙之謙), 〈찬경양년(湌經養年)〉, 1864년.36세의 조지겸은 죽은 처와 딸을 위해 전각의 형식을 빌어 조상과 조상기를 제작했다.중국 전각사에서 변관예술이 꽃을 피운 시기는 청대(淸代) 중․후기로, 등석여(鄧石如), 오양지(吳讓之), 조지겸(趙之謙), 오창석(吳昌碩) 등의 출현으로부터다. 이들의 등장은 전각예술에서 개인적 취향의 독자적인 문호를 열었다는 의미가 있지만, 변관에 있어서 다양한 시도와 성과의 측면에서도 바라보아야 한다. 자체(字體)에서도 오체(五體)를 다양하게 구사하였고, 특히 조지겸의 경우는 자신의 전공인 위비(魏碑)의 해서를 변관에 차용하기도 했다. 또한 글씨는 물론 한나라의 화상석, 불상 등의 고전적 미술자료를 변관에 응용하는 등 다양한 시도가 이어졌다. 또한 그 내용에 있어서도 인장에 대한 간략한 정보 외에 여러 시문(詩文) 등 문학의 장르와 접합하기도 했다. 전각예술에 있어 변관의 역할은 중국전각사를 더욱 풍부하게 만든 하나의 중요한 요소로 작용했음은 틀림없다. 성인근 ․ 본지 편집주간

-

[Column]

성인근의 글씨를 읽다-7

일찍 소진(消盡)하는 사람들 1. 광고에서 이런 문구를 자주 접한다. ‘죽기 전에 꼭 읽어야 할 책’ ‘죽기 전에 꼭 가봐야 할 곳’ ‘죽기 전에 꼭 맛봐야 할 음식’ ‘죽기 전에 꼭 봐야 할 영화’ 등등. 나는 이런 카피를 그다지 좋아하지 않는다. 죽기 전에 이런 경험을 한다손 치더라도 한 사람의 삶이 그리 쉽게 바뀌지 않음을 이미 알아버렸고, 대중이 이런 문구에 혹할 만큼 자존감이 없고 심심할거라는 일종의 자만심 섞인 상술이 엿보이기 때문이다. 그런 ‘죽기 전에 꼭 봐야 할 영화’의 하나로 빠지지 않는 1994년 작 〈일포스티노(Il postino)〉가 있다. ‘우편배달부’로 번역되는 이 이탈리아 영화는 먼지가 뽀얗게 앉은 고전이 되었다. 〈일 포스티노(Il postino)〉 포스터.이탈리아의 작은 섬에서 지루하고 무기력한 삶을 살던 순박한 청년 마리오(마시모 트로이시)는 칠레에서 망명 온 시인 파블로 네루다(필립 느와레)의 전속 우편배달부가 된다. 날마다 그에게로 오는 우편물을 전하면서 마리오는 문득 시가 궁금해졌다. 네루다와의 몇 마디 대화를 통해 시는 메타포, 즉 은유임을 알게 된 그는 일상으로부터 새롭게 보는 눈을 갖기 시작한다. 어느 날 시란 무엇인가를 묻는 마리오의 질문에 네루다가 답한다. “시란 설명하려고 하면 진부해지고 말아. 시를 이해하는 가장 좋은 방법은 직접 경험해보는 것뿐이야.” 한산한 바닷가에서 네루다가 읊은 시를 듣고 있던 마리오는 말한다.“이상해요. 단어가 왔다 갔다 하는 것 같아요. 마치 바다처럼 멀미까지 느꼈어요. 마치 배가 단어들로 이리저리 튕겨지는 느낌이었어요.” “그게 바로 은유야.” 〈일 포스티노(Il postino)〉 스틸컷.평범한 우편배달부 마리오. 그는 시에 대해 아무것도 모르는 촌뜨기였지만 그가 메타포를 이해는 과정은 사랑과 문학, 세상에 대한 까막눈을 떠가는 시간이었다. 그러던 중 사회주의자였던 네루다의 사상을 자신도 모르는 사이에 받아들이며, 선거 때만 되면 얼굴을 팔며 표를 달라는 기회주의 정치인을, 값을 얼마 받지도 못하고 물건을 파는 서민들에게 흥정하는 부자를 보고 비판한다. 기존에 무기력하던 마리오와는 확연히 달라진 모습이다. 그는 메타포라는 렌즈를 통해 자신의 삶을 돌이켜 보고 사회를 바라보는 시각을 갖게 된 것이다. 그러나 그는 어쩌면 자신에게 맞지 않은 옷을 입은 사람처럼 군중에 떠밀려 어이없는 죽음을 맞이하고 만다. 영화보다 더 영화 같은 사실, 극중 마리오 역할을 맡은 마시모 트로이시(Massimo Troisi, 1953~1994)는 심장병을 앓고 있었다. 영화 촬영 후반부에는 걷기조차 힘들 정도로 악화되었다. 제작진은 트로이시에게 촬영을 중단하고 치료를 권했지만 그는 <일 포스티노>를 선택했다. 10주의 영화 촬영을 마무리 하는 날, 그는 영화가 개봉하는 것도 보지 못하고 40을 일기로 세상을 떠났다. 2. 지루한 적막보다 시끄럽지 않은 소음이 좋을 때가 있다. 라디오 같은 것이 그렇다. 매일 오전 11시 CBS에서는 <일 포스티노>의 영화음악을 시그널로 사용한다. 나는 가끔 라디오를 들으며 극중 네루다와 마리오, 죽음 앞에서 <일 포스티노>를 선택한 트로이시를 떠올린다. 그리고 그런 생각들은 다시 조선의 고람(古藍) 전기(田琦)를 향해 옮겨간다. 아마도 이들의 삶이 보여준 모습이 서로 닮았기 때문일 것이다.사대부가 서화를 잘하면 여러 방면에 조예가 깊은 교양인이며, 그렇지 않은 신분이면 그저 환쟁이에 불과한 시대에 태어난 전기(田琦, 1825~1854). 그는 마치 마리오가 네루다를 만난 것처럼 추사(秋史)라는 신분을 뛰어넘은 스승을 만나면서 자신의 재능을 발견하고 키워나갈 수 있었다. 추사가 당시 중인 출신 제자들을 훈도하며 남긴 품평록 『예림갑을록(藝林甲乙錄)』을 보면 추사가 고람에게 얼마나 큰 애정과 채찍을 주었는지 잘 나타난다. 추사는 전기에 대한 기대가 커서 자신보다 더 높은 경지로 나아가길 바라는 의미로 ‘청출어람(靑出於藍) 청어람(靑於藍)’의 의미를 따 ‘고람(古藍)’이란 아호를 지어줄 정도였다. 『예림갑을록(藝林甲乙錄)』전기는 추사의 기대를 너무 일찍 충족시켰던 탓인지 공자의 사랑하는 제자 안연(顔淵)이 그랬던 것처럼 스승의 기대를 등지고 30세의 젊은 나이로 요절하고 만다. 추사가 제주에서 9년의 유배를 마치고, 다시 북청으로 귀양 갔다 풀려나온 후 2년 만인 69세 때에 스승을 앞서 갑자기 세상을 떠난 것이다. 추사의 애통함은 필설로 표현할 길이 없었던 듯 기록조차 남아있지 않다. 다만 추사의 죄안(罪案)에 연루되어 신지도로 유배 갔다가 비보를 들은 조희룡(趙熙龍)이 그의 순정한 용모와 재주가 인멸되지 않도록 전기(傳記)를 남겨놓았을 뿐이다. 전기,『예서대련』, 간송미술관.“전기의 자는 위공(瑋公)이요, 호는 고람(古藍)이니 훤칠하고 수려했으며 그윽한 정취와 예스러운 운치가 흘러 넘쳐 마치 진나라와 당나라 때의 그림 속 사람 같았다. 산수(山水)와 연운(煙雲)을 그릴 때에 시원하고 고요하며 간략하고 깨끗하여 문득 원나라 사람의 묘한 경지에 들어갔다. 이는 그의 붓끝이 우연히 이루어낸 것이요, 원나라를 배워서 원나라 사람이 된 것은 아니다. 시를 지으면 신기하고 깊은 맛이 있었으니, 사람들이 말한 것을 다시 말하지 않았다. 그 안목과 필력은 압록강 동쪽에만 국한한 것이 아니었다. 나이 겨우 서른에 병들어 집에서 죽었다.나는 이렇게 말하겠다. 고람의 시와 그림은 다만 이 시대에만 짝이 없을 뿐이 아니고 가히 아래위로 백년을 두고 논할 만한 사람이다. 지난 가을에 내가 남쪽으로 내려 갈 적에 나를 찾아와 이별하기 안타까워하는 뜻을 보이더니, 어찌 그때의 이별이 결국 천추의 이별이 될 줄 알았겠는가.(중략) 아! 칠십이나 먹은 늙은이가 서른 살 젊은이의 일을 쓰기를 마치 옛 친구 대하듯 하고 있으니 이것이 차마할 노릇인가.”전기,『石林江亭』, 간송미술관.조희룡은 「전기전(田琦傳)」의 마지막에서 시 한 편을 헌사하며 그의 짧은 삶과 재능을 못내 아쉬워했다. 自子遽爲千古客 자네가 별안간 돌아오지 못할 길을 떠난 때부터塵寰餘債意全孤 인간 세상에 남은 빚을 갚을 길이 없게 되었네.雖云土壤非情物 비록 흙덩이가 무정한 물건이라 하지만果朽斯人十指無 과연 이 사람의 열 손가락을 썩혀 없앨 것인가. 흔히 요절작가로 칭해지는 사람들이 있다. 우리가 국민화가로 추존해 마지않는 박수근도 50을 갓 넘겼고, 이중섭도 40을 일기로 세상을 떠나 신화가 되어버렸다. 세상은 그들에게 천재, 혹은 아름다운 손님 등의 미칭을 덧붙이길 좋아한다. 흔히 천재는 하늘이 그 재능을 질투해 일찍 데려간다는 속설이 있지만, 자신의 재능을 너무도 일찍 소진해버리는 유전적 인소를 타고난 사람들로 나는 이해하고 있다. 그들이 불태워버린 삶에서 위로를 받는다는 아이러니에 숙연해질 수밖에 없다. 성인근 ‧ 본지 편집주간

-

[Column]

성인근의 글씨를 읽다-8

유머의 풍격 정확한 기억은 아니지만 대학 시절 강의실에서 이런 일이 있었다. 무언가를 한창 설명하시던 선생님은 학생들을 향해 무언가를 질문했고, 질문의 의도를 이해한 우리는 유머랍시고 엉뚱한 답변을 하며 키득키득 웃었던 기억이다. 그런 태도가 못마땅하셨는지 선생님은 우리들에게 일갈하셨다.\"얘들다, 웃음에도 격이 있단다.\" 사회생활을 하다 보면 만나고 싶은 사람보다 만나야 할 사람을 만날 때가 더 많다. 그런 만남들에서 어색함을 지우고 친근감을 보이기 위해 오가는 다소의 농담들이 있는데, 이런 농담들 속에는 그 사람의 유머감각은 물론, 성향과 속내까지 고스란히 숨어있다. 대개는 같은 시대를 살아가는 아저씨들의 구수한 농담들이지만, 어떤 경우는 당장이라도 귀를 씻고 싶은 떄도 없지 않다. 유머는 마음이 여유로운 사람의 특권이며, 정말 좋은 유머에는 팍팍한 사람의 마음까지 훈훈하게 되돌릴 수 있는 힘이 있다. 나에게는 귀를 씻고 싶은 농담을 들었을 때 찾게 되는 몇몇 사람들이 있다. 명나라의 팔대산인과 중국 근대의 제백석, 한국의 장욱진, 일본의 료칸 등이다. 이들이 남겨놓은 작품들에는 유머와 해학의 미학이 공통적으로 녹아있다. 나는 이들의 작품을 눈으로 감상하며 귀를 씻고 싶은 기분을 해소할 때가 많다. 료칸의 동상, 니가타현 이즈모자키 일본의 에도시대를 살다 간 선승 료칸(良寬, 1758~1831)의 짧은 일화는 유머의 풍격을 보여주는 좋은 사례이다. 료칸은 지금도 도겐(道元, 1200~1253), 하쿠인(白隱, 1685~1768)과 함께 일본 3대 선승의 한 명으로 추앙받고 있다. 료칸은 다른 두 선승과 달리 은둔과 걸식의 생을 살았고, 승려이면서도 설법을 하지 않았다. 예술적 재능이 뛰어나 하이쿠(俳句)를 위시한 시, 서예, 그림이 여럿 전한다. 하루는 그가 살던 지방의 번주(藩主)가 료칸을 초대하기 위해 심부름꾼을 보냈다. 때마침 그는 탁발을 하러 나가고 없었고, 심부름꾼은 기다리는 동안 암자 주위의 무성한 잡초를 뽑고 청소까지 깨끗하게 해놓았다. 이윽고 돌아온 료칸은 주위를 돌아보며 탄식했다. \"풀을 다 뽑아 버렸으니이제는 풀벌레 소리도 듣지 못하겠네.\" 심부름꾼이 돌아가 료칸의 궁핍한 생활을 전하자 번주는 다시 선사를 경제적으로 돕겠다는 뜻을 전하게 했다. 이에 료칸은 다음과 같은 하이쿠로 답하며 사양했다.\"땔 정도의 낙엽을 바람이 가져다주네.\" 良寬, 天上大風 良寬, 敬上憐下 살아가다 보면 호의도 받아들이지 말아야 할 때가 있다. 막강한 부와 권력을 가진 번주는 료칸과 같은 선승을 주위에 두고 싶었을 테지만, 청빈과 고행으로 일관하며 자연과 하나 되고자 했던 료칸을 이해하지 못한 제안이었다. 이런 제안은 어쩌면 호의를 가장한 거래에 가까울지 모른다. 호의이건 거래이건 세상의 관계는 서로를 구속할 여지가 다분함을 알기에 료칸은 이를 거절해야만 했다. 그러나 거절에도 예의가 필요한 법, 그는 예의 없지도 구차하지도 않은 문학적 유머를 택했다. \"호의는 고맙습니다만,땔감 정도의 낙엽은바람이 가져다주니 불편하지 않습니다.\" 성인근 ․ 본지 편집주간

-

[Column]

성인근의 글씨를 읽다-9

버려지는 글씨들 1. 저녁을 먹고 오랜만에 동네 산책에 나섰다. 아파트 단지를 지나 주택가까지 느린 걸음으로 걷다보니 그간 보이지 않던 풍경들이 눈앞을 지나간다. 여기에 이런 나무가 있었나 싶기도 했고, 한동안 잘 다녔던 식당은 언제 그랬냐는 듯 호프집으로 바뀌었다. 날씨가 꾸물꾸물 했지만 첫눈 비슷한 게 내릴 줄은 몰랐다. 눈이라기엔 차라리 싸라기에 가까워 이걸 첫눈으로 쳐야 하나 말아야 하나를 생각하며 옷에 붙은 모자를 뒤집어썼다. 그렇게 실눈으로 몇 분을 또 걷는데 불편한 시야 사이로 액자 하나가 눈에 들어온다. 담벼락에 기대 서있는 그 액자는 세로 2분의 1지 크기로 생활쓰레기와 함께 싸라기를 맞고 있었다. 쓰레기의 종류와 양을 언뜻 보니 이사 간 집에서 불필요한 짐과 함께 버리고 간 액자임이 분명했다. 거기에는 ‘덕숭업광(德崇業廣)’이란 글자가 초서로 쓰여 있었고, 작가의 호와 인장까지 찍혀 있었다. 그러나 내가 모르는 사람이었다. 글씨의 획은 두툼했고 활달했으나, 그렇다고 미술시장에 내놓기는 뭣한 그런 글씨였다. 이 작품은 왜 이런 날씨에 싸라기를 맞고 있는 신세가 되었나. 아마도 그랬을 꺼다. 작가는 어려서부터 필재가 있다는 칭찬을 주위로부터 들었을 테고, 백일장에 나가 큰 상도 거머쥐었을 꺼다. 어른이 되어서도 필방에 다니는 일을 즐겨했을 테고, 공모전에서 패배의 쓴맛도 당선의 단맛도 맛봤을 꺼다. 서예를 직업으로 삼았는지 아닌지는 모르겠지만, 주위에 글씨 잘 쓰는 사람으로 인정은 받았을 꺼다. 친지나 지인으로부터 글씨 한 장 써달라는 부탁을 적지 않게 받았을 테고, 아마도 인정으로 대했을 꺼다. 2. 첫눈 비슷한 게 온 며칠 후, 친척 어른이 돌아가셨다는 소식을 듣고 장례식장을 찾았다. 86세의 어른은 오랜 병고로 병원에 누워계시던 터라 다들 짐작하고 있었던 듯 그리 애통한 분위기는 없었다. 오히려 살아남은 친지들이 오랜만에 만나 서로의 안부를 물으며 술잔을 기울이고 있었다. 나도 예를 갖춘 후 친지들 사이에 자리를 잡고 앉았다. 워낙 오랜만에 만난 분들도 있는 터라 생활과 환경이 어떻게 변했는지 잘 모르는 상태에서 쉽게 말을 꺼내기도 애매한 자리이다. 이런 자리에서는 차라리 근황보다는 옛 이야기를 나누는 게 상책일지 모른다. 그렇게 애매한 시간 속에서 우리 세대의 맏형 격인 사촌형이 나를 지칭하며 이야기한다. “자네가 어려서부터 글씨를 잘 썼지, 요즘도 계속 쓰고 있는가?”어색한 분위기 속에서 사촌형이 나를 기억하는 코드로 서예를 들고 나온 것이다. “아니요, 요즘은 글씨 쓸 시간이 별로 없어서...” 내가 서예를 했다는 사실을 기억해준 것에 나름 고마움을 느끼며 솔직하게 답했다. “에이, 그래도 그 실력이 어디 가겠나. 말 나온 김에 우리 회사 내 방에 걸 글씨 하나 써주게, 표구는 내가 할께.” 사촌형은 말이 끝나자마자 앞에 놓인 휴지 하나를 쑥 뽑더니 안주머니에서 두툼한 볼펜을 꺼내 이렇게 썼다. ‘勤者必成, 부지런한 사람은 반드시 성공한다.’ 현대 정주영 회장이 좋아하던 글귀라는 말을 곁들이며 내 앞으로 쓱 내민다. 나는 그 상투적인 글귀가 적힌 휴지를 받아들며 며칠 전 싸라기를 맞고 있던 축축한 액자를 떠올렸다. 혈연이란 참 어렵다. 사회적 관계에서의 만남이라면 정중하게 거절했을 테지만, 혈연이란 이유로 나는 그 휴지를 받아들고 승낙을 해버렸다. 아니, 승낙이라기보다는 오히려 수명(受命)에 가까웠다. 우리 시대의 서예란, 서예가란 무엇인가라는 결론 안 나는 생각이 며칠간 내 머릿속을 떠다녔고, 나는 작품이라기보다는 숙제와도 같은 네 글자를 써냈다. 그리고 내일 이 글씨를 이런 메모와 함께 우편으로 보낼 생각이다. “표구하지 않고 간직해 주셨으면 좋겠습니다.” 2017. 11. 30성인근 ․ 본지 편집주간

-

[Column]

성인근의 글씨를 읽다-10

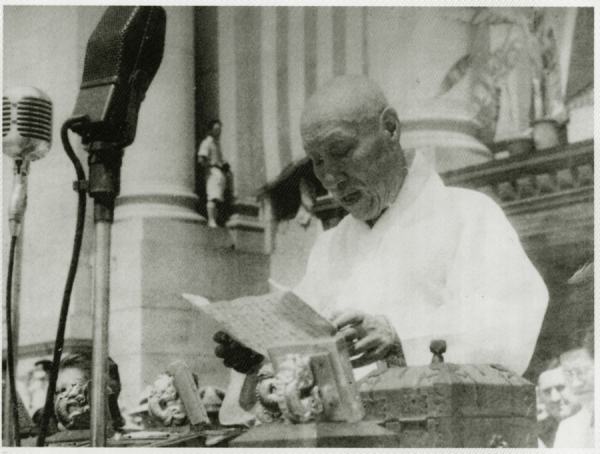

국새 수난기 중국의 오래된 역사책에는 승국보(勝國寶)라는 단어가 간혹 보인다. 여기서 ‘승국(勝國)’이란 멸망한 나라, 즉 망국(亡國)으로 현재의 국가를 승리로 이끌어 준 나라라는 묘한 뉘앙스를 내포한 용어이다. 따라서 ‘승국보’라는 명칭은 패망한 나라의 국새를 뜻한다. 금(金) 나라와 같은 경우에는 모든 천자의 큰 제사에 자국의 국새와 함께 패망국의 승국보를 궁궐의 뜰에 진설했다. 전쟁에서 이겨 영토를 넓혔다는 자긍심과 승전국으로서의 도취감을 드러낸 일종의 세레모니(ceremony)였다.100여 년 전 대한제국을 강제 병합한 일제도 이와 크게 다르지 않았다. 일제는 한일합방을 강제 체결하고 약 6개월 후인 1911년 3월 3일 대한제국의 국새 10과 가운데 6과를 약탈했다. 이들 국새는 천황의 진상품으로 바쳐져 일본 궁내청으로 들어가는 모욕을 겪었다. 빼앗긴 주권과 함께한 국새의 숙명이었다. 이후 8.15 해방 1년 후인 1946년 8월 15일 미군정은 궁내청 소장 대한제국 국새를 모두 인수하여 한국에 정식으로 인계했다. 그 뒤 6·25 전란을 겪었고, 전쟁의 와중에 국새를 모두 분실했다. 한국전쟁이 휴전에 접어들었던 1954년 6월 잃어버렸던 「대원수보(大元帥寶)」와「제고지보(制誥之寶)」,「칙명지보(勅命之寶)」등 3개는 되찾아 현재 국립박물관에서 보관 중이다. 1946년 미군정으로부터 대한제국의 국새를 인계받고 있는 83세의 오세창. 한 나라의 국격을 가장 상징적으로 집약한 물품이 있다면 그것은 바로 국새(國璽)일 것이다. 그러나 식민지와 전쟁을 겪은 한반도의 국새는 늘 해외 불법 반출의 표적이 되어왔다. 국왕을 중심으로 사회가 형성된 왕조시대의 국새는 국가 최고권력자의 인장인 동시에 국가의 상징이기 때문이다. 또한, 유물 자체로서의 국새는 최고 품질의 금속과 옥을 사용하며, 제작방식에서도 왕실 공예술의 정수를 담고 있다. 그러나 그 부피가 여타의 문화재보다 작기 때문에 비교적 용이하게 반출할 수 있다는 약점을 가지고 있다.2,000년대에 들어 조선시대와 대한제국기에 사용한 국새들이 이국의 땅에서 속속 모습을 드러내 환수되고 있다. 질곡과 부침이 심해 우리의 국새를 제대로 돌보지 못했던 과거에 대한 일종의 정리와 보상과 같아 보이기도 한다. 여하튼 국외소재 인장문화재가 외교적 협력에 의해 국내로 환수되는 일은 반가운 일이 아닐 수 없다.지난 2009년 3월에는 잃어버렸던 고종황제의 국새를 되찾았다는 기사가 연일 신문지상에 발표되었다. 한 재미교포가 소장하고 있던 유물을 국립고궁박물관에서 인수하였다는 보도였다. 고종의 비밀 국새인 <황제어새(皇帝御璽)>였다. 국사편찬위원회가 소장하고 있는 유리원판필름에 실물의 사진과 당시의 문서를 통해 확인할 수 있었던 국새 유물이 국내에 유입된 것이다. 조선시대를 비롯하여 대한제국기까지 우리 국새의 실물이 빈약한 시점에서 이 유물의 출현은 국민적 관심을 집중시키기에 충분한 사건이었고, 해외에 불법 반출된 우리 국새에 대한 시선이 맹목적으로 일본에 집중된 데 반해 미국으로까지 시야를 확대하는 계기로 작용했다. 2009년 환수한 황제어새(皇帝御璽)와 인면(印面), 국립고궁박물관. 그로부터 약 5년이 지난 시점인 2014년 4월 25일, 버락 오바마 미국 대통령이 청와대에서 열린 박근혜 대통령과의 한미정상회담에서 조선왕실과 대한제국에서 사용한 인장 9점을 한국 측에 정식 반환하였다. 이들 인장은 한국전쟁에 참전한 미국 해병대 장교가 덕수궁에서 불법으로 반출한 문화재로 그 후손이 보관해오고 있었다. 문화재청에서는 이들 인장문화재의 존재를 알게 되었고, 관계 전문가에게 유물의 국적과 내용, 가치 등에 대한 자문을 얻어 한국의 중요문화재임 확인하였다. 2013년 10월 23일 문화재청의 수사요청에 따라 11월 18일 샌 디에고(San Diego)에서 미국 국토안보수사국(HSI)에 의해 유물이 압수되었으며, 한미 정상회담을 계기로 한국에 정식 인계하였다. 반환한 유물은 대한제국의 국새 1점, 어보 1점을 비롯해 조선 시대의 국새 2점과 왕실에서 소장한 사인(私印) 5점으로 총 9점이다. 구체적으로는 대한제국의 국새인 〈황제지보(皇帝之寶)〉, 어보인 〈수강태황제보(壽康太皇帝寶)〉를 비롯해, 조선시대 국새인 〈유서지보(諭書之寶)〉와 〈준명지보(濬明之寶)〉 등 2점과, 헌종(憲宗)을 위시한 왕실 소장 사인(私印) 5점으로 총 9점이다. 2014년 반환한 9과의 인장 가운데 〈황제지보(皇帝之寶)〉와 인면, 국립고궁박물관. 돌아온 인장 9점은 모두 가치를 따지기 어려운 중요한 문화재이지만, 그 가운데서도 〈황제지보〉는 대한제국의 선포를 계기로 제작한 국새로 고종의 자주독립 의지를 상징하는 유물이라는 점에서 역사적 의의가 크다. 대한제국은 19세기 말에서 20세기 초까지 세계적 격변기에 한민족 자주독립의 염원을 담고 수립하였다. 비록 제국주의가 만연한 시기에 여러 약소국처럼 국권을 잃었지만, 중국 중심의 세계관에서 오늘날의 세계체제로 변모하는 과도기에 엄존한 국가이다. 고종황제는 대한제국을 수립하면서 황제국에 걸맞은 새로운 국새 10과를 새로 제작했다. 〈황제지보〉는 그 가운데 황제가 직접 관리를 임명할 때 내려주는 임명장인 친임관칙지(親任官勅旨)에 찍었던 국새였다.필자가 조사한 바로는 조선시대와 대한제국기에 사용하여 1,900년대 초반까지 한국에 존재했던 국새는 모두 37과에 달한다. 그러나 최근 환수한 국새를 포함하더라도 현재까지 파악된 사례는 8과에 불과하다. 29과의 국새유물의 소재가 파악되지 않는 셈이다. 국내외의 어디엔가 존재하고 있을 이들 국새를 찾는 일에 눈을 크게 뜨지 않을 수 없다. 2018. 1. 8성인근 ․ 본지 편집주간

-

[Column]

벽암(김정남)의 서예이야기

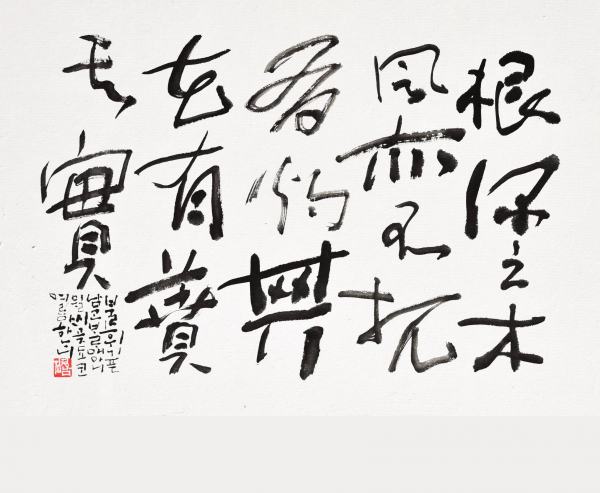

1. 오늘 서예에 대한 묵상 서예는 필기도구가 별도로 없던 시대에 붓으로 표현된 문자로, 주로 의사소통 수단으로 사용되었다. 서예의 정신적·예술적 가치보다 효용적 가치에 그 의미가 컸다. 갑골문(甲骨文), 금문(金文)을 거쳐 전서·예서·해서·행서·초서의 서체가 이러한 과정에서 생겨난 것이다. 그러나 활자를 이용한 인쇄술과 컴퓨터·디자인 기술의 급속한 발전으로 의사소통을 위한 수단으로서의 서예의 효용가치는 거의 사라져 가고 있다. 그럼 서예는 이제 그 존재 의의가 희박해졌다는 것인가? 서양의 회화는 주로 인물화와 사실화를 주로 하던 시대에 사진이 발명되면서 그 가치가 사라지지 않고 오히려 인상파와 같은 새로운 사조가 등장하여 회화의 예술적 가치를 더하였다. 서예도 효용적 가치보다 획 속에 잠재해 있는 정신적·예술적 가치를 더욱 조명해야 할 때라고 본다. 아울러 지금 4차 산업혁명의 물결 속에서 인간은 얼마 되지 않아 인공지능의 부속물로 전락할지도 모른다. 이러한 때일수록 정신적·예술적 가치에 대한 갈망은 더해갈 것이다. 즉 서예는 시대의 흐름 속에 동양의 다양한 철학적 사유가 가미되면서 정신적 가치뿐만 아니라 미학적 가치 등 많은 의미가 부여되어 오늘에 이르고 있다. 한대(漢代) 양웅은 서예를 ‘심화(心畵)’라 하였으며, 청대(淸代) 유희재는 ‘서예가 자연을 근본으로 하여 자연을 본받는 경지에 멈추지 않고 결국 사람을 중심으로 다시 하늘을 회복하는 경지로 나아가야 한다(由人復天, 造乎自然)’고 하였다. 석도(石濤)도 일획론(一劃論)을 말하며 서예의 한 획 속에 모든 존재의 뿌리와 근본이 담겨있다고 했다. 이처럼 서예는 본래 정신적·예술적 가치 및 인간애가 함축된 동양예술의 정수이다. 그런데 요즘에 서예는 젊은 세대로부터도 외면되고 있다. 이는 일부 교육시스템의 잘못 등으로 빚어진 결과다. 이웃 중국과 일본은 서예가 국민 사이에서 인기가 있는 예술 장르 중의 하나다. 중국은 국가적으로도 그 가치를 인정하여 서예를 국내적으로뿐만 아니라 유네스코 인류 무형유산에 실어 관리하고 있을 정도다. 같은 동양문화권 속에서 우리만이 서예에 대하여 과소평가하고 있다. 타 장르의 작가들조차도 서예의 가치를 인정하여 이를 적극 수용하고 있으며, 서양에서는 동양예술에 대하여 신비감을 갖고 그중 서예 線의 생명성과 그 묘한 매력에 빠져들어 어설프지만, 서예 線을 이용한 다양한 실험적인 작품을 선보이고 있다. 서예인들 자신도 타 장르와 융·복합된 다양한 시도를 시작하고 있다. 이 위기 상황이 오히려 서예인에게는 기회라고 생각한다. 실질적으로 서예는 점·선·면의 예술이다. 삼라만상이 점·선·면으로 이루어지지 않은 것이 없다. 모든 예술의 형태도 점·선·면으로 구성되어 있다. 서예는 원초적으로 어느 장르의 예술과도 접목할 가능성의 씨를 갖고 있어 주체적으로 모든 장르와 친숙할 수 있는 장점이 있다. 그리고 위에서 언급한 대로 서예는 오랜 역사가 있는 동양예술의 정수로서 그 획 속에는 태극과 음양오행의 우주의 원리가 함축되어 있다. 서예가는 붓이라는 도구를 통하여 작가의 성정과 예술성을 서예 선에 실어서 작품으로 형상화한다. 즉 서예는 눈으로 보면 시각예술이지만 획 속에는 우주가 담겨있고 작가의 마음이 담겨있는 심오한 예술이다. 그래서 서예는 기타 여느 장르 예술보다 훨씬 포괄적이고 심오한 뜻이 담긴 함축된 예술로 기타 장르의 예술과 융합될 때에는 더욱 고상한 미감을 발하기도 한다. 만약 동양화, 서양화 등 모든 회화와 디자인 등의 모든 장르에 살아있는 서예의 선이 접목될 경우, 그 작품에 생동감과 더불어 고상하면서도 다양한 미감이 창출될 것이다. 이는 예술세계에서 새로운 혁명에 가까운 효과를 가져올 것으로 기대된다. 서예는 무한한 가능성을 가지고 있는 예술이다. 서예는 모든 것을 다 담을 수 그릇이다. 그래서 앞으로도 계속 기타 장르와의 접점을 찾고자 다양한 서예여행을 할 것이다. 그만큼 서예가 모든 예술의 중심에 설 수 있다는 자신감과 자부심이 있기 때문이다. 서예가 우리의 귀중한 문화유산으로서 제대로 평가받지 못하고 있는 현실 속에서, 나는 서예에 대하여 실기뿐만 아니라 학문적으로도 하나하나 그 성과를 이루어 가며 서예 전도사로서의 길을 가고자 한다. 2. 서예와 캘리(Calli)의 관계에 대하여 요즘 서예와 별도로 서예계에 캘리라는 장르가 급부상하여, 사람들은 서예와 캘리의 명확한 차이를 이해하지 못하고 혼재하여 사용하고 있다. 오히려 서예가 종이 되고 캘리가 주가 되는 느낌을 받을 정도로 서예보다 캘리가 사람들에게 더 많이 회자되고 있다. 그래서 이와 관련하여 간단하게나마 나의 생각을 언급하고자 한다. 캘리(Calli)는 캘리그라피(Calligraphy)의 약자이다. 영어 Calligraphy는 원래 아름다운 서체란 뜻을 지닌 그리스어 Kalligraphia에서 유래된 전문적인 핸드레터링 기술을 뜻한다. 이중에서 캘리그라피(Calligraphy)의 Calli는 미(美)를 뜻하며, Graphy는 화풍, 서풍, 서법, 기록 법의 의미를 갖고 있다. 우리는 이 캘리그래피를 일반적으로 서예로 번역하여 사용해 왔다. 그런데 요즘 한국에서 ‘캘리’라는 용어를 사용한 서체가 유행하고 있는데 이는 엄격히 말해 서예와는 다르고 또한 서예에서 파생된 용어도 아니다. 이쁜 글씨, 감성이 있는 글씨, 맛있는 글씨를 갈망하는 젊은 세대들의 욕구를 충족시키기 위한 수단으로 다양한 도구(볼펜, 잉크, 붓펜, 연필, 붓 등)를 사용하여 표현된 개성적 글씨이다. 이는 일종의 시대적 유행 사조에 따라 자연스럽게 배태된 것이다. 그 저변에는 디자인적 개념과 감성적인 미감이 깔려있다. 그런데 여기에 주로 사용된 도구가 붓펜에서 시작하여 더 나아가 붓으로 발전되어 가면서 서예에 자연스럽게 접목되게 되었고, 일부 서예가는 이를 디자인 개념과 접목시켜 상업적으로 인정을 받기도 하였다. 그러면서 캘리라는 개념이 대중들로부터 주목을 받게 된 것이다. 서예계에서도 침체되어가는 서예를 어떻게 해서라도 부흥시키고자 하는 열망 속에서 캘리에 대하여 무비판적으로 관심을 갖게 되었고 일부 공모전에서는 현대서예란 장르로 채택하기도 하였다. 전통서예까지도 캘리로 인지할 정도로 전통서예와 캘리가 혼재되어 사용되고 있는 것이 오늘 한국의 서예현실이다. 이에 따라 일부 전통서예가의 경우에 서예정체성 위기론을 제기하면서 캘리에 대한 부정적 입장을 완고하게 견지하고 있다. 캘리를 공모전에 선택한 단체에서는 심사에서 서예의 정체성과 관련한 명확한 심사기준을 제시하지 못하고 설왕설래하고 있는 형편이다. 이 시점에서 나는 서예와 캘리에 대하여 내 나름대로 정리해 본다. 나에게 서예 공부의 화두는 시종일관 법고창신(法古創新)이다. 전통에 대한 기본 공부를 철저히 한 이후에 진정한 창신(創新)이 가능하다고 보기 때문이다. 그리고 서예는 자연을 모본으로 한 생명체로 생명력이 근본이다. 넓은 의미에서 캘리도 붓이라는 도구를 사용한다는 점(잉크펜, 만년필, 볼펜 등을 사용하는 캘리의 경우는 제외)에서는 서예의 한 가지(枝)라고 볼 수 있다. 그러나 캘리는 디자인과 감성을 중시하고 서법(書法)에 대해서는 그리 관심이 없다. 반면 서예는 동양 사상과 미학적 요소가 복합적으로 함축되어 있고 자연의 이법이 적용되는 엄격한 서법(書法)이 있다. 이러한 면에서 서예와 캘리는 분명한 차이가 있다. 캘리는 서법이 없이 표면적인 조형적 디자인에 더욱 관심을 두어 표현하기 때문에 만족할 만한 미감을 발휘하는 데는 한계가 있다. 진정한 미감은 서법이 있는 가운에서 더 고품격으로 발현하게 되어있다. 서예에서 서법이란 그냥 기능적 것이 아니다. 서예는 그 사람의 마음을 담아내는 심화(心畫)이다. 진정한 서예는 요즘 세대가 맘속에 갈망하고 있는 감성적, 디자인적 개념까지 담아낼 수 있는 차원 높은 정신활동이다. 그래서 나는 평소에도 현실세계에 더 가까이 가기 위해서 전통 서법에 더 천착하여 공부하고 있다. 철저한 법고 없는 진정한 창신은 없다는 것이 나의 확고한 생각이기 때문이다. 캘리도 서예의 이런 정신에 바탕을 두고 서예의 장르 속에서 얘기할 수 있다. 그렇지 않을 때 캘리는 서예가 아니라 하나의 디자인일 뿐이다. 추사의 글씨는 여느 작가보다 조형성이 뛰어나고 각 글자 속에는 추사의 감성이 듬뿍 담겨 있어 오늘날 관점에서 보면 캘리라고 볼 수 있다. 그렇지만 그의 글씨는 서예이고 그것도 한국의 대표적 서체이다. 이처럼 서예는 디자인 개념뿐만 아니라 모든 장르를 아우르는 큰 그릇의 예술이면서 道이다. 그러한 면에서 캘리의 발전이 넓은 의미에서는 서예 발전과 무관하지 않다고 본다. 오히려 캘리가 서예 발전에 간접적으로 영향을 줄 수 있기 때문이다. 즉 캘리를 하다가 더 깊은 공부를 위해 진정한 서예 공부에 관심을 둘 수도 있다고 본다. 아울러 서예인들에게 캘리가 그동안 갇혀 있던 전통서예의 굴레에서 벗어날 수 있는 촉매의 역할을 할 수 있다고 본다. 다만 붓으로 먹물을 찍어서 쓴다는 것만으로 캘리를 서예 장르에 포함한다는 것은 심오한 서예의 예술성과 정신적 가치를 희석해 서예를 천박한 세속 예술로 전락시킬 우려가 있다. 이러한 개연성에 대하여 경계의 자세를 놓치면 안 될 것이다. 캘리와 관련한 또 하나 숙제는 ‘서예’의 영어 표현의 문제이다. 우리가 일반적으로 사용하고 있는 ‘서예’는 영어로 ‘캘리그래피(Calligraphy)’라고 하는데 이는 서양에서는 손글씨를 의미한다. 그런데 요즘 대중들에게 유행하고 있는 감성적인 손글씨를 ‘캘리’라고 명명하고 있다. 이 캘리라는 용어는 캘리그래피의 약칭으로 결국 전통서예의 영어표현인 캘리그래피와 표현이 같아 서예와 관련한 영어표현에 혼란이 야기되고 있다. 이에 따라 전통서예와 요즘 유행 서풍인 캘리에 대한 영어표현을 명확히 할 필요가 있다고 본다. 서양에는 동양의 전통서예에 대한 정확한 표현이 없다. 그동안은 마땅한 영어식 표현이 없어서 그냥 캘리그래피로 번역하였는데 이는 적확한 표현이 아니다. 서양의 캘리그리피의 실질적인 의미는 전통서예의 의미보다 요즘 유행하고 있는 캘리와 합치되는 면이 많다고 생각된다. 이에 따라 전통서예에 대한 명확한 영어표현을 찾아야 할 것인데, 서양에 이에 합치되는 용어가 없음을 감안하여 동양의 명칭(한국은 ‘서예’, 중국은 ‘서법’, 일본은 ‘서도’)을 고유명사로 하여 발음 그 자체를 영어로 표기하는 것도 하나의 방법이라 생각한다. 학계에서도 이에 대하여 관심을 두고 논의를 조속히 하여 용어사용에 혼란이 없도록 해야 할 것이다. 그동안 한국의 서예계는 시대적 변화의 흐름 속에서 편협한 전통과 서예가의 아집에 고착되어 사회적 요구에 제대로 반응하지 못하고 화석화됨으로 인해, 거꾸로 세상으로부터 외면받는 상황에 직면하게 되었다. 이러한 과정에서 서예 같기도 하고 서예 아닌 것 같기도 한 캘리가 출현하게 되었다. 서예계도 이 냉엄한 현실을 받아들이고 이에 대한 반성과 더불어 서예와 캘리와의 학술적·예술적 관계 정립에 대하여 긍정적인 관점에서 많은 고민이 있어야 할 것이다. 지금은 4차산업 혁명에 직면하여 급격한 패러다임의 전환시대이다. 모든 것이 융·복합되어 가는 격변의 시대에 어떻게 서예의 본질을 지키면서 변화를 수용해 나갈 것인가에 대한 고민과 함께 세상을 향해 열린 사고의 자세를 가져야 한다고 본다.벽암 김정남(碧巖 金貞男)<학력>성균관대학교 유학대학원 석사(동양미학) - 논문제목 : 「ᄌᆞ경뎐정례의궤의 書體美 연구」성균관대학교 유학과 철학박사(동양미학) - 논문제목 : 「조선조 御筆에 관한 연구」 <개인전>2016. 주이탈리아한국문화원(로마) 개원기념 초대전(주제 ‘마루에 오르다’)2017. 인사동 가나아트센터(주제 ‘발칙한 꿈을 꾸다’)2017. 서초동 갤러리라이프(주제 ‘서예가와 나무꾼’) <주요경력>철학박사(성균관대 동양미학)한국서예문화학회 이사대한민국 서예전람회 대상 및 초대작가대한민국 추사서예대전 종합대상 및 초대작가세계서예비엔날레(전주) 초대대한제국 선포 120주년 기념 특별전 초대(2017, 어진박물관)한국서예 큰 울림전 초대(2017, 갤러리 미술세계)숭례문복원사업 상량문 書(2013)평창동계올림픽 주경기장(평창) ‘평화의종’ 현판 書(2018)

-

[Column]

모바일 매거진 글씨21 기획 :

<모바일 매거진 글씨21 초대 청년 정예작가 3인展>의 의의조민환(성균관대 교수, 한국동양예술학회 회장)1.\'모바일 매거진 글씨21\'이 기획하여 2018년 2월 인사동 백악미술관에서 <\'모바일 매거진 글씨21\'을 빛낸 중진·원로작가 10인展>, <\'모바일 매거진 글씨21\' 초대 청년 정예작가 3인展>을 개최한 것은 한국서단 역사에 기록될 하나의 사건이다. 구지회 作 - 바라보다김영삼 作 - 청죽후원전과 초대전이 동시에 개막된 그 내막을 보면, 기증된 작품의 판매금은 한국서단 미래의 주역인 청년작가의 후원금으로 사용하자는 취지에 공감한 대한민국 서·화단의 중진·원로작가 10인[구지회, 김영삼, 박용설, 박원규, 백영일, 이일구, 정하건, 정해천, 조성자, 황석봉]의 작품 전시와 \'모바일 매거진 글씨21\'에서 진행되었던 ‘청년정예작가 선발 공모’를 통해 선발된 청년 3인[이완, 이정, 정준식]의 작품을 전시한 것이다. 한마디로 말한다면, 한국 서단의 선후배가 공존을 모색한 아름다운 전시회이면서 공모전 선발에 새로운 기준을 제시한 기획전이었다. 박용설 作 - 茶山先生句박원규 作 - 萬福2.최근 한국서단에 종이로 발간되는 서예잡지가 아닌 영상물을 통해 서예에 종사하는 인물들에게 다양한 소식을 실시간으로 전해주고 있는 모바일 매거진 매체가 탄생하였다. \'모바일 매거진 글씨21\'이 그것이다. 이번 전시를 기획한 \'모바일 매거진 글씨21\'은 서예·캘리그라피·문인화·전각과 관련된 뉴스와 전시를 다루는 모바일 매거진으로, 한국의 서예문화를 새롭게 조명하고 활성화하고자 2017년 출범한 회사이다. 이 회사는 모바일 앱에서 \'모바일 매거진 글씨21\'을 검색하면 전시일정, 작가 인터뷰, 서단 소식 등을 무료로 다운로드를 받을 수 있게 하여 종이로 나오는 월간지 형태의 잡지와는 차별성을 꾀하고 있다. 백영일 作 - 墨電 이일구 作 - 댓잎에 바람 일어2\'모바일 매거진 글씨21\' 대표인 석태진은 그동안 한국서단을 대표할 수 있는 작가들을 선정해 인터뷰 형식으로 작가들의 서예세계와 서예역정을 생생하게 보여준 바가 있다. 그 인터뷰의 주제는 ‘이 작가의 思생활’, ‘원로에게 길을 묻다’라는 것이었는데, 이를 통해 각 작가들의 예술창작과 관련된 실질적인 운필 과정 및 예술정신을 하나하나 낱낱이 보여주어 한국서단의 현재적 흐름을 잘 보여주고 있다. 만약 \'모바일 매거진 글씨21\'이 정보를 제공하는 언어 문제만 해결한다면 한국서예의 현황을 세계적으로 알릴 수 있는 전문 매체로 자리매김 될 것이다. 정하건 作 - 口無多言 身不輕動정해천 作 - 淸明3.인류의 예술사를 보면 동일한 예술작품이라도 어떤 기준을 가지고 보느냐에 따라 달리 평가되었던 것을 확인할 수 있다. 동양예술사에 적용하면, 유가(儒家)의 중화(中和) 미학의 틀에서 평가하느냐 아니면 노장(老莊)이나 양명심학(陽明心學)에 근간한 광견(狂狷)미학의 틀에서 평가하느냐에 따라 동일한 작품이라도 그 평가는 달랐다. 이에 서예의 경우 조맹부(趙孟頫) 같이 법고(法古)에 의한 ‘보기 좋은 연미(姸媚)한 글씨’와 왕탁(王鐸)이나 부산(傅山)처럼 ‘졸박(拙樸)하고 거칠지만 작가의 창의성이 담긴 글씨’는 구별해서 볼 것을 요구하였다. 조성자 作 - 학춤황석봉 作 - 如人飮水 冷暖自如이상의 역사를 가졌던 서예가 오늘날은 이전과 다른 상황이 전개될 수 있다는 점을 고려해야 한다. 무슨 말인고 하니, 이제 우리들의 실생활 곳곳에서 인공지능이 침투하고 있는데, 예술분야도 마찬가지라는 상황에 대한 인식이다. 특히 서예의 경우 한정된 문자를 통해 그 예술성을 담아내야 한다는 점에서 여타 예술장르에 비해 생존과 관련해 더욱 불리한 상황에 처할 수 있다. 좁혀서 말한다면, 앞으로 인간이 로봇을 이용한 서예 창작이 가능하게 된다면, 상황에 따라 붓의 적절한 운용을 습득하기 위해 오랜 기간의 서예학습을 할 필요가 없는 상황이 전개될지도 모른다. 지금 당장은 아니겠지만, 인간의 힘을 빌리더라도 만약 ‘왕희지(王羲之)’의 모든 서체를 습득한 인공지능 ‘로봇서예가’가 인간과 왕희지 서체 모방을 두고 대결한다면 인간이 백전백패할 가능성이 있다는 것이다. 우리는 이미 ‘알파고’를 통해 바둑에서 그 현실을 확인한 바가 있다. 이런 상황에서 서예가 예술로서 존립하려면 서예가는 인공지능 ‘로봇서예가’가 할 수 없는 것을 창안해야 한다. 다른 말로 말한다면, 인공지능 로봇서예가는 인간이 준 데이터를 분석하는 차원에서는 이른바 ‘법고에 의한 의양(依樣)의 아름다움’은 완벽하게 재현할 수 있겠지만, 전혀 새로운 것을 창안하는 ‘창신(創新)의 경지’는 여전히 인간의 몫이라는 것이다. 특히 창신의 경지에서 논할 수 있는 예측할 수 없는 인간 감정의 감흥과 감수성은 여전히 인공지능 ‘로봇서예가’가 넘볼 수 없는 인간의 몫이 될 것이다. 이런 점에서 ‘회화적 요소를 서예에 응용한[以畵入書]’ 서예세계를 펼친 정섭(鄭燮)이 말한 창신적 예술정신과 관련된 다음과 같은 말을 상기할 필요가 있다. 이완 作 - 磨墨이완 作 - 口口口하늘을 번쩍 들고 땅을 짊어질 만한 글, 번개가 치고 우레가 울리는 듯한 글씨, 신령도 꾸짖고 귀신도 욕할 만한 이야기, 예전에도 없었고 지금도 볼 수 없는 그림은 원래 심상한 식견 중에 있는 것이 아니다. 그리기 이전에는 하나의 격을 세우지 않으며, 이미 그린 이후에도 하나의 격을 남기지 않는다. 미래의 서예는 정섭이 말한 것과 같은 예술정신을 통한 작품 창작이어야 할 것이다. 이런 점을 고려하면서 그럼 \'모바일 매거진 글씨21\' <초대 청년 정예작가 3인展>이 갖는 의의를 보자. 이정 作 - 四(four)이정 作 - 一(one) 4. <청년 정예작가 3인전>은 \'모바일 매거진 글씨21\'에서 45세 이하의 젊은 서예가를 대상으로 정예작가의 발굴과 지원이라는 의미와 함께, 한국서예의 현재를 짚어보고 미래를 예견하고자 하는 기획의 결과물이다. 선발작가에게는 전시 개최의 특전을 부여하기로 했고, 여기에 소요되는 비용은 함께 열리는 중진·원로작가의 전시를 통한 수익금으로 충당하고자 하였다. 이번 \'모바일 매거진 글씨21\' 기획전에 참여했던 중진·원로작가 10인들은 개개인마다 성향이 다르지만 한국서단과 서예의 미래를 걱정하고 후배를 사랑하는 마음은 같았기에 이 같은 아름다운 전시회가 열릴 수 있었다. \'모바일 매거진 글씨21\' 편집주간인 성인근은 이번 공모전에서는 조형보다는 질감에, 질감보다는 개성에 초점을 맞추어 작품과 작가를 선별했다고 한다. 작가 선별 기준을 좀 더 구체적으로 보면, 고전에 대한 이해와 자기화, 현대 예술 사조에 대한 감각, 서예와 타 장르와의 조응성을 고려해 선발했다고 한다. 선정된 작가에 대한 선정 평을 보면, 이완 작가는 고전에 대한 통찰을 바탕으로 현대적 조형성과 함축성이 돋보인 점, 이정 작가는 전통에 대한 이해력을 바탕으로 현대 미술사조 속에서 붓과 먹이 어떻게 자리매김 되는지를 진지하게 고민한 것, 정준식 작가는 문인화의 본령에 대한 진지한 성찰과 함께 시대미감에 대한 의미 있는 질문들로 채운 점들이 주목받았다. 전반적으로 작가마다 실험적 예술정신과 서예의 미래적 전망에 대한 예술창작 정신 등이 높이 평가받은 것을 알 수 있다. 정준식 作 - 深畵 1정준식 作 - 論畵 4작가 선정과 관련해 평가한 항목들을 보면 어느 항목도 그 조건을 채우기도 쉽지 않다. 이처럼 다양한 항목과 기준이 있었음에도 불구하고 선정 기준의 가장 핵심적인 것을 지적한다면, 바로 작가의 실험적이면서 도발적인 창신성이라고 할 수 있다. 이상과 같은 작가 선정과 관련된 기준은 여타 수없이 행해지고 있는 공모전 선발과 다른 새로운 기준을 제시했다는 점에서 무엇보다도 의의가 깊다. 무슨 말인고 하니, 대부분의 공모전들이 작가 선발 기준을 주로 법고 측면에 초점을 맞추거나, 혹은 출품된 작품의 예술성이나 창신성이 뛰어나도 점하나 획하나 잘못된 것 가지고 시비를 거는 유아적 행태를 보이는 경우가 많은데, \'모바일 매거진 글씨21\'에서 기획한 공모전은 그런 점을 과감하게 벗어던졌다는 점에서 차별성을 보였다는 것이다. 이 같은 차별성은 한국서단의 미래를 밝게 해 줄 것이란 점에서 매우 고무적이다. 아울러 그 차별성에 작가 선정의 공정성도 동시에 묻어 있다는 점도 높이 평가할 만하다. 한국서단에도 이제 곳곳에서 바야흐로 훈풍이 불고 있다. 그 훈풍이 일회성으로 끝나지 않는다면 한국서단의 미래는 밝다고 본다.

-

[Column]

전시칼럼

齊白石 전시장의 잘못 찍힌 印章들박철승(서예전각인) 불과 1년 5개월 만에 한 사람을 위한 두 차례의 전시회가 열렸다. 그것도 국내 서예계에서는 대관이 하늘의 별 따기라고 아우성치는 예술의전당 서예박물관에서 말이다. 2회 전시 기간이 모두 두 달씩을 넘겼으니, 가히 세계적인 작가라고 쉽게 짐작할 수 있으리라. 서화에 조금이라도 관심이 있으면 누구나 알 수 있는 치바이스(齊白石, 1864~1957)의 서울전 이야기이다.그런데, 시작도 하기 전 왠지 낯선 것 하나가 있다. 치바이스라는 이름이다. 서예를 시작하면서 지금까지 여러 자료를 통해 접한 이 대가(大家)의 명성은 제백석이라는 우리 한자음으로 발음해야 더 걸맞게 다가오는 거 같다. ‘오창석(吳昌碩, 1844~1927)과 제백석’이라고 해야 중국의 현대 서화를 연 대칭점의 그 위상이 충분히 느껴지는 것은 나만의 예단은 아닐 것이다.그런 어마어마한 전시회이니 서화와 전각에 빠져 사는 사람들은 너나없이 기쁜 마음으로 전시장을 찾았고, 안복(眼福)을 누렸을 것이 분명하다. 나도 마찬가지였다. 그런데 두 번의 전시작들 속에 이상한 작품들이 각각 1점씩이 있었다. 나는 작품을 관람할 때 찍힌 인장을 세심히 살피는 편이다. 글씨나 그림이야 도록을 통해 다시 볼 수 있지만, 인영(印影)은 그렇지를 못하니 휴대폰 카메라로 확대 촬영까지 해두곤 한다. 제백석(齊白石), <안득자손보지(安得子孫寶之)>, 1933년2017년 제백석의 전시 작품도 그렇게 보다가 인장의 위아래가 바뀌어 잘못 찍힌 작품이 눈에 띄었다. 며칠 뒤에 모바일 매체인 글씨21에 성인근 편집주간이 쓴 ‘변관유감(邊款有感)’이라는 글을 읽었는데, 제백석의 <安得子孫寶之> 전각 작품을 소개했다. 오른쪽부터 새길 수 있게 인고(印稿)를 올려야 하는데, 잘못해서 왼쪽부터 올려 새겼다. 그 이유가 측실(側室)에 대한 병 걱정 때문이며, 바로잡아 다시 새길 생각은 없노라고 측관(側款)에 밝혔다. 작가의 자존심이 이 정도인데, 한 작품을 완성하고 곁들인 날인(捺印)이 아차 잘못해 위아래가 바뀐 실수 정도야 대수롭지 않다고 나도 함께 공감하면서 그때는 그냥 넘겨 버렸었다.그런데 2018년 전시작에서도 인장이 잘못 찍힌 작품이 눈에 들어왔다. 이번에는 제백석 본인의 작품이 아니고 조각가 우웨이산(吳爲山, 1962~현재)이 제백석을 그리고 관지(款識)를 썼는데, 거기에 찍은 인장이 위아래가 바뀐 것이었다. 집에 와서 도록을 한참 쳐다봤고, 2017년 도록까지 다시 꺼내어 보면서는 두 작품과 관계되는 여러 의문들이 꼬리를 물었다. 전각이 ‘조충소기(彫蟲所技)’ 하찮은 것이라고 하지만, 그래도 방촌(方寸)에 우주를 경영한다고 하지를 않나? 그냥 지나칠 수가 없었다. 몇 날을 답을 찾아 여러 자료들 속을 헤매었다. 물론 잘못 찍힌 두 작품의 인영은 내 휴대폰에 선명하게 저장되어 있었다. 우웨이산(吳爲山), <화가 치바이스> 낙관 부분, 2012년 조소에 사의(寫意) 정신을 끌어들인 우웨이산이 예술 정신의 본보기로 삼는다는 제백석에 대한 존경과 찬사를 쓰고, 그 옆에 위아래로 바짝 붙여 찍은 두 개의 인영이 보인다. 위의 것이 먼저 찍은 것이다. 그런데 실수로 위아래를 바꾸어서 잘못 찍었다. 얼마나 황당했을까? 우웨이산도 찍으면서 아차 싶었나 보다. 당시의 불안한 심정이 누른 각도와 인주의 흔적에 그대로 남아 있다. 바로 아래에 잇대어서 올바르게 찍기는 했는데, 흔들리고 희미해져버린 붉은색은 당시의 난감함을 고스란히 전해주는 듯하다. 실수를 인정하고 바로 정정한 셈이다. <二適後人>이라는 인문의 내용도 궁금했다. ‘후인(後人)’이야 알겠는데, ‘이적(二適)’은 또 뭘까? 우웨이산과 관련한 인터넷 자료를 뒤졌다. 고이적(高二適, 1903~1977)이었다. 그는 1960년대 곽말약(郭沫若, 1892~1978)과 난정서(蘭亭敍)의 진위에 대해 논변을 벌였던 것으로 유명한 학자형 서예가이다. 우웨이산은 그의 후손인 것이다. 제백석(齊白石), <여년안득자손현(餘年安得子孫賢)>, 1940년 2017년 제백석의 전시 도록에 실린 글씨 작품이다. 반절지 크기에 행서(行書)로 본문 두 줄을 썼는데 ‘得’을 고자(古字)로 고른 것 말고는 평범한 자형(字形)을 택해 붓에 먹을 두 번 정도 찍어 자연스럽게 본문을 써 내렸다. 이어서 두 줄로 관지(款識)를 적었는데 본문에 비해 약간 크다는 느낌이 든다. 전체적으로는 편안하게 붓을 놀려 부드러운 듯 굳센 힘이 느껴지며 먹의 윤갈(潤渴)이 글자 사이에서 밀고 당기는 듯 여유로운 긴장이 이어지는데, 끝까지 오면 세 군데 내려 긋는 획과 ‘安’에서 ‘得’으로 이어지는 왼쪽 긴 획에서 애절하게 긴 여운이 느껴진다. 오른쪽 한 줄의 관지는 좁은 공간에 끼워 넣은 듯 왼쪽에 비해 많이 작고 딱딱해 어색하며, 나중에 썼다는 느낌이 금방 들어온다. 이런 검은색 글씨들 사이에 붉은색 인장이 4개가 찍혀 있다. 이 중에 하나가 위아래가 바뀐 채 날인되었다. 어느 것인지 전체 화면에서는 잘 보이지도 않는다. 본 작품 부분은 ‘餘年安得子孫賢’(늙어서 어찌해야 자손들을 어질고 착하게 할 수 있을까?) 이라는 본문에, ‘白石老人書于古燕京 行年八十’(백석 노인이 옛 연경에서 썼고 나이 팔십이다.)의 관지가 붙어 있다. 본문에는 팔십 먹은 늙은 아버지의 자식 사랑이 담겨 있다. 이 즈음 제백석에게는 어린 자식들이 연달아 있었고, 1938년에는 일곱 번째 막내아들 량모(良末)가 태어나면서 4살 밖에 안 된 육남(六男) 량녠(良年)은 죽기도 하였다. 장성한 자식들이 낳은 손주들도 계속 태어나고 있었다. 당시 이런 제백석의 가정사를 감안하고 보면 위 작품은 더욱 짠하게 읽힌다. 그 나이에 참 대단해 하는 감탄은 사라지고, 늘그막까지 어린 자식과 손주들이 착하게 잘 자라주기를 걱정해야 하는 나이 든 아버지, 아니 할아버지의 좌절과 기대가 교차되어 가슴이 아려진다. 제백석은 아들 여섯에, 딸 여섯을 낳았다고 『백석노인자술(白石老人自述)』에서 밝혔는데, 여기에는 대만으로 건너간 딸 량리엔(良憐)은 이름조차 밝히지를 않았다. 둘째 부인인 후바오주(胡寶珠, 1902~1943)는 마흔두 살에 딸을 난산하다 세상을 떠났고, 그 딸 또한 태어나자마자 죽은 것으로 알려져 있다. 오른쪽 추기(追記)에는 ‘己卯春三月一日書七幅 此幅良止收又記’(기묘년 봄 3월 1일에 일곱 폭을 썼는데, 이 폭은 양지가 수장해서 또 기록한다.)라고 적었다. 제백석은 말년에 자신의 작품들에 많은 관지를 덧대어서 작품에 대한 추가 정보를 상세하게 제공했는데, 이옹(李邕, 674~746)의 녹산사비(麓山寺碑)에서 느낄 수 있는 각이 지고 마른 듯 딱딱한 필체가 거의 대부분이다. 제백석은 나이를 관지에 많이 적었다. 그는 1864년 1월 1일에 태어났다. 이것은 양력이고, 음력으로는 1863년 11월 22일이다. 그래서 태어난 해가 2살이 된다. 그렇다면 80세는 원래 1942년이다. 그런데 75세 되던 1937년에 액땜을 위한 점쟁이의 점괘를 받아들여 두 살을 올려 77세로 작품에 서명을 하기 시작했다. 그러면 위 작품을 쓴 80세는 1940년(임오)이다. 기묘년(1939)과 맞지 않는다. 나이 탓일까? 본인이 기억의 오락가락을 스스로 드러내고 있다. 처음 이 문구로 7장을 썼고, 그중 한 장을 딸 치량즈(齊良止, 1931년 생)가 소장하고 있어 나중에 또 적었다 했으니, 제백석의 나이 아흔 가까이 되지 않았을까? 량즈는 다른 형제 다섯과 함께 아버지를 이어받아 화가의 길을 걸어 소위 ‘제파(齊派)’ 형성에 큰 역할을 하였다.이 작품에는 4개의 인장이 찍혀 있다. 두인(頭印)으로 <悔烏堂>이라는 주문(朱文) 당호인(堂號印)을, 본문 관지 밑에 정방형의 백문(白文) 성명인인 <齊璜之印>을 찍었다. 오른쪽 추기 밑에 음각(陰刻)의 별호인(別號印) <齊大>가, 오른쪽 맨 아래에는 양각(陽刻)의 <湖南省博物館藏品章>이라는 수장인(收藏印)이 찍혀 있다. 4개 중에 잘못 찍힌 것은 <제대(齊大)>인데, ‘제대비우(齊大非耦)’에서 따온 것으로 제백석이 본가 소생의 장남이며 ‘순(純)’자 항렬의 맏이이기에 지은 별호(別號)이다. 제백석(齊白石), <여년안득자손현(餘年安得子孫賢)> 낙관 부분, 1940년 ‘제대비우(齊大非耦)’라는 고사 성어는 춘추 좌씨전에 그 내력이 실려 있는데, 춘추 초기 제(齊) 나라는 강국이었으나 북융(北戎)의 침입이 잦자 희공(僖公)은 이웃 정(鄭)나라에 도움을 청하였고, 태자 홀(忽)이 적장을 사로잡는 등 전공을 세웠다. 이에 희공이 사위로 맞으려 하자 홀이 “제나라는 대국이라 짝이 될 수 없습니다.”라고 거부한 말에서 유래하였다. 제백석은 <齊大>를 음각과 양각으로 여러 벌 새겨 많은 작품에 날인하였으며 여기 찍은 음각은 70세 때 다시 새겼다[白石山翁七十歲重刊]는 측관이 남아 있다. 전체적으로 위쪽보다 아래쪽이 여백이 많아 안정적이며, 오른쪽이 상대적으로 왼쪽보다 높아 율동감이 느껴진다. 자간(字間)은 한 몸처럼 바짝 붙이고, 세로획 7개는 굵기와 길이와 방향이 서로 제각각 놓여 자연스런 변화가 한눈에 들어온다.이 인장을 위아래를 바꾸어 잘못 찍었다. 제백석은 작품을 제작하고 나중에 관리하는 부분까지 매우 철저하고 주도면밀하였다. 어떤 전각 작품의 측관에는 그 문구를 몇 번째 새겼다는 것까지 기록하였다. 그런 치밀한 성격에도 이런 실수를 하였다. 믿어지지가 않는다. 그런데 다시 한 번 잘못 찍힌 부분들 유심히 들여다봐도 실수의 당혹감 같은 흔적은 어디에서도 찾을 수 없다. “나는 각을 새길 때 글씨 쓰는 것과 똑같은 방식으로 한다. 붓이 한 번 간 곳은 다시 개칠하지 않듯이, 각을 할 때도 칼이 한 번 지나간 곳은 절대로 칼을 다시 대지 않는다.”라는 자술(自述)의 언급처럼, 자신의 작품에 대한 강한 자존심 때문에 이런 실수 정도는 그냥 눈 감고 지나친 것은 아닐까? 아무튼 아무 일도 없었다는 듯 태연자약한 모습이다. 만약 내가 이런 실수를 했다면 어떻게 하였을까? 제백석처럼 그냥 놓아두었을까? 아니면 우웨이산처럼 하였을까? 그런데, 머릿속에서는 새 종이를 펴고 있는 나의 모습이 자꾸 어른거린다.

-

[Column]

성인근의 글씨를 읽다-11

인장, 존재를 증명하는 새김 요즘 수제도장이 유행이다. 전통과 문화의 거리 인사동에 간판을 내건 수제도장집이 여럿 생겼고, 인터넷 사이트를 활용한 업체들이 서로 경쟁하듯 성업하고 있다. 재료나 기법 면에서 새로운 상품을 출시해 다양한 양상으로 확대하고 있으며, 내용 면에서도 아기도장, 띠도장, 커플도장, 신앙도장 등 고객의 구매력을 자극하는 시도가 이어지고 있다. 이러한 현상은 그간 인장업계가 주도해온 딱딱한 기계식 인장에서 탈피하여 손으로 직접 자신의 이름을 새겨준다는 매력적인 마케팅으로 보인다. 자신을 나타내는 상징어인 ‘이름’과, 새김을 통해 그 존재를 증명하는 ‘인장’을 갖고 싶은 욕망은 오래전부터 있어왔다. 1. 고서나 족보를 보다보면 이름 위에 비단 천 조각이 붙어있는 경우를 가끔 볼 수 있다. 이는 조상의 이름을 보기조차 황송하여 가린 조처였으니, 그 이름을 입에 올리는 일은 더욱 삼갈 일이었을 터이다. 또한 고서점에서는 장서인(藏書印) 부분이 검게 칠해져 있거나 아예 도려내진 옛 책을 간혹 발견하는데, 후손들이 집안 어른의 이름이 남에게 함부로 읽히거나 불림을 꺼려한 조처였음을 감지할 수 있다. 이름은 개인을 나타내는 상징어이자 언어부호이다. 여기에는 직·간적접으로 개인이 속한 집단을 비롯한 민족의 가치관과 세계관 등이 녹아 있다. 예컨대 가족, 종족, 종교, 국가 등 다양한 문화가치를 담고 있다. 동아시아에서는 ‘수명천고(垂名千古)’, ‘만고유명(萬古留名)’ 등의 어구를 만들어 이름에 의미를 부여해 왔다. 즉 이름이 한 사람이 살아가는 시대뿐 아니라 그 이름 속에 담긴 공과(功過)가 오랜 시간 역사로 남는다는 교훈이라 하겠다. 또한 전근대를 살았던 사람들이 중요한 가치로 여겼던 ‘입신양명 이현부모(立身揚名 以顯父母)’는 자신의 이름을 드날려 부모나 가문을 드러내는 일을 효의 궁극적 가치로 보는 인식을 잘 보여준다. 살아 있는 동안의 영예도 중요하지만, 빛나는 이름이 길이 후세에 전하기를 더욱 바랬다. 훌륭한 이름을 후세에 전하는 일을 개인사 최고의 이상이자 효도의 최고 순위로 여겼던 인식이다. 1798년 정조(正祖)가 좌상(左相)에게 보낸 편지의 봉함인(封緘印) 「만천명월주인옹(萬川明月主人翁).정조는 자신이 직접 지은 아호를 새겨 봉함인으로 사용했다. 《정조어찰》, 개인소장. 현재 한국에서는 생애 최초의 이름을 특별한 이상이 없는 한 사망 때까지 사용한다. 그러나 전근대의 이름은 생애의 여러 주기마다 바꾸어 나가는 방식이 관례였다. 태어나면서 아명(兒名)을 지었고, 성인이 되어서는 관명(冠名)이 주어졌다. 이름을 존중한 동양문화의 관념으로 자(字)를 두어 이름을 대신하기도 했다. 이 외에도 여러 별칭을 써서 사람의 인격을 대신했는데, 아호(雅號)·당호(堂號)·별호(別號)·택호(宅號) 등이 그 예이다. 또한 사후에는 시호(諡號)를 두어 죽은 이에게 인격과 공과의 의미를 부여했다. 2. 인장은 문자를 역상(逆像)으로 제작하여 찍어낸다는 측면에서 활자와 유사하지만 기원은 활자보다 앞선다. 인쇄술이 탁본에서 유래하였다는 설이 있지만 표면에 안료를 바르고 압력을 이용해 찍어내는 방식이나, 문자를 거꾸로 제작한다는 점에서 인장이 좀 더 유력한 모태로 여겨진다. 따라서 인장의 제작과 사용은 인쇄술의 기원보다 앞선다 하겠다. 인장의 기원은 기원전 약 5,000년 전 메소포타미아까지 거슬러 올라간다. 둥근 인장의 몸통에 무늬를 새기고, 이를 진흙에 굴려 요철을 만든 방식이 시초이다. 메소포타미아의 원통형 인장 이후로도 인장문화는 전 세계적으로 나타난다. 고대 이집트의 풍뎅이 모양 인장, 고대 인도의 모헨조다로에서 출토된 인장, 그리스ㆍ로마에 이은 유럽의 반지형 인장, 태국의 상아로 만든 불탑 인장, 이란에서 발견한 페르시아 제국의 원통형 인장 등 전 세계적으로 각양각색의 인장문화가 있어왔다. 고대 이집트의 반지형 인장.기원전 약 1,500년. 뉴욕 메트로폴리탄 박물관.필자 촬영(2018. 3). 다양한 세계의 인장들이 어떤 경로를 따라 전파되었는지는 규명하기 어렵지만 몇 가지 공통점이 존재한다. 첫째, 견고한 물질에 문양이나 글자를 새겨 요철을 만든다는 점, 둘째, 인장을 찍을 때 진흙을 사용하였다는 점, 셋째, 개인이나 집단을 증명하는 도구로 사용한 점, 넷째, 물건이나 문서의 봉인을 목적으로 하였다는 점 등이다. 한 가지 특이한 점은 세계 곳곳에서 나타나는 초기 인장의 모습은 대부분 원통형으로 진흙에 굴려 요철을 만드는 방식이라는 점이다. 그러나 동아시아 인장사의 출발점에 있는 중국의 경우 이러한 사례는 아직 발견되지 않았고, 인장의 밑면에 새겨 찍는 방식만이 나타난다. 또한 현재까지 인장을 사용하고 있는 나라는 동아시아 3국을 비롯하여 베트남ㆍ인도네시아ㆍ라오스ㆍ말레이시아ㆍ싱가포르 등 남아시아에 집중되어 있으며, 예술과 학문의 분야인 전각(篆刻)으로 이어지고 있는 나라는 한국ㆍ중국ㆍ일본 등에 불과하다는 점도 특기할 만하다. 미수(眉叟) 허목(許穆)의 인장 「용문수고(龍門壽考)」. 용문산처럼 오래기를 기원한다는 뜻을 담고 있다.용문산은 현재 경기도 양평에 위치하고 있다. 국립중앙박물관 소장. 필자 촬영(2018. 1). 한편 우리시대와 직․간접적 영향이 큰 조선시대 사대부들은 자신의 이름 외에도 여러 용도의 인장을 제작하여 사용했다. 성명은 물론 자(字), 호(號), 관향(貫鄕) 등을 새겼고, 자신이 좋아하는 경전구절이나 시구를 새겨 인장으로 쓰기도 했다. 또한 서책이나 서화에 자신의 소유임을 밝히기 위한 수장인(收藏印)이 있고, 편지봉투에 봉함의 목적으로 쓴 봉함인(封緘印)도 모두 우리 선조들이 곁에 두고 애용했던 인장들이다. 성인근(본지 편집주간)