서예·캘리그라피 Calligraphy

-

[News]

여태명 교수, 페이스북·위챗에서 연말개인경매 개최

한국 서화작품의 시장이 침체된 것은 어제오늘 일이 아니다. 전업서화가들의 생계는 늘 위태로운 상태에 놓여있다. 이러한 상황 속에서 개인 sns를 통한 개인경매가 개최되어 화재를 모은다. 원광대 여태명 교수는 4년 전부터 매년 연말이 되면, 페이스북과 위챗(중국sns)을 통해 인터넷 경매를 열어왔다. 여태명 교수는 ‘페이스북(위챗) 친구들에게 감사한 마음을 담아 작품경매를 시작 합니다‘라는 문구와 함께 작품, 작품크기와 재료 등을 올려 많은 사람들이 볼 수 있도록 하여 경매시작을 알렸다. 여태명 作 - 늘 푸른 솔처럼 바위처럼 태양처럼47x42 (페이스북) 1,550,000원 낙찰이번 페이스북 개인경매에 출품된 ‘늘 푸른 솔처럼 바위처럼 태양처럼’ 작품은 2,019원에서 시작된 경매가에서 1,550,000원으로 낙찰되었고, 위쳇에 출품된 작품은 2,019원에서 시작되어 2,019,000원에 낙찰되었다. 여태명 作 - 梅經寒若發淸香66x33 (위쳇) 2,019,000원 낙찰여태명 교수여태명 교수는 원광대학교 미술대학 교수, 중국노신미술대학 객좌교수이며, 지난 2018남북정상회담 표지석의 작가로도 또 한 차례 이슈가 된 바 있다. 한국 서화시장의 침체 속에 ‘온라인 개인경매’는 새로운 변화를 이끌어내는 돌파구이다. 여태명 교수의 개인경매를 시작으로, 한국 서화시장이 더욱 발전하길 기대한다. 2019. 1. 2글씨21 편집실

-

[News]

중국 근서화의 대가 양옥빙 작가展 개최

월정사성보박물관 특별기획전‘중국 근서화의 대가 양옥빙 작가전’월정사성보박물관(관장: 정념스님)에서 특별기획전 중국 근서화의 대가 양옥빙(楊玉氷)작가 전시회가 지난 12월 21개막하였다. ▲ 전시장 전경 *사진출처 월정사성보박물관 근서화(根書畵)란 뿌리의 모양을 그대로 살려서 한자(漢子)를 나타낸 글씨나 그린 뿌리그림을 말한다. 근서화는 한자모양과 유사한 진달래 뿌리를 찾아내어 글씨나 그림을 만드는 공예인데, 뿌리에는 전혀 가공을 하거나 힘을 가하지 않으며 자연 그대로의 모습으로 조합하여 글씨나 그림을 만드는 것이 특징이다. *사진출처 월정사성보박물관 이번 전시회의 작가인 중국의 양옥빙(65)선생은 사천성 명장으로 대자연의 기묘함을 예술로 승화시켜 중국의 전통 근예기법(根藝技法)에 서예를 접목시켜 ‘근서(根書)’라는 새로운 분야를 개척한 인물이다.*사진출처 월정사성보박물관양옥빙 선생은 선비집안에서 자라 어릴때부터 서예를 즐겼는데 처음에는 복(福)을 부르는 다양한 상징을 뿌리로 나타내다가 점차 사람들이 좋아하는 녹(祿, 행복), 수(壽, 장수), 불(佛, 부처) 등 글씨나 문구를 표현하기 시작하면서 자연 그대로의 뿌리로 글씨를 쓰는 근서법을 창안하여 뿌리예술인 근예계의 양씨근서분파(楊氏根書分派)를 형성했다. 전시는 2019년 2월 28일까지 개최한다.<전시정보>월정사성보박물관 특별기획전 ‘중국 근서화의 대가 양옥빙 작가전’기 간 : 2018. 12.21(금) ~ 2019. 2. 28(목)장 소 : 월정사성보박물관 기획전시실주 최 : 탄허기념박물관2019.01.03글씨21 편집실

-

[Criticism]

글씨21기획

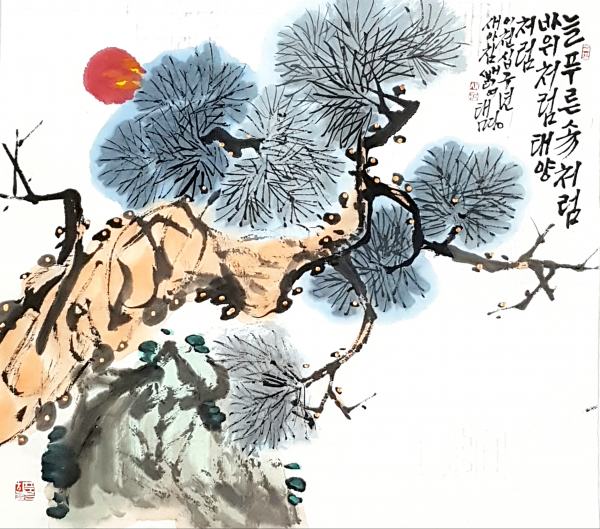

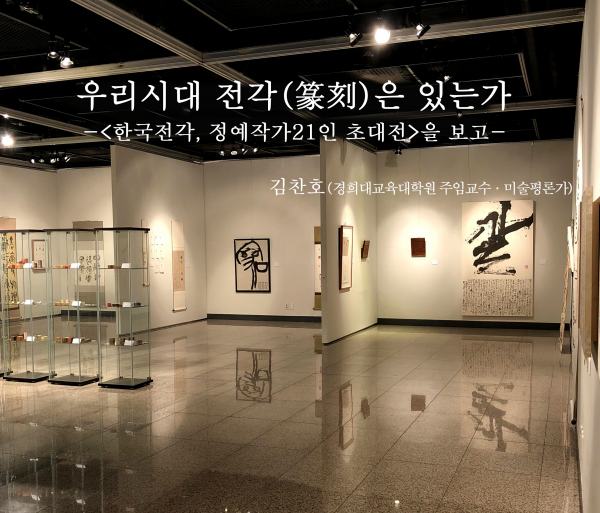

우리시대 전각(篆刻)은 있는가-<한국전각, 정예작가21인 초대전>을 보고- 김찬호(경희대교육대학원 주임교수·미술평론가) 1. 전각, 오늘의 현상을 보다 2018년 12월 글씨21(대표 석태진)에서 기획하고 이화아트갤러리에서 주최한 <한국전각, 정예작가21인 초대전>이 열렸다. 참여 작가들을 살펴보고, 전각계에 새바람을 일으킬 수 있겠다는 기대감을 갖고 전시장을 찾았다. 전시는 관람자에게 새롭고 신선한 충격을 주어야 한다. 그런 설렘으로 바라본 작품들에서 기존 전각전과의 다른 특이함은 찾지 못했다. 척박한 전각문화의 현실 속에서 크게 변화된 모습을 보여주지 못하고 있다는 점이 아쉬웠다. 작품의 구성은 단순히 조각되어 있는 인면과 탁본뿐만이 아니라 여백을 포함한 작품 전체의 조형성에 주목해야 한다. 기존의 고정관념을 뛰어넘는 새로운 시각과 발상의 전환이 필요하다. 한국전각, 정예작가21인 초대전 전경吳昌碩 齊白石요즘 우리 전각계는 전반적으로 진한인고전풍(秦漢印古典風)·오창석(吳昌碩, 1844~1927)·제백석(齊白石, 1860~1957)·등산목(鄧散木, 1898~1963) 등의 청대유파인풍(淸代流派印風)과 대사의인풍(大寫意印風)이 절충되어 드러나고 있다. 그러나 대체적으로 서예의 전법(篆法)과 고문자에 대한 연구가 부족한 느낌이 든다. 때문에 전통에 바탕을 둔 깊이 있는 전각작품을 보여주지 못하고 있다. 도법(刀法)은 자유롭게 운용하지만 여백을 살려주는 포치(布置)가 답답하며, 도식화(圖式化)되고, 정형화된 느낌이 강하다. 전각작품을 할 때는 서예 필법을 충분히 터득한 후, 그 필획이 전각 속에 드러나야 한다. 서예의 필법과 문자에 대한 이해가 부족한 상태에서 단순히 외형만 따르다보면 매너리즘에 빠지기 쉽다. 한국전각, 정예작가21인 초대전 전경중국의 전각계는 서령인사(西泠印社) 회원이 되면 생계가 보장된다고 할 정도로 전각에 대한 수요가 많다고 한다. 중국 전각계의 특징을 살펴보면 첫째, 전통적인 진한인고전풍과 청대유파인풍을 절충하고 있다. 대표작가로는 한천형(韓天衡)·축수지(祝遂之) 등을 들 수 있다. 둘째, 대사의인풍(大寫意印風)의 대표작가로는 왕용(王鏞)·석개(石開) 등이 있다. 지금 중국은 서령인사와 북경인사(北京印社)를 중심으로 전각예술에 대한 연구·비평이 활발히 이루어지고 있다. 일본 전각계는 관동인파(關東印派)와 관서인파(關西印派)로 나눈다. 관동인파는 동경을 중심으로 전일본전각가연맹(全日本篆刻聯盟)이 활동하고 있으며, 대표작가는 코바야시 도완(小林斗庵, 1916~2007)이다. 관서인파는 오사카와 교토를 중심으로 일본전각가협회(日本篆刻家協會)가 활동하고 있으며, 대표작가로는 바이조 데키(梅舒適, 1914~2008)를 들 수 있다. 일본 전각은 전통적인 진한인고전풍·청대유파인풍·대사의인풍이 나타나고, 도법에서 한국과 중국에 비해 칼의 흔적[刀痕]을 표면에 강하게 드러내는 것이 특징이다. 지금 한·중·일의 전각예술은 전통적인 진한인고전풍·청대유파인풍·대사의인풍을 바탕으로 하면서도 각국마다 독자적 인풍(印風)을 보여준다. 우리나라는 전각협회를 중심으로 회원전과 학술대회를 통해 전각 발전에 힘쓰고 있다. 중국은 서예가뿐만 아니라 화가들 사이에서도 전각을 즐긴다. 그리고 전각에 대해 높게 인정하며, 관련 연구와 비평이 활발하게 진행되고 있다. 일본도 관서와 관동의 전각협회를 중심으로 전각의 대중화에 노력하고 있으며 학술적 연구 등이 이루어지고 있다. 王鏞 石開 梅舒適 전각예술은 회화·건축·조소·디자인 등 여타의 예술장르로부터 자신이 발전할 수 있는 점을 적극적으로 받아들여야 한다. 마찬가지로 전각도 자신의 기법과 사유방식 등 스스로의 가치와 장점으로 다른 예술장르에 영향을 줄 수 있어야 한다. 2. 새로운 시각, 여백에 눈을 돌리자 전시는 작가 자신의 이야기로 세상과 소통하는 자리이다. 이번 초대전에서는 전각이 작가의 소통 도구로 역할 한다. 소통에서 가장 중요한 매개체는 언어와 문자이고, 그 언어와 문자를 개념화시키고 압축하여 드러내는 예술형식이 바로 전각이다. 때문에 시각에만 머물지 않고 다양한 오감을 자극하여 관람자에게 신선한 충격을 주었을 때에야 그 전시가 새롭게 다가온다. 기존의 패러다임을 깨고 위기와 전환 단계를 거치면서 치열하게 논쟁하고, 그 결과 새로운 패러다임을 만들어야 한다. 그러나 지금의 전각계는 내용과 형식에서 다양성이 부족하다. 한국전각, 정예작가21인 초대전 전경미래의 사회 환경과 예술계에 적응할 수 있는 다양한 시스템 개발 또한 중요하다. 과거·현재·미래를 내다보는 체계적이고 과학적인 교육시스템이 절실히 요구되는 이유이다. 그러기 위해서는 세계사적 흐름 속에서 문자예술로서의 위치를 제대로 확인하고, 교육의 체계화와 함께 새로운 변화를 위한 준비가 필요하다. 회화·조각 등 예술 표현을 위한 방법과 재료인 매체는 예술형식 전반에 영향을 끼친다. 이우환(李禹煥, 1936~)은 말한다. “작품의 구성에서 한 점이 가장 어렵다. 한가운데 점을 찍으면 안정감이 있는 대신에 움직임이 없다. 그래서 중심에는 그리지 않는다.중심에서 벗어나 점을 찍으면 중앙으로 가져가려고 하는 사람의 눈이 생긴다. 눈이 동적인 작용을 일으키게 하는 위치와 점을 찍을 수 있는 위치는 그래서 다르다.그래야 역동성이 생긴다.” -강연 <여백의 예술이란 무엇인가?> 중에서 이우환 <照應> 56×76㎝, 1992작가는 점 하나를 찍기 위해 수개월 또는 수년을 바친다. 이우환은 화면을 구성하는 캔버스에 여러 번의 색을 발라 바탕을 만들고, 자기에게 맞는 도구를 만들어 수없이 바르고 말리고, 또 바르는 작업을 통해 점과 여백에 밀도감을 더함으로써 작품에 깊이를 부여했다. 즉, 그리지 않는 부분과 그리는 부분을 어떻게 조화시킬 것인가에 대한 고민이 필요한 것이다. 전각의 핵심은 그런 여백을 찾아내고 만들어내고 조화시키는 것이다. 대부분은 찍혀 있는 인문(印文)만 보는데, 화면을 차지하고 있는 여백에도 눈을 돌려야 한다. 이응노(李應魯, 1904~1989)는 그의 예술적 뿌리는 서예이고, 서예에서 여백을 배웠다고 말한다. 예술작품에서 서예가 주는 영감에 대해 다음과 같이 말한 바 있다. “나는 어려서부터 붓글씨를 썼고 한동안 문인화를 그렸기 때문에 서예의 세계가 하나의 추상화의 세계로 통한다. 서예 속에 조형의 기본이 있다. 선의 움직임과 공간의 설정, 새하얀 평면에 쓰인 먹의 형상과 여백의 관계, 이것은 현대회화가 추구하고 있는 조형의 기본이다.” 이응노는 서예에 조형의 기본이 있다고 말한다. 선의 움직임과 공간의 설정을 통해 여백이 만들어지고, 이것이 현대회화가 추구하는 조형의 기본이라는 것이다. 南寬 李應魯한국 추상화의 선구자로 평가받는 남관(南寬, 1911~1990)은 미술평론가 가스통 디일(Gaston Diehl, 1912~1999)로부터 “동서양 문화의 어느 일부도 희생시키지 않으면서 둘을 융합시킬 수 있는 거의 유일무이한 대예술가”1)라는 격찬을 받았다. 그의 뿌리 역시 우리 전통문화와 서예이다. 그는 국내외에서 동양의 옛 소재들을 현대적이면서도 독창적으로 풀어냈다고 평가받고 있다. 그들은 하나같이 전통 속에 있으면서도 결코 전통의 형식에만 머무르지 않았다. 한국전각, 정예작가21인 초대전이번 초대전 출품작가의 면면을 살펴보면, 크게 대학 서예과 졸업 후 유학을 거친 작가와 국내 공모전과 사승관계를 통해 활동하는 작가로 나눌 수 있다. 그들은 대부분 현실의 어려움과 전형적 틀의 한계에 도전하고 있다. 이런 상황 속에서는 탈고착화가 필요하다. 결국은 스스로의 고정관념을 하나하나 제거해 가야한다. 신철우 作 <혼돈 속으로 - 반야심경>신철우의 <혼돈 속으로 - 반야심경>을 보면 매 글자의 대소·장단·소밀과 새기다 떨어져 나간 흔적이 전체 화면에 자연스럽게 배치되어 있다. 즉 형태를 보면 중심부와 주변부가 없이 화면을 균질하게 표현하는 올오버페인팅(all over painting) 기법과 같은 분위기를 느끼게 한다. 이완 作 <아프리카>이완의 <아프리카>는 선과 면의 공간이 적절히 안배되어 음각인지 양각인지 모를 정도의 착시 효과를 주고 있다. 그래서 인면에 구성된 문자가 확장되어 보이기도 하고, 주변의 글자와 부딪치기도 하면서 여백이 만들어지고, 그 여백을 통해 관람객이 작품 속으로 빠져들게 한다. 작품은 이렇듯 작은 인면에 구성된 글자이지만 그 속에서도 조형적 울림을 줄 수 있다. 이정 作 <大道無門>이정의 <대도무문(大道無門)>은 네 글자의 크기가 다르면서도 도흔(刀痕)이 잘 살아있어 생경하면서도 운동감을 느끼게 한다. 작가만의 소밀한 공간을 만들고 그 공간 안에서 자유스러움을 추구하고 있다. 밀(密)한 곳은 바늘이 들어갈 수 없을 정도이고, 소(疎)한 곳은 말을 달릴 수 있을 정도의 여유로운 공간운용이 돋보인다. 최재석 作 <고사리 손뼉소리>최재석의 <고사리 손뼉소리>는 전각과 서예를 한 화면에서 보여준다. 이 작품은 열 작품을 하나의 형식으로 보여주는 작품 중 하나이다. 전각과 글씨가 어떻게 자연스럽게 변화할 수 있는지에 대한 작가의 생각이 묻어나 있다. 전각의 위치에 따라 글씨는 위에 있기도 하고, 아래에 있기도 하다. 전각과 글씨의 여백을 통한 공간창출, 어울림에 대한 작가의 고민이 엿보인다. 여백이란 빈 공간이 아니다. 공간 자체가 역동성을 가지고 움직이는 울림의 공간이다. 작가는 작가대로, 관람자는 관람자대로 사유하는 공간이다. 3. 탈고착화(脫固着化), 생각이 예술을 만든다 1975년 코닥(Kodak)의 한 엔지니어가 최초로 디지털 카메라를 개발한다. 그러나 코닥의 경영진은 “해 오고 있던 일이나 잘하자”라며 디지털 카메라를 적극적으로 받아들이지 않았다. 이렇게 혁신을 외면한 코닥은 2012년 역사 속으로 사라졌다. 코닥이 몰락한 이유는 무엇일까? 그것은 바로 변화보다 안정을 택했기 때문이다. 안정을 추구하기 위해 도전을 포기한다면 새로운 패러다임을 창출해 내기 어렵다. 코닥처럼 여기서 안주할 것인가 아니면 새로운 변화의 바람에 눈을 돌릴 것인가에 대해 고민이 우리 전각계에도 필요하다. 전각의 정형화된 형식을 바꾸고 지평을 넓히기 위해서는 탈고착화를 시도해야 한다. 탈고착화를 위해 필요한 것은 다양한 매체의 사용, 평면성 탈피, 색의 다양화이다. 이를 통해 전각예술의 확장성에 주목해야 한다. 1. 다양한 매체의 사용 : 디자인·영화·음악 또는 다양한 오브제와 결합된 매체의 다양화를 통해 현대인의 문화생활 속에 가깝게 다가갈 수 있다.2. 평면성 탈피 : 기존의 화선지·액자·족자의 틀에서 벗어나, 자연과 문자와의 만남 등 새로운 조형공간을 찾아 전각예술의 시공간적 폭을 확장시킬 수 있다.3. 색의 다양화 : 흰색이 바탕일 때는 검정색과 붉은색이 대비를 이루어 시각적 효과를 극대화할 수 있지만 작품의 내용에 따라 효과를 극소화할 수도 있다. 바탕색이 달라지거나 조형공간이 달라지면 색도 조형공간에 맞게 변화되어야 한다. 사진 예술이 가능한 것은 사진기라는 새로운 매체가 있었기 때문이다. 사진이 전통과 전혀 다른 형식을 드러냈기 때문에 새로운 형식의 예술이 만들어진 것이다. 매체의 변화는 끊임없이 새로운 예술형식을 만들어 내고 있다. 이렇듯 새로운 매체와 열린 사유가 새로운 예술형식을 만들어 낸다. 르네상스의 정형화되고 이상화된 틀을 깨고 바로크의 카라바조가 나왔다. 카라바조는 “그리스 여인을 그리느니 차라리 집시를 그리겠다”라고 말했다. 카라바조의 예술정신은 미술사에 새로운 패러다임을 만들어 내게 된다. 김성덕 作 <崇尙書學> 3.4x3.7어떤 관계가 고착화되면 관계 그 자체가 틀을 만들어 억압적이 되고 고정화된다. 중세는 신을 중심으로 수직적 위계를 세우고 그 관계는 고착화되었다. 신에서 인간이 중심이 된 르네상스는 또다시 인간을 중심으로 위계를 세우고 그 관계는 다시 고착화되었다. 전통을 지키고 보존하는 것은 중요하다. 그렇지만 단순히 지키는 것만이 능사는 아니다. 지금의 시대에 맞는 새로운 전통을 만들어내야 한다. 전통을 통해 변형·해체·재구성하는 작업이 필요하다. 생각이 예술의 변화를 만든다. 한국전각, 정예작가21인 초대전 전경전각 그 자체가 작품이고, 그 작품이 완성도가 있어야만 전각예술은 확장성을 갖게 된다. 매 글자의 자법과 장법이 조화를 이루고 작가의 개념이 작품을 통해 전해질 때 애호가들이 호평하는 것이다. 이번 글씨21의 <한국전각, 정예작가21인초대전>은 작지만 변화의 모습을 보인다는 점에서 관심을 끈 전시였다. 그들의 작은 날갯짓이 전각계에 큰 바람을 일으키길 기대한다.* 본 글은 <월간묵가 1월호>에서도 보실 수 있습니다.

-

[Review]

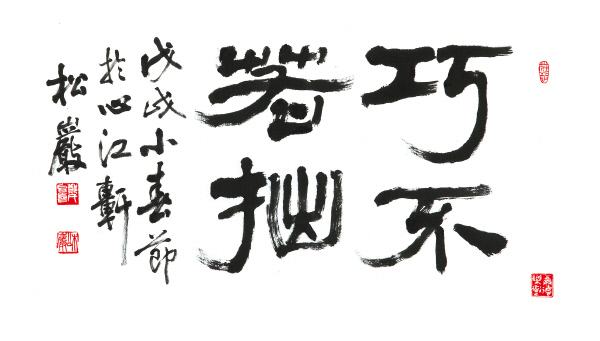

송암서학회展

송암서학회展 지난 2018년 12월 25일(수)부터 30일(일)까지 대전 예술가의집에서 2018송암서학회전을 개최하였고, 전시 오픈식은 26일 수요일 5시에 진행되었다. 80대부터 10대까지 다양한 연령층으로 구성된 총 29명의 회원이 참여한 이 전시는 서예의 각 서체와 문인화, 전각, 서각까지 서예술의 모든 분야를 보여주는 전시라는 점에서 매우 뜻 깊은 전시이다. 송암 정태희선생 作 │ 巧不若拙박양준 作 │ 司馬遷 報任安書句송암서학회(松巖書學會)는 서예가 송암 정태희선생의 36명의 문하생으로 구성되어있다. 대부분 대전광역시미술대전 서예부문초대작가이며, 그 중 대한민국미술대전 초대작가로 15명이 활동하고 있는 예력이 깊은 모임이다. ▲ 축사 중인 송암 정태희 선생송암서학회는 2016년 송암 정태희선생의 정년퇴임을 기념하여 사제동행전을 갖은바 있다. 최초 창설은 1974년 1월에 송암한묵회라는 명칭으로 1993년까지 십여회의 회원전을 이어오다, 송암 선생이 서예과 교수로 부임 후 회원들은 전시 없이 묵묵히 붓과 더불어 지금까지 법고창신의 자세로 필력을 키워왔다. 23년만에 사제동행전을 회원전을 계기로 회의 명칭을 송암서학회로 개칭하여 더욱 새로운 모습으로 정진하며 금번 전시를 열게 되었다. ▲ 송암서학회 회원들송암서학회 회장 한만평은 “오랜만에 회원들의 실력을 보여주는 자리인만큼 신경을 많이 쓴 전시이다. 많은 분들이 참석하시어 좋은 말씀과 충고를 부탁드린다.”고 전하였다.유기원 作 │ 墨梅장운식 作 │ 反求諸己물속에서 아직 나오지 않은 잠룡처럼 묵묵히 서예를 연마해 온 회원들의 작품 활동이 대전에서 활동하는 서예가들에게 많은 도움과 자극이 되길 바란다.<전시정보>송암서학회전기간 : 2018.12.25(수)-30(일)장소 : 대전 예술가의집2019.1.4이승민 기자

-

[Review]

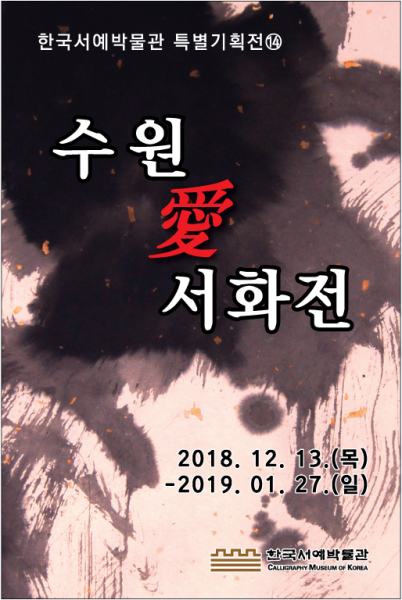

한국서예박물관 특별기획전

수원 愛 서화전 수원과 인근 수도권 지역에서 활동하고 있는 현대작가 100인이 참여한 <수원 愛 서화전>이 지난 2018년 12월 13일 한국서예박물관에서 개최되었다. 이번 전시는 수원 향교에서 개최한 ‘전국 한시 백일장’에서 당선된 한시(漢詩) 가운데 ‘수원화성 추색(秋色)’을 읊은 한시를 서화로 담아낸 작품들을 감상할 수 있다. 전시장 전경김병원 作 박물관 관계자는 “이번 전시를 통해 세계유산 수원화성의 아름다움이 함께하는 수원과 더불어 서예·문인화가의 참신한 출품작품을 만나보는 좋은 자리가 되기를 바란다.”라고 전했다. 홍우기 作수원시 박물관사업소 황경연 소장출품작가 100인의 대표 남호 김형술양택동 作김병학 作한국서예박물관은 지방자치단체가 운영하는 국내 유일의 서예전문 박물관으로서 우리나라 서예사를 한자리에서 살필 수 있는 상설전시와 매해 특별기획전을 마련해 시민들에게 수준 높은 서화 관람의 기회를 제공해왔다. 지난해에는 ‘다산의 시문과 서화여행’전시를 진행했었다. 이은숙 作전시장 전경전시 개막행사는 12월 13일(목) 오후3시 수원박물관 1층에서 진행되었다. 수원시 박물관사업소 황경연 소장과 출품작가 대표 김형술 선생 외 전시에 참여한 서화가들과 수원 시민들이 함께하여 성황리에 개막행사를 마쳤다. 2018. 1. 4김지수 기자 <전시 정보>수원 愛 서화전기간 : 2018. 12. 13 ~ 2019. 1. 27장소 : 한국서예박물관

-

[Review]

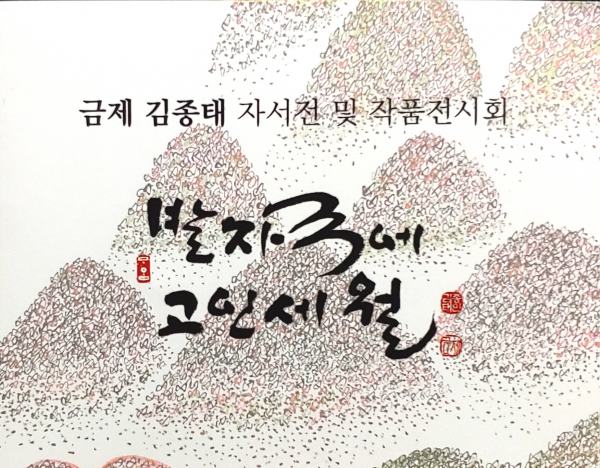

금제 김종태 자서전 및 작품전시회

금제 김종태 자서전 및 작품전시회 지난 2019년 1월2일(수) 금제 김종태의 개인전이 인사동 한국미술관 2층에서 개최하였다. 이번 전시회는 금제 김종태의 자서전 『발자국에 고인세월』 출간기념 및 작품전시회이다. ▲금제 김종태작가금제 김종태는 현재 (사)해동서예학회 이사장 및 한국서예신문 발행인 및 회장과 한문문화협회 회장 등 여러 단체에서 활동하고 있으며, 또한 \'2016 대한민국인물대상(학술부분)’과 \'2017년 국회의장 공로상’ 수상 및 ‘2017년 경기도를 빛낸 자랑스런 도민\'으로 선정 되는 등 서단 내 다양한 활동으로 그 영향력을 크게 인정받고 있는 작가이다. ▲금제 김종태 作그의 작품들을 감상하다보면 눈에 띄는 점이하나 있다. 산을 표현한 작품들을 보면 알록달록하게 그 안을 가득 채운 어떤 형태들을 볼 수 있다는 것인데, 자세히 들어다 보면 초서로 표현한 ‘산(山)’이라는 것을 확인할 수 있다. 이는 산세와 산성(山性)을 아울러 표현키 위해 ‘山’자를 산의 형상으로 포개나가는 작가의 신선하고 과감한 작업이라고 생각된다.또한 금제 김종태는 작가로서 많은 작품을 해 오는 과정 에서도 스스로 좋아서 남들에게 자주 써주는 글귀가 있다고 한다. 바로 ‘참 좋은 당신’, ‘우정은 산길 같아 자주 오고 가지 않으면 잡초가 우거져 그 길이 없어지나니’와 같은 것이다. 이는 작가가 만나는 사람이 다들 참 좋은 사람이고 그 인연을 소중히 하자는 생각이 머리에 가득하기 때문이라고. 그래서 인지 그의 한글 작품들을 보고 있으면 따뜻한 글귀가 주는 감동과 작가의 소중한 마음이 전해지는 듯하다. 작가는 자신의 인생을 돌이켜보면 그 생애의 큰 마디들을 3모작 농사에 비견해 볼 수 있다고 한다. 그 1모작 농사는 공무원으로 보낸 7년 시절이라고 할 수 있고, 그 후 11년의 회사생활을 2모작 농사라고 한다. 3모작은 서예와 문화 활동으로 보낸 40년이 이에 해당된다고.작가로서, 서단의 큰 인물로 성공적으로 인생을 지어오고 있는 금제 김종태 작가의 앞으로의 활동들도 많은 기대가 되며 큰 수확으로 얻을 수 있기를 응원한다.<전시정보>금제 김종태 자서전 및 작품전시회기간 : 2019.1.2(수)-1.8(화)장소 : 인사동 한국미술관<자서전 정보>발자국에 고인세월저자 : 금제 김종태발행처 : (주)이화문화출판사가격 : 18000원구입문의 : 02)732-7091~3 2019.1.4취재 이승민기자

-

[Review]

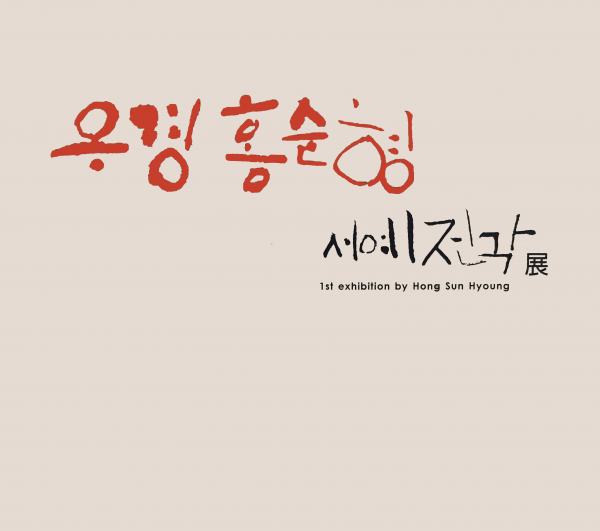

우경 홍순형 서예˙전각展

우경 홍순형(愚耕 洪淳炯) 서예˙전각展 지난 2018년 12월25 인사동 백악미술관 1층 별관에서 우경 홍순형(愚耕 洪淳炯)의 개인전이 열렸다. 이번 전시는 <問津不惑 청년작가 5인 릴레이 전>으로써 김상년, 이 완, 진승환 작가를 이은 네 번째 릴레이개인전이다. 홍순형작가는 대전대학교 서예·한문학과를 졸업하고, 대한민국 서예˙문인화 청년작가에 선정되었으며, 한국전각협회 및 한국서예가 협회 회원으로써 서예인 으로서의 꾸준하고 우직한 행보를 이어오고 있다. 또한 시립관악노인복지관, 마포중앙도서관, 목동실버복지관 등 다수의 출강 경험이 있어 그 실력 또한 인정받고 있는 청년작가이다. 전시를 둘러보면 제일 먼저 눈에 띄는 것은 단연 홍순형의 전각작품들이다. 각자만의 매력을 뽐내듯 크기와 형태가 제각각인 그의 다양한 전각작품들을 보고 있으면 어느새 각刻의 매력에 흠뻑 취할 수 있다. 작가가 생각하는 전각의 매력은 무엇일까. 작가는 “다른 장르와 다르게 언제든지 장소와 때에 구애받지 않고, 작업을 할 수 있는 장점이 있다. 또한 작가 스스로의 심정을 칼과 돌 같은 재료를 이용해 작품에 표현하기가 좋으며, 요즘 같이 바쁘게 살아가는 세대에 전각 같은 경우는 한 번 새겨놓으면 아주 오랫동안 변하지 않는 것이기에 더욱더 매력이 있다고 생각한다. 게다가 작은 인장에 새기지만, 서예 못지않게 많은 것들이 함축되어 있으며 결과물이 빨리 나올 수 있는 점 또한 전각의 매력이다.” 라고 전하였다. 이번 전시의 서예작품들을 보면 정형적이거나 질박(質樸)하기보다는 자유롭고 활기찬 필획들이 눈에 띈다. 리듬감 있는 기운 넘치는 획들이 보는 이들의 시선을 사로잡는다. 홍순형 작가는 전형적인 질박함 또한 상당히 좋아하지만, 더욱 더 기운 생동한 서예를 하고자 활기차게 서서하였으며, 이를 구분 짓지 않고 제한이 없어야 한다고 하였다. 花草滿庭生雅趣 화선지의 먹 138x1135惠風 고지에 먹 48x30또한 작가는 먹의 농담에 신경을 많이 쓰는 편이라고 한다. 먹의 농담으로 서예작품을 감상하는 사람들에게 전체적인 구성에 강한 인상을 주고 싶기 때문이라고. 窮則通 고지에 먹 48x30마지막으로 2019년도에는 더욱 더 분발하여 ‘홍순형’이라는 사람이 작품에 반듯이 드러나게 할 수 있는 작가가 되고 싶으며, 그것이 작가가 앞으로 나아가야할 서예전각 분야라고 생각한다며 새로운 한해를 맞이하는 홍순형 작가의 다짐을 전하였다. 이번 5인 릴레이전시의 타이틀은 ‘問津不惑’이다. 이제 40이라는 나이에 접어들었지만, 아직 작가만의 ‘問津’을 찾고 있다는 우경 홍순형. 그저 지금처럼 꾸준히 한 획 한 획 각을 새기듯 그의 길을 간다면 어느새 그만의 나루터에 도착하여 있지 않을까 생각하며 우경 홍순형의 앞으로의 작품 활동들을 기대해본다. <전시 정보>우경 홍순형 서예전각展기간 : 2018.12.25-2019.1.9장소 : 백악미술관 1층 별관 2019.1.4이승민 기자

-

[Review]

2019 신춘서화달력 초대 개인전

<신춘서화달력초대개인전> 지난 2일(수) 새해의 시작을 알리는 2019년 신춘서화달력展이 인사동 한국미술관에서 관람객들을 맞이하였다. 신춘서화달력초대전은 매 해초 한국미술관에서 개최하는 전시이며 다양한 개성과 특색을 지닌 서화가작가들이 참여하는 부스전이다. 이번 전시에는 무구 김백호, 인산 김금자, 한국우리그림협회전 외 여러 작가들이 각양각색 필치를 뽐내었다. 다양한 작가들이 참여한 전시인 만큼, 각자 새해의 대한 소망과 염원이 담긴 많은 작품들을 관람할 수 있었다. 또한 작가들이 전시한 작품들로 만든 2019년 달력을 판매하고 있어 많은 서화가 애호가들의 관심을 끌었다. 2019년 기해년 (己亥年)이 밝았다. 새 해에 대한 설레는 마음으로 찾아간 전시장에서 작가들의 필치와 소망이 담긴 작품들을 보며 새로운 마음을 다잡을 수 있는 기분 좋은 전시였다. <전시정보>2019 신춘서화달력 초대 개인전기간 : 2019.1.2(수) - 1.8(화)장소 : 인사동한국미술관2018.1.8이승민 기자

-

[News]

2018년 부천예술상 수상, 청운 김영배 작가

사단법인 한국예총 부천지회(회장 김정환)가 주최한 “부천예술인 송년 예술제”가 지난 12월 18일 세이브존 라비에벨에서 개최했다. 이번 송년 예술제에서는 부천지역예술과 창작활동에 공로가 지대한 예술인들을 발굴하여, 부천예술상과 공로상을 수상케했다. 이는 예술인의 사기진작과 창작의욕을 고취시키고 좋은 예술 환경을 만들어가기 위하여 마련되었으며, 국악·무용·문학·미술·사진·연극·연예·음악 등 8개 분야에 대해 부천예술상과 공로상이 수상되었다. 부천예술상 미술부문의 수상자로는 청운 김영배 작가가 선정되었다. 2018. 1. 9글씨21 편집실

-

[좌담회]

기획좌담회

한·중 서예시장 분석과 대안 모색얼마 전 국회에서 서예진흥법이 통과되어 그동안 암울했던 한국서예가 다시금 솟아날 수 있는 전기(轉機)가 될 것으로 기대된다. 이러한 때에 국제서예가협회 중국 주석인 유정성 선생께서 한국작가들의 중국서예시장 진출에 대한 의견을 내었고, 이번 좌담회에서 구체적인 방안과 대안에 대해 의견을 나누는 자리가 마련되어 더욱 뜻깊은 좌담회라 할 수 있다.劉正成(유정성)이 안건으로 이야기 나누는 것은 이번이 세 번 째입니다. 우선 중국 서예가 발전하게 된 배경에 대해 이야기해보려고 합니다. 중국의 서법 시장도 30여 년에 걸쳐 진행되었는데 시작이 있었고, 흥함이 있었으며, 현재는 하강하는 추세에 있습니다. 70년 말, 80년 초 당시에는 서예가의 작품은 누가 받아주기만 해도 아주 기뻐했으며, 시장이라는 것이 존재하지 않았습니다. 82년도쯤, 지인 한 명이 작품 몇 점을 가지고 제게 와서 보여줬습니다. 재백석의 새우 그림, 서비홍의 고양이 그림, 장대천의 산수화와 다른 그림 등을 가지고 와서 진품인가 가품인가를 물었습니다. 내가 보기에 문제없는 진품이었습니다. 그 당시 가짜를 만들 사람이 별로 없었습니다. ‘이 그림을 사온 것이냐’라고 물어보니까, 당시 중국 돈으로 400원에 사 왔다고 했습니다. 40년 전에는 돌아가신 작가들의 작품만 판매되고, 살아있는 작가들의 작품은 팔리지 않았습니다. 80년대 중기에 이르러, 86~87년도에 일본 위에티엔이라는 작가와 계공 선생이 중국미술관에서 전시회를 했습니다. 당시 계공 선생의 작품을 영보재에서 한 점에 400위안을 받았습니다. 당시 5-6년 사이에 돌아가신 분들 작품이 400위안 정도였습니다. 86년도에 계공 선생님 작품 1점 가격이 400위안 매겨졌습니다. 400위안이라는 가격은 중국 사람에게 아주 비싼 가격이었기 때문에 사는 사람이 별로 없었습니다. 그런데 (일본에서는) 일반 작가들의 작은 작품이라도 일본 돈으로 1000엔 정도였습니다. 제가 그때 일본 작가를 따라온 제자들을 영보재에 데리고 가서 계공 선생님 작품을 사게 하였습니다. 그러는 바람에 영보재에서 바로 다음날 작품을 800위안으로 올렸습니다. 지금 계공 선생의 작품 가격은 몇 십만 위안입니다. 20-30년 사이에 가격이 엄청 올랐습니다. 한•중•일 세 나라에 서예시장의 차이점에 대해서 말씀드리겠습니다. 시장은 대개 대중소비에 의존하는데, 일본과 한국 시장은 주로 자국 작가들이 골동품을 많이 선호합니다. 자신의 제자들이 스승의 작품을 사주는 것을 제외하고, 시장이 거의 형성되지 않고 있습니다. 중국의 서예시장은 경매시장이 잘 형성된 편입니다. 대형 경매장에서는 주로 작고작가나 대가들의 작품이 주로 거래되고, 작은 갤러리에서는 현재 살아있는 작가들의 작품이 주로 거래되고 있습니다. 예를 들어 말씀드리자면, 중국의 서예 시장에서 가장 활발한 곳은 산동성과 감숙성입니다. 산동성은 비교적으로 비싼 작품들이 판매되고, 감숙성에서는 저렴한 작품들이 거래됩니다. 왜냐면 산동성이 감숙성보다 경제적으로 좋은 편이기 때문입니다. 감숙성의 창주와 즈보지방에서 중국에서 뛰어난 작가들은 대부분이 거래됩니다. 중국에서 유명한 서예가들 중에 이곳에 가보지 않은 사람이 거의 없습니다. 감수성은 산동성보다 금융 소비는 낙후되었지만 서예 시장 기반은 아주 좋습니다. 2001년도에 제가 감수성에 처음 갔을 때 반절지 한 점에 천 원 정도에 팔았습니다. 비슷한 나이 대에 작가들, 왕용, 손백상 선생님 같은 분들도 거의 비슷한 가격이었습니다. 나이 비슷한 작가 중에도 지명도가 조금 뒤떨어진 작가들은 100원 200원에도 거래되었습니다. 유명한 곽자서 손백상 선생들도 200원부터 팔기 시작했습니다. 감수성은 서예 시장 기반이 튼튼하기 때문에, 감수성 통우현이라는 지방에는 집집마다 작품을 걸려있습니다. 제가 처음 통우현에서 작품 판매전을 했었는데, 작품을 사러 온 사람들의 돈 봉투가 두툼했습니다. 집에 보관해 오던 오 원짜리 십 원짜리 돈을 가져와 작품을 사러 온 것입니다. 만약 1,000원짜리 작품을 샀는데, 다른 사람이 1,200원 준다면 바로 팔아넘겨요. 200원 남기고도 거래를 합니다. 2007년도에 퉁우이현에 화랑이 몇 십 개가 있었습니다. 그때 성장님과 한담할 기기회가 있었는데, 구분 말이 “우리 현에 화랑이 오 십 개가 있으면 최소 백오십 명이 먹고 살 수 있습니다. 화랑에서 일하는 종업원도 있어야 하고, 표구사도 있어야 하기 때문이지요.”라고 했습니다. 당시 인구가 2-3만 명밖에 없는 작은 곳이었습니다. 그리고 실제로 길이 하나밖에 없었습니다. 그 현에 서화 판매가 번창하면서 지금은 화랑만 1,000개가 되었고, 인구도 십몇 만 명 정도로 늘었습니다. 그래서 중국 문화부에서 통우이현을 ‘서예지향’이라고 명명했습니다. 지금 저와 같은 레벨의 작가 작품들은 한 점에 몇 만 원에 팔리기도 하지만, 너무 비싸기 때문에 잘 팔리지 잘 팔리지 않습니다. 반면 젊은 작가들은 몇 백 원에도 팔기 때문에 잘 팔립니다. 100원이나 200원의 아주 저렴한 가격으로 팔아서 기초 자본을 마련하고, 그것으로 작품 활동을 계속해 갑니다. 산동지방과 감숙성을 비롯한 전국 각지에서 청년작가들을 양성하는 서예 시장이 많기 때문에 전업 작가로 생계가 가능합니다. 한국과 일본의 작가들은 대개 교육을 기반으로 살아가는 걸로 알고 있습니다. 예를 들어 대학교나 사설학원을 개설하여 생계를 해결하는데, 중국은 이렇게 서예 외적인 방법을 살아가는 서예가는 비교적 적습니다. 중국의 서예 시장은 서예 발전에 큰 역할을 했으며, 한국과 일본에도 참고할게 있을 겁니다. 그래서 올해 초 한국을 방문했을 때 한국작가들의 중국 서예 진출을 제의했던 것입니다. 중국은 2005년도까지 가장 왕성했는데, 이때는 ‘예물시장’이라고 할 수 있습니다. 서예작품이 선물이나 뇌물로 쓰였던 것입니다. 근자에 중부에서 부패 척결을 내세우면서 지나치게 높은 작품 가격은 정상으로 조정이 되었는데, 일반 작가들의 작가들은 본래 가격이 그다지 높지 않기 그런대로 유지되고 있습니다. 그런데 젊은 작가들이 경매시장에 진출하는 데는 어려움이 있습니다. 왜냐면 경매 회사들이 작품 가격이 높지 않은 젊은 작가들의 작품 거래를 꺼리기 때문입니다. 싼 작품은 팔려봤자 수수료가 많지 않기 때문이지요. 그래서 요즘 젊은 작가들은 경매회사나 화랑보다 인터넷 경매를 많이 합니다. 요즘에는 인터넷 경매보다도 위쳇을 이용한 위쳇 경매를 많이 하는데, 북경 유리창에 있는 행단미술관에서 하는 행단위쳇경매가 있습니다. 여기서는 젊은 작가뿐만 아니라 저나 왕용 같은 영향력 있는 작가들이 함께 경매를 합니다. 그런데 사실 저나 왕용 같은 작가는 위쳇 판매를 원하지는 않습니다, 왜냐면 젊은 작가들과 함께 하기 때문에 가격을 높이 책정할 수 없기 때문입니다. 그래서 조그만 작품을 출품하여 가격을 낮춥니다. 그래도 이 경매에서 명가 작품의 가격이 올라가기 때문에 많은 사람들이 재미를 느끼고 주목하게 되면서 젊은 작가들 작품이 덩달아 올라가게 됩니다. 이같이 한국에서도 명가는 작은 작품을 출품하고 젊은 작가들은 좀 큰 작품을 내놓아 함께 명가와 젊은 작가들이 함께 경매에 참여하는 방법은 어떨지 고려해봤으면 좋겠습니다. 김양동(金洋東)우리나라에 서예 시장..., 시장이라는 것은 소비가 형성되지요. 그런데 그 소비가 어떤 성격의 소비인가가 중요합니다. 즉 돈을 주고받는 거래의 소비인가, 아니면 그냥 도덕적으로 교환하는 소비인가? 조선시대에는 거래를 하게 되면 상인으로 천시했습니다. 더구나 서예는 선비들이 했던 것이었기 때문에 더 중시되었는데, 그러다가 일제시대가 되어 추사의 서예가 활발하게 거래되었습니다. 그것은 찾는 사람이 있고, 작품이 귀하니 값이 형성되었지요. 그러다 광복 이후 국전이 생겨나면서 한국 서단이 생겨나게 되었죠. 그러나 역시 한국에서도 돌아가신 분들의 작품은 거래가 되었지만, 산 사람들의 작품은 대 원로작가를 제외하고는 거의 형성되지 않았습니다. 다만 배우는 문도들에 의해서 스승의 작품을 사드리곤 했지요. 그리고 80년 대 이후 90년 때 까지 경제발전으로 부가 축적되니까 글씨가 거래되기 시작했습니다. 그러나 한국도 마찬가지로 젊은 작가들의 작품은 돌아보지 않고 원로 중심으로 형성되었습니다. 2000년대 이후 특히 2010년 이후에는 한국경제도 분화되고 급격히 문자 환경, 문화의 미적으로 보는 관점이 변화가 많았습니다. 세대가 교체되면서 한자를 모르는 세대가 정계, 제계를 주름잡다 보니 한자서예는 자연스레 인기가 떨어지게 되었고, 그중에 반성적 의미에서 중국 경제의 부흥과 더불어 중국과의 관계성에 의해서 중국 문화를 눈여겨보던 관점 중 하나가 서예였지요. 그것은 서예의 희망이었지만, 대중의 관심은 아직도 돌아오지 않고 있습니다. 김종건(金鍾鍵)변화 중에서 가장 큰 변화를 말씀드리자면, 그전에는 디자이너들이 하나의 도구로서 캘리그라피를 찾았었고, 지금에 와서는 일반인들이 손글씨를 잘 쓰기 위해서 취미로 배우기 시작합니다. 펜이 아닌 붓펜을 쉽게 사용을 하는 거죠. 한글에서는 훈민정음이라고 하는 고체 스타일과 궁서체 스타일, 민체 스타일 등을 배워서 자신의 글씨를 만들어내는 거죠. 전에는 디자이너가 쓰는 하나의 도구였다면 지금은 취미로서도 하고, 최근에 와서는 나도 작가가 된다는 의미에 작품으로서의 글씨를 배우기도 합니다. 몇 년 전부터 또 한 가지 주목할 사항은 글씨를 하나의 힐링의 대상으로 여깁니다. 먹을 갈고, 글씨를 쓰고, 요가를 하고 차를 마시는 공간으로 활용하는데, 지금 이 공간이 바로 그러한 공간입니다. 외국인들이 그런 문화를 체험 할 수 있도록 하고 있습니다. 젊은 작가들은 중국과 일본에서 교류전을 하고 있는데요. 중국 북경중앙미술학원 디자인과 교수랑 전시를 하고 싶은데, ‘너희가 할 수 있는 것이 무엇이냐’ 그러면 한글 디자인인 것 같습니다. 한글 글꼴에 대한 다양성에 관심을 많이 가지고 있습니다. 그래서 저희가 호남미술사법대에서 교류전을 한 적이 있는데 거기에는 전통 서예가 타이포그래피 캘리그라피가 모여서 중국과 교류전을 했습니다. 여태명(余泰明)오늘 우리가 모인 것은 서예가들도 먹고 살아야 하기 때문입니다. 80-90년대까지만 해도 한국에 서예 시장이 아주 활발했는데, 지금에 와서는 정말 어렵기만 합니다. 어제 국회에서 서예진흥법이 통과되면서 기대를 가지고 좀 더 지켜봐야 할 것 같습니다. 2000년 이후에 2008년 베이징 올림픽 준비과정에서 엄청난 변화가 있었습니다. 북경에 있는 집값이 오백 배 이상 올랐습니다. 그리고 서예 시장도 큰 변화가 있었습니다. 굉장히 활성화가 되었고, 치바이스 작품가격이 오르다 보니 청년작가들 작품도 함께 올랐던 것 같습니다. 저는 3년 전부터 연말에 페친들에게 이벤트를 합니다. 페이스북에 일 년 동안 활동을 하고, 저를 알고 있는 페친들에게 인터넷 경매를 합니다. 어떤 때는 높은 가격으로 낙찰이 되고, 어쩔 때는 낮은 가격에 낙찰되기도 합니다. 이런 것도 하나의 방법이 아닐까 생각됩니다. 그리고 사회적으로 보면 현판, 기념비를 만들게 되면 작품비 면목이 없습니다. 돌이나 시공비는 책정이 되는데 글씨를 쓴 것에 대한 작품비가 없는 것입니다. 아무래도 한국 사람들이 중국에 진출하는 것은 어렵습니다. 중국 사람의 중국 사람 작품을 사게 되지, 한국 사람의 작품을 사진 않습니다. 그것을 극복하는 것을 논의해야 할 것입니다.섭흔(葉欣-이에신)중국 사람들도 대개는 자기 지방의 뛰어난 작가 작품만 삽니다. 전국적으로 다 잘 팔리는 사람은 손에 꼽힙니다. 중국 시장도 한국작가들이 생각하는 것만큼 잘 되는 것은 아닙니다. 물론 각각 먹고 살 수 있는 길은 있습니다. 오리지널 시장에 형성되지 않은 작가들이 많습니다. 어떤 작가는 시장에 걸면 잘 안 팔리는데, 자기 글씨를 좋아하는 사업자 한두 사람이 있으면 먹고 살 수 있습니다. 그러면 시장을 무시하는 겁니다. 그러면 또 비싸게 팔게 됩니다. 그런 현상이 많습니다. 사실상 사람들이 작가들의 위치, 활동력 등 종합적인 것을 보고 구매하지 작품만을 잘 썼다고 팔리지 않습니다. 중국의 모든 작가들은 경매에서 시작할 때 0원부터 시작합니다. 어떤 사람은 다 표구해놓고 20원부터 시작합니다. 그러면 표구비도 나오지 않습니다. 안 사더라도 자기 돈으로 작업을 계속합니다. 그래서 작업시간이 많이 필요합니다. 유정성 선생님이 말씀하신 것은 한국작가들이 이번에 경매장에 들어가는데, 자기 돈 아니면 주변에 아는 사람을 통해서라도 작품을 사라. 그래야 활성화가 될 것이다. 진출하려면 너무 예술적으로만 생각하면 안 됩니다. 개인전 할 때 작품도 보면 자신의 예술세계를 보여주고 싶어 하는 작품과 팔고 싶어 하는 작품이 금방 보이잖아요? 이것도 마찬가지입니다. 경매에 내놓았을 때 그림처럼 쉽게 받아들일 수 있는 양식이 필요하고, 큰 작품보다는 소품이 중요할 것 같습니다. 큰 기대를 하기보다는 일단 시작을 해보고 여러 번 진출해야 할 것입니다. 여초선생님 작품은 중국에 많이 진출하잖아요. 가끔 보면 여초 선생님 작품을 찾는 사람이 있습니다. 일중선생을 우리들은 잘 알지만 중국 사람들이 잘 모르기 때문에 아무리 얘기해도 사는 사람, 찾는 사람이 없습니다. 지금 구당 선생님도 거의 진출하지 않기 때문에 잘 모릅니다. 초정 선생님도 잘 나가죠, 이렇게 중국에 진출하려면 젊을 때부터 많이 나가고 알려야 합니다. 2019. 1. 10글씨21 편집실