서예·캘리그라피 Calligraphy

-

[Review]

제15회 경기대학교 서예학과 졸업작품전

오픈식 전경11월 11일부터 17일까지 인사동 한국미술관에서 제15회 경기대학교 서예학과 졸업작품전이 개최됐다. 이번 전시회는 경기대학교에 서예학과가 신설된 후로 15번째 졸업생을 배출하게 된 뜻깊은 전시회다. 졸업준비위원회 송석 이찬혁졸업준비위원회장 아윤 이유경 많은 대학교에서 서예학과가 폐과된 상황에 경기대학교 서예학과의 존재는 아주 중요한 의미를 갖는다. 인문학의 중요성은 굳이 말하지 않아도 모두가 아는 사실이지만, 학문의 공간에서까지 경제 논리를 적용해 학과 존재여부를 결정하는 현실이 안타깝다. 서예는 예술과 인문학을 아우르며 우리에게 많은 깨달음을 전해준다.경기대학교 서예학과 학과장 장지훈 교수서예는 문자를 이용해 자기의 사상과 감정을 예술적으로 표현해내는 예술로의 한 분야로서, 3천년간 이어져 온 동양 예술이다. 동양의 독특한 필기도구인 붓을 이용해 흰 종이 위에 검정의 먹으로 문자가 지닌 조형미를 서예가의 사상과 감정에 따라 자유롭게 표현한다. 서예는 단순히 글자를 예쁘게 쓰는 것에 그치지 않는다. 문자의 모양과 뜻을 이용해 자신의 느낌과 감정을 녹여내는 예술이다. 그래서 서예 작품을 보면 그것을 쓴 사람의 개성이 뚜렷하게 드러난다. 게다가 서예는 연습을 거듭할수록 기술적인 측면을 넘어 정신 수양의 단계에 이르러 세상의 이치를 탐구하고 자아를 성찰하는 데도 큰 도움이 된다. 전시장 전경이처럼 많은 가치를 품고 있어 그 중요성이 매우 큰 서예가 우리나라에서 그 명맥을 유지할 수 있도록 든든한 견인차 역할을 하는 것이 바로 서예학과이다. 우리나라 서예 꿈나무를 발굴·양성하고 체계적인 교육을 통해 서예가로서 세계로 뻗어나갈 수 있도록 돕는다. 솔향 김류희 · 서기 이씨 편지 글씨 · 97x60cm아윤 이유경 · 기형도 _ 질투는 나의 힘 · 91x70cm경기대학교 서예학과는 동양의 전통예술인 서예를 계승하고 발전시켜 민족문화예술의 진흥과 세계화를 선도하는 데 기여하고 있다. 서예 이론과 실기를 겸비한 창의적이고 감성적인 창작능력을 갖춘 전문예술가를 양성하고, 전통과 현대를 융합하여 인성·감성·창의 융합교육을 담당할 수 있는 예술교육자를 양성하는 것을 목표로 하고 있다. 소정 심현진 · 徐敬德 _ 山居 · 140x205cm경기대학교 서예학과 학생들은 졸업 후 대학원 진학, 해외 유학, 인접 학문으로의 영역 확대 또는 창작가, 이론가, 비평가, 미술교육센터, 박물관, 미술관, 연구소, 서예관련 행정기관, 기업체, 문화예술복지기관 등으로 진출하게 된다. 송석 이찬혁 · 絶命詩 · 70x205cm제15회 경기대학교 서예학과 졸업작품전에 참여한 학생들은 학부 기간 동안 전통적인 서예이론과 실기를 연마하고 다양한 서예콘텐츠를 현대적으로 개발함으로써 전통문화예술을 선도하는 역량을 익혔다. 자강 조홍주 · 鄭道傳 _ 詠雪次遁村詩韻 · 70x205cm서예학과가 통폐합 등 힘든 상황에 놓여있으나 비 온 뒤 땅이 더 단단해진다고 했듯이 어려운 상황에서도 꿋꿋하게 작업에 몰두하는 학생들의 성실함이 아름답다. 해마다 개최되는 졸업 작품전이지만, 올해는 특히 몇몇 학생들의 작품이 시선을 끈다. 창하 최성종 · 李白 _ 春日醉起言志 · 70x205cm창하 최성종 · 許筠 _ 杏山 · 70x205cm경기대학교 서예학과 졸업생앞으로 한국 서예계, 나아가 전 세계의 미술계를 이끌 주역들이 될 인재들의 졸업작품전인 만큼, 주요 원로 및 중진 서예가들의 관심이 집중된 전시이기도 하다. 해마다 더 발전된 모습을 보여주는 경기대학교 서예학과 학생들의 미래가 기대된다. 2020. 11. 19객원기자 신혜영 <전시 정보>제15회 경기대학교 서예학과 졸업작품展전시 기간 : 2020. 11. 11(수) ~ 11. 17(화)전시 장소 : 인사동 한국미술관

-

[Review]

제7회 심은서예연구원展

제7회 심은서예연구원전 서울전11월 16일부터 22일까지 7일간 강화미술관에서 ‘심은서예연구원전’의 강화전이 열린다. 이번 전시는 11월 4일부터 10일까지 인사동 한국미술관 3층에서 열린 서울전에 이어 개최되는 전시로, 1부와 2부로 나누어 진행되고 강화군의 후원으로 열리게 됐다. 오픈식 전경 심은서예연구원 총무 김은자심은서예연구원 회장 이수담심은서예연구원전은 원로서예가 심은 전정우 선생의 문하생들로 구성된 회원전이다. 42인의 작품이 전시되며 문하생들의 열정과 수고를 엿볼 수 있는 전시다. 작품들은 한글, 한문, 현대서 등 다양한 조합으로 전시돼 볼거리가 풍성하다. 구당 여원구 선생심은 전정우 선생서예는 3천년 간 동양 예술의 한 주축으로서 그 아름다움을 널리 알려왔다. 문자에 담긴 뜻과 그것이 전달하는 메시지, 문자 자체의 조형미가 흰 종이 위 까만 먹물로 표현돼 보는 이에게 깊은 감동을 준다. 이번 전시회는 심은 선생의 문하생들의 땀과 노력이 집약된 전시회로, 작품마다 신진서예가의 도전정신과 열정, 창의성을 엿볼 수 있다. 송설분 · 日日是好日 · 26x70cm심은서예연구원을 이끄는 심은 선생은 20년 전 모교 폐교가 안타까워 모교에 ‘심은미술관’을 건립해 서예를 알리는 데 앞장서고 있다. 심은미술관은 문화와 역사의 고장인 강화군에서 20여년 동안 그 역할을 톡톡히 해내고 있다. 심은미술관에는 아름다운 서예 작품들과 독보적인 천자문 작품이 전시돼 있다. 김혜자 · 玩月長醉 · 35x68cm심은 선생은 혼서체, 서첩, 문자추상회화작품, 한글·국한 혼용작품 등을 작업하는 명성 높은 서예가다. 그는 천자문을 120서체로 쓴 서예가로도 유명하다. 천자문은 중국 남조 양의 주흥사가 양 무제의 명을 받아 만든 것으로, 250구 1000자로 된 방대한 서사시다. 천자문에 나타나는 한자는 단 하나도 중복되지 않아 더욱 신비롭다. 천지현황(天地玄黃)에서 시작해 언재호야(焉哉乎也)로 끝나는데, 자연현상부터 인륜 도덕에 이르기까지 넓은 범위의 글귀를 수록해 한문의 입문서로 널리 쓰인다. 최낙원 · 踏雪夜中去 · 137x35cm서예인들이 천자문구를 가지고 간단한 작품을 하는 경우는 많지만, 천자문 전체를 가지고 작품을 하는 경우는 그리 많지 않다. 천자문은 한 한 문자도 겹치지 않아 1000개의 글자를 완벽히 쓰기란 전문 서예가에게도 쉬운 일이 아니다. 조정례 · 趙州禪師 悟道頌 · 70x135cm그러나 심은 선생은 2004년부터 2013년까지 9년에 걸쳐 120서체로 6가지 크기, 720종류라는 대작을 완성해 국내와 일본, 중국에서 초대전시를 했다. 심은 선생은 아무리 오래된 글자도 몇 개의 글자만 보면 무엇이든 천자문에 응용해 새로운 글자로 탄생시키는 능력을 보유했다. 정승규 · 節臨 集字聖敎序 · 35x136cm타고난 감각을 지닌 심은 선생은 삼성그룹회장 비서실에 근무하며 근면성실을 몸에 익혔다. 서예에 대한 열정과 도전정신은 타의 추종을 불허하며, 현재는 심은서예연구원에서 후학 양성에 힘쓰고 있다. 심은서예연구원의 문하생들은 심은 선생의 서예에 대한 마음가짐과 열정, 그리고 서예가로서의 올곧은 정신을 이어받아 꾸준한 작품활동에 매진하고 있다. 한글에서 한문, 현대서까지 다양한 영역을 아우르는 심은서예연구원전의 작품들을 강화미술관에서 만나보기를 바란다. 2020. 11. 20객원기자 신혜영 <전시 정보>심은서예연구원전- 서울전 -전시일시 : 2020년 11월 04일 (수) ~ 11월 10일 (화)전시장소 : 인사동 한국미술관 (3층 1관) - 강화전 -전시일시 : 2020년 11월 16일(월) ~ 11월 22일 (일)전시장소 : 강화미술관(강화문화원)

-

[Review]

글꼴의 링크 ‘전국시대 문자전’

지난 11월 17일(화)부터 22일(일)까지 아양아트센터에서 서예도서관협회 기획으로 ‘글꼴의 링크’전이 개최되었다. 전시장 전경본 전시는 성인들의 예술 활동이지만 장기적으로는 어린이청소년 중국고대사교육에 초점을 맞추고 있다. 독서와 서예 그리고 새김아트 전각을 활용한 예술창작활동은 잊고 있던 감수성을 일깨울 수 있다. 책읽기를 통해 이해한 내용을 붓으로 표현하고 칼로 되새기는 과정 속에서 감수성이 되살아나면 상대방을 바라보는 시각이 긍정적으로 변하고 남을 잘 이해할 수 있어 돈독한 관계를 형성할 수 있다. 또한 수많은 간접적 경험을 주는 독서와 신나는 문자표현놀이를 통해 감사하고 용서하는 마음으로 남과 비교 경쟁하지 않고 몰입할 수 있는 자신의 뚜렷한 목표를 세우게 된다. 행복은 나 혼자만 느끼는 기쁨이 아니다. 함께 더불어 지어나가는 것이 행복이라는 이치를 깨닫게 하는 것이 본 전시의 목적이다. 본 전시를 통해 물질만능의 사회에서 지역민들과 함께 삶의 질을 높이고 자아를 성찰할 수 있도록 하고 참신한 전시를 기획하여 서예 예술의 저변확대와 서예인들의 창작활동을 위하여 지역 사회와 서단의 발전과 문화혜택의 기회를 제공하고자 한다. 서예도서관협회 정기전시회의 주제는 중국 선진시기의 고대문자이다. 어려워 기피하는 것을 주제로 삼아 성취함으로서 주체성을 키우고 자존감을 높인다. 예술교육은 따라하는 데서 그쳐서는 안 된다. 스스로 체험하고 직접 만들어내 성취하는 과정 속에서 큰 가치를 발견하게 된다. 그 토대에 책과 서예가 있다. 서예도서관협회는 그 길을 열고자 한다. 서예도서관협회 정기전시회(전시명: 글꼴의 링크)는 매년 꾸준히 전시를 하고 있다. 2018년 초서전시, 2019년 갑골문전시에 이어 올해 제3회 정기전은 중국 전국시대 청동기에 주조되거나 새겨진 문자를 연구하고 고대 중국의 소외된 글꼴을 주제로 작품을 전시한다. 전국시대 청동기문자를 중원계, 남방계, 동방계, 북방계 권역으로 나누고 전국시대 각 권역에 해당되는 청동기문자를 나라별로 구분하여 5명이 작품을 제작했다. 임서 5작품, 창작 5작품을 제작하여 총 50여 점을 출품했다. 2020. 11. 25대구·경북 취재기자 민승준 <전시 정보>서예도서관협회 정기전시회글꼴의 링크 : 전국시대 문자전전시 기간 : 2020. 11. 17(화) ~ 11. 22(일)전시 장소 : 대구 아양아트센터(대구 동구 효동로2길 24 동구문화체육회관)참여 작가 :민승준, 박광모, 박헌걸, 채녕화, 한재식

-

[Review]

새김전각가협회 창립展

전시장 전경새김 전각회 협회전이 10월 26일부터 30일까지 대구 계명대학 극재미술관에서 열렸다. 새김전각가협회 창립전은 계명대에서 서예를 전공한 동문들이 새김과 서예의 대중화를 꿈꾸는 전시이다. 청재 민승준의 \'위진불식(爲進不息)\'은 청동기에 새겨진 중산국 글꼴을 칼로 쓰고 붓으로 새겼다. 태초의 예술행위는 새김에서 시작되었다. 전각의 칼맛을 붓맛으로, 서예의 붓맛을 칼맛으로 표현하는 길을 고민하고 있다. 흙글 한승찬의 \'엔지니어드\'는 20년 전 혁신적이던 청바지가 구닥다리가 된 모습을 새김과 찍음이란 방식으로 표현했다. 돌에 글씨나 문양을 새기고 찍는 행위를 회화적으로 표현하여 대중과의 소통을 시도했다. 소현 차민정의 \'각인의 숲\'은 안개 속 비림(碑林)을 모티브로 하여 단단하고 변치 않는 마음을 비석 위에 담았다. 원근법과 먹의 농담을 활용한 석인재 탁본으로 은은하고 몽환적 분위기의 회화적 느낌을 추구했다. 계명대 미술대학 서예과 동문들로 구성된 새김전각가협회는 전통 전각을 토대로 재료의 영역을 확장하여 새김예술이라는 새로운 세계를 보여주고자 한다. 서예과 동문들은 졸업 후 다방면에서 왕성하게 활동하고 있다. 폐과이후 함께할 수 있는 의미 있는 예술 활동을 도모해 왔고 이제 새김예술인 전각을 토대로 예술교육과 작품발표를 해 보자는 뜻에 동감하여 작은 발걸음을 내딛는다. 현재 한국의 전각예술은 전문 전각교육과 교재가 미흡하고 전각문화에 대한 올바른 인식이 자리 잡히지 않았으며 한글 전각의 재정립과 발전 또한 시급한 당면 과제이다. 이러한 문제들을 서예를 전공한 계명대 서예과 동문들이 머리를 맞대고 고민하고 풀어가면서 한국전각의 풍토를 아름답고 멋지게 꾸려 나간다면, 이보다 보람된 일은 없을 것이다. 우선 한국의 전각과 전각예술의 문제점들을 정확히 직시하고 공감하여 그 해답들을 찾고 올바른 대안들을 제시하는 것이 새김전각가협회의 첫걸음이라 생각된다. 대학에서 배운 훌륭한 전통의 전각을 기반으로 방촌의 한계를 벗어나고 재료의 영역도 확대하며 새로운 시각과 시도로 새김질을 표현해 낸다면 대중과 호흡할 수 있는 올바른 전각문화와 새김예술로 거듭날 수 있으리라 믿는다. 2020. 11. 25대구·경북 취재기자 민승준 <전시 정보>새김전각가협회 창립전전시 기간 : 2020. 10. 26(월) ~ 10. 30(금)전시 장소 : 대구 계명대학교 극재미술관참여 작가 :김동훈, 김이중, 김정민, 김태완, 김현미민승준, 윤영미, 장인정, 차민정, 한승찬

-

[News]

학정 이돈흥 선생 은관문화훈장 수훈

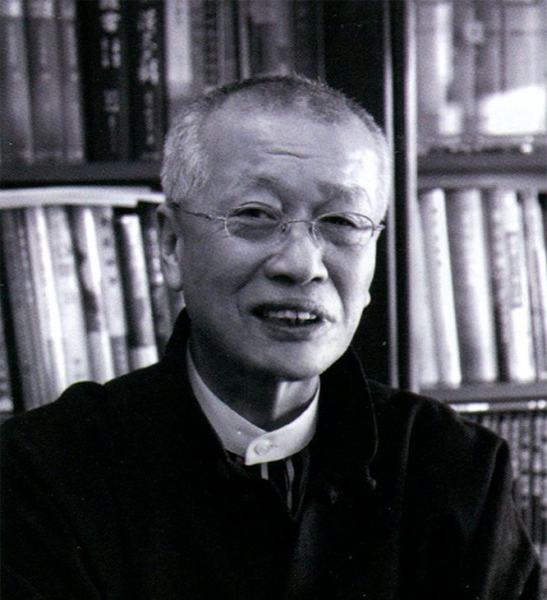

2020년 1월 15일 별세한 故 학정 이돈흥 선생이 은관문화훈장을 수상하였다. 故 학정 이돈흥 선생문화체육관광부는 10월 18일 은관 문화훈장 수훈자 열여덟 명과 대한민국 문화예술상 수상자 다섯 명, 오늘의 젊은 예술가상 수상자 여덟 명 등 서른 한 명을 선정해 발표했다. 시상식은 10월 19일 오후 2시 국립중앙2020년 1월 15일 별세한 故 학정 이돈흥 선생이 은관문화훈장을 수상했다. 은관 문화훈장을 수훈한 故 학정 이돈흥 선생은 담양 출신으로 전통 동국진체를 기반으로 ‘학정체’를 완성하고, 일평생 한국 서예계에 큰 영향을 끼치며 서예 발전에 힘썼다. 문화체육부는 학정 이돈흥 선생이 1975년부터 마흔세 차례 서예 전시회에 참여하고 국제서예가협회를 창립해 국제학술행사를 여는 등 후학 양성과 서예 예술 발전에 기여한 공로를 인정하여 은관문화훈장을 추서하였다.2020. 11. 25글씨21 편집실

-

[Review]

2020 대구서예오늘展

전시장 전경(사)한국서예협회 대구광역시지회는 대구의 중진 서예작가들의 작품세계를 엿볼 수 있는 \'대구서예오늘전\'을 11월 24일(화)부터 11월 29일(일)까지 대구문화예술회관 6~10전시실에서 갖는다. \'대구서예오늘전\'은 소속단체를 불문하고 \'탁필자생\'(托筆自生)하며 대구에서 30년 이상 면면히 서예 세계를 열어가는 전업작가 및 출향작가 12명을 선정해 그들의 작품 70여 점을 선보인다. \'대구서예오늘전\'에 참가하는 작가는 김건표, 김성근, 김시형, 김진규, 리홍재, 석용진, 손창락, 송현수, 이원동, 이종호, 이종훈, 정성석이다. 석용진 · a vague promiss · 100x70cm정성석 · 그대를 품고 · 100x55cm이종훈 · 梅花塢坐月 · 200x70cmx3송현수 · 舒嘯 · 30x110cm<대구서예오늘전>은 한국서예협회 대구광역지회의 특별기획전으로 현대 대구서예의 근간을 이루는 중진작가들의 작품세계를 펼쳐 보이는 전시이다. 이종호 지회장은 \"이번 전시회가 이 시대 서예의 흐름을 보여주고 있다고 생각한다. 대구에서 30년 이상 꾸준히 자신의 세계를 열어가는 전업작가와 출향작가들을 선정했으나 함께하지 못한 작가들과 초청을 고사한 작가들도 있어 아쉽다\"며 \"대구서단에서 활발히 활동하고 있는 중견작가들 작품을 통해 대구가 세계적인 문화도시로 나갈 수 있게 함과 동시에 시민들과 함께 문화적 자긍심을 높일 수 있기를 기대한다\"고 밝혔다 이종호 · 尋雍尊師隱居 · 140x140cm 손창락 · 蘇東坡 赤壁懷古 · 240x53cmx2김진규 · 詠菊詩三首 · 70x140cm김성근 · 無想 · 40x30cm한국서예협회 대구광역시지회는 2016년부터 2년마다 참신한 특별기획전을 펼치고 있다. 2016년 원로작가들의 서예관과 인생을 재조명한 \'붓길인생\'展을 시작으로 2018년 미래서예공연전 \'가가호호\'展을 열어 대구의 신진작가들의 작품과 함께 서예공연을 펼치기도 했다. 앞으로 한국서예협회 대구광역시지회는 또한 2022년엔 대구에서 활동하는 여류작가들을 조명하는 전시와 2024년 영남 전체를 아우르는 대형 전시도 기획하고 있다. 2020. 11. 27대구·경북 취재기자 민승준 <전시 정보>한국서예협회 대구광역시지회 특별기획 Ⅲ2020 대구서예오늘전전시기간 : 2020년 11월 24일(화) ~ 11월 29일(일)전시장소 : 대구문화예술회관 6~10전시실참여작가 :김건표, 김성근, 김시형, 김진규, 리홍재, 석용진송현수, 손창락, 이원동, 이종호, 이종훈, 정성석주최 : (사)한국서예협회 대구광역시지회후원 : 대구광역시

-

[News]

<2020년 우현상> 수상자로 정현숙 교수, 이원규 소설가 선정

정현숙 원광대학교 서예문화연구소 연구교수2020년 우현상 수상자로 정현숙 원광대학교 서예문화연구소 연구교수와 이원규 소설가가 선정됐다. 25일 인천문화재단 우현상위원회(위원장 김학준 전 인천대학교 총장)는 2020년 우현학술상 수상자로 정현숙교수, 우현예술상 수상자로 이원규 소설가를 선정했다고 발표했다. 우현상위원회는 정현숙 교수는 저서 \'삼국시대의 서예\'에서 삼국시대의 금석문 및 목간 자료를 집대성한 후 고구려, 신라, 백제의 서예를 분석하여 각각의 특징을 도출해낸 매우 괄목할만한 성과를 거뒀다고 선정 이유를 밝혔다. 또, 이원규 소설가에 대해서는 소설 \'민족혁명가 김원봉\'이 한국 전기문학에서 근래 최고 수준의 성취를 보여줌으로써 인천시 문화 발전에 크게 기여했다고 선정 사유를 밝혔다. 우현상은 인천이 낳은 한국 최초의 미학자이자 미술사학자인 우현 고유섭(又玄 高裕燮) 선생의 학문적 업적을 기리고, 우현 선생의 정신을 창조적으로 계승하기 위하여 인천문화재단이 제정해 수여하는 상이다. 시상 부문은 학술상과 예술상 2개 부문이며 각각 1,000만원의 상금이 지급된다. 시상식은 오는 12월 8일 중구 신포동 한국근대문학관에서 열린다. 2020. 11. 27자료제공 : 인천in 시민의 손으로 만드는 인터넷신문(http://www.incheonin.com)

-

[Critique]

一葉輕舟의 생명여정

<청곡 김춘자展> 전시장 전경一葉輕舟의 생명여정 김응학 (성균관대 교수, 한국동양예술학회 회장) “예술은 도(道)에 형상과 생명을 부여하고,도(道)는 예술에 깊이와 영혼을 심어준다.” 들녘에는 저마다 피는 꽃이 있듯, 서예가도 나름대로 예술의 생명을 여백 속에 틔운다. 올해는 코로나19의 영향으로 사람들의 일상을 완전히 바꾸어 놓았다. 이러한 상황에서 작가들은 개인전을 열기가 쉽지 않다. 하지만 단풍시절을 맞이하여 낯선 경치를 찾아 여행을 떠나는 것도 좋지만, 새로운 시선으로 전시장을 찾는 것도 답답함을 해소하는 하나의 방편이 될 수 있다. 청곡 김춘자 박사(이하: 청곡)는 삶의 목표가 또렷하여 3년마다 개인전을 갖는다. 이번 전시는 다섯 번째의 개인전이 된다. 작품은 주로 초서이고 몇 점의 전서도 있다. 청곡은 작품의 문구부터 고민한 흔적이 보인다. 청곡은 오체를 잘 구사하는 작가이다. 특히, 초서는 장욱, 소동파, 미불, 황산곡, 왕탁, 우우임 등의 서체를 즐겨 공부하였다. 또한, 청곡은 성균관대학교 유학과에서 동양미학을 전공하면서 박사학위(논문:「員橋 李匡師 書藝美學의 陽明心學的 硏究」, 2011년)를 획득한 바 있다. 그 동안 필자가 느낀 청곡의 삶은 속도가 아니라 방향이었다. 이번에 전시된 작품은 소박한 생명의 은유적 표현들이다. 그것은 형식적 화해가 아니라 생명의 조화이다. 작가는 자신의 느낌을 전서와 초서의 생명선으로 표현하면서, 모든 생명의 소중함과 움직임을 상징하여, 감상자들로 하여금 행복을 전하고자 한다. 작품을 감상하다보면 청곡의 예술관과 인생관을 읽을 수 있다. 청곡 김춘자 · 陋室銘 一則 · 64x70cm자연의 부호ㆍ초서의 생명 처음 인류는 문자가 없었기 때문에, 토템부호가 문자로 전환되고, 문자는 다시 서예로 탄생되었다. 한자의 탄생에는 결승설(結繩說), 팔괘설(八卦說), 서계설(書契說) 등이 있지만, 전시작품 중에는 흥미롭게 나씨족의 동파(東巴)문자도 보인다. 동파문은 그림문자에서 상형문자로 넘어가는 독특한 문자이다. 그것은 사물의 형태나 특징을 부각시켰을 뿐만 아니라, 화려한 색채를 사용한 문자이다. 이러한 문자들은 예술적으로 표현할 때, 반복되지 않는 생명의 한 획에 지나지 않는다. 문자는 자연을 모사하여 부호로써 창조한 것이고, 서예는 그 문자에 생명의 옷을 입혀 표현된 것이다. 예술은 정신의 문제를 떠나서 그 가치를 논할 수 없다. 예술은 마음의 표현이므로, 어떠한 마음을 갖는다는 것은 예술가로서 대단히 중요하다. 서예를 서구회화와 비교하면, ‘생명의 추상’과 ‘기하학적 추상’, ‘물질의 생명화’와 ‘생명의 물질화’ 등으로 구별할 수 있다. 따라서 동ㆍ서양의 우주관ㆍ인생관ㆍ미학관이 서로 다르게 출발하고 있음을 보여준다. 초서의 필획은 어느 서체보다도 풍부한 생명감을 잘 표현할 수 있다. 이러한 점에서 종백화가 말한, “예술은 도(道)에 형상과 생명을 부여하였지만, 도(道)는 예술에 깊이와 영혼을 심어주었다.”는 점과 통한다. 그러므로 안목 있는 감상자들은 작품 속에서 생명의 기운을 함께 보는데, 청곡의 이번 개인전에서 잘 감상할 수 있다고 본다. 청곡 김춘자 · 杜牧 詩 2首 · 70x135cm대자연의 역동적 생명들... 청곡의 초서는 필묵의 흔적만을 의미하는 것이 아니다. 그것은 대자연의 생의(生意)를 투영해낸 것이다. 역대 명가들은 한결같이 대자연의 역동적인 생명의 모습을 스승으로 삼았다. 예를 들면, 왕희지는 물 위에서 거위가 목을 돌리고 노니는 모습을 보고 사전법(使轉法)을 깨달았고, 장욱은 공주와 짐꾼, 북소리, 공손대낭이 칼춤을 추는 것을 보고 그 정신을 얻었다고 한다. 회소는 기이한 많은 산봉우리에 여름날의 구름이 지나는 것을 보고 이를 스승으로 삼으면서, 그 통쾌함은 마치 나는 새가 숲을 벗어나고 놀란 뱀이 풀숲으로 들어가는 것 같았다고 회상하였다. 특히, 그는 여름날 구름이 바람 따라 변하는 모습에서 초서의 장법을 깨달았다고 한다. 황산곡은 노젓는 것을 관찰하면서 조화로운 리듬감을 포착하여 필법을 얻었다고 한다. 청곡 김춘자 · 漁歌子 · 35x120cm 이 밖에, 문여가는 길에서 뱀들이 싸우는 것을 보고 그 묘를 얻었고, 뇌태간(雷太简)은 강물소리를 들으며 깨달았다고 한다. 선우추(鮮于樞)는 진흙길에서 수레 끄는 모습을 보고 필법을 얻었다고 전하는데, 이러한 은유적 표현들은 모두 대자연의 생명과 서예의 관계를 묘사한 것이다. 여백 속에 전개된 묵적들은 때로는 정지된 것처럼 보이지만, 그 속에서 생동하는 의취(意趣)를 볼 수 있어야 한다. 따라서 옹방강은 ‘세상에는 초서가 아닌 것이 없다’고 하였다. 이러한 심미적 관점은 만상의 생동적인 모습과 작가 스스로의 체득이 함께 있어야 한다. 자연만물의 형태미와 동태미의 묘태(妙態)는 초서가 아닌 것이 없으므로, 서예가들에게는 법첩이 되었고, 무언종사(無言宗師)가 되었으며, 운필의 자양분이 되었다. 청곡 김춘자 · 福 · 35x70cm초서의 생명화 과정 청곡의 작품은 간결하면서 생동하고, 담담한 가운데 마음과 글씨, 그리고 만상이 먹빛으로 출렁인다. 먹빛은 사람의 마음을 소란스럽게 하는 것이 아니라, 무한한 깊이와 모든 움직임을 가슴에 품은 고요함이다. 이러한 점은 청곡의 종교적 갈망이기도 하다. 청곡의 운필은 사물에 비춰진 생명을 중시한 것으로 보인다. 그렇다면, 청곡은 어떻게 여백이라는 공간을 생명감으로 전환할 수 있었을까? 그것은 바로 초서이다. 청곡은 초서로써 문자의 공간적 규범을 풀어헤치고, 필획을 긋는 시간적 순서로 생명화 하였다. 초서의 생명화 과정은 필순이나 먹물을 묻히는 간격을 통해 변화를 주었고, 연속적인 움직임과 변화를 통하여 생명감을 강화시켰다. 필획들은 고요함에서 움직임으로, 단절에서 연속으로, 넓어졌다가 다시 협소해지고, 성글었다가 다시 조밀해져, 앞뒤 글자의 생명을 서로 연결시키면서 자연스럽게 표출하였다. 본래, 초서의 변천사는 예서의 특징을 지닌 장초(章草)에서, 해서에 가까운 금초(今草)로 변하였다가, 다시 앞뒤 글자들의 생명력이 서로 자유분방하게 연결되면서 광초(狂草)로 변모하였다. 청곡 김춘자 · 震默大師 頌 · 70x70cm 양(梁) 소연(蕭衍)은 『초서상(草書狀)』에서, 초서를 다음과 같이 묘사하였다. “빠르기는 뱀에 놀라 길을 잃은 것 같고, 더디기는 강에서 이리저리 헤매는 것 같다. 느긋하기는 까치걸음이요, 후려치기는 꿩이 부리로 쪼는 듯하다. 점은 토끼가 뛰어오르는 것 같으면서, 홀연히 머무르다 갑자기 당기고 마음가는대로 행동한다. 굵기도 하고 가늘기도 하며, 자태는 자유롭고 움직임은 기발하다. 구름은 모였다가 비는 흩어지며 바람이 휘몰아치고 번개가 내달린다. 그 이루어짐은 거칠면서 근육이 있는 듯, 주렁주렁 매달린 포도나 칡덩굴이 얽혀진 듯, 연못의 교룡이 서로 칭칭 감은 듯, 산에 사는 곰들이 서로 다투는 듯하다. 마치 날개를 펼치면서 날지 않고, 달리려 하면서도 도리어 멈추는 듯하여, 그 형상은 구름 덮인 산속의 옥과 같고, 은하수의 무수한 별과 같다.(疾若驚蛇之失道, 遲若淥水之徘徊. 緩則鴉行, 急則鵲厲, 抽如雉啄, 點如兔擲. 乍駐乍引, 任意所爲. 或粗或細, 隨態運奇, 雲集水散, 風回電馳. 及其成也, 粗而有筋, 似蒲葡之蔓延, 女蘿之繁縈, 澤蛟之相絞, 山熊之對爭. 若舉翅而不飛, 欲走而還停, 狀雲山之有玄玉, 河漢之有列星)” 이러한 표정들은 자연 속에서 변화하는 생명을 초서의 생명감으로 비유한 것이다. 청곡의 초서 역시 공간적 특징이 약화되면서 생명의 특징이 강화되어 있다. 필획의 수평선은 때로는 안정감이 있고, 변화하는 곡선은 조화로움이 있다. 하지만 불규칙적적으로 방향이 전환되고 꺾이는 획에서는 긴장감이 감돈다. 이러한 점획들은 모두 변화하는 생명의 느낌을 준다. 청곡의 초서에서 느끼는 점은 순환왕복하면서 변화하는 생명감이다. 그 생명감은 그저 일차원적으로 쭉 뻗어나가는 시간관념보다 훨씬 자유롭다. 따라서 청곡은 생명의 시선으로 만물을 바라본 듯, 만물의 형상들을 생명의 리듬으로 표현하고 있다. 청곡 김춘자 · 飛 · 34x39cm 전시작품은 40점으로 초서가 대부분이다. 일견(一見)하면, <日光照四方>, <新年>, <同舟>와 부채에 쓴 <月色明大地>는 흥미롭게도 동파문을 생명화 하였다. <飛>는 먹빛이 맑고 담백하여 작품내용과 잘 어울려 금방이라도 날아오를 듯하다. 금문의 <程顥 詩>와 갑골문의 <福>은 회화적 느낌을 주고 있지만, 회화에서 느끼지 못하는 필력이 돋보인다. <和>는 필획이 튼튼하면서도 여백과 잘 어울리고, <張維 詩>는 초서로서 유일하게 횡폭으로 완성되었다. 본래, 초서는 물 흐르듯 아래로 써내려가는 것이 일반적이지만, 이 작품의 경우에는 횡폭으로 구성하였음에도 그 느낌이 좋다. <柳夢寅 詩>는 광초의 붓 맛을 제대로 느끼게 해준다. <古柏行>은 5폭을 연결한 대작으로, 점획들은 넓게 느껴지는 여백이지만 서로 조화롭게 출렁이고 있다. 청곡 김춘자 · 謝靈運 詩句 · 35x127cm생명의 이상ㆍ미의 이상 서예가들은 모두 자신의 이상이 있다. 그것은 청곡작가도 예외가 아니다. 서예는 하나의 기교에 불과한 것 같지만, 그것은 오히려 자신의 풍부한 예술경계, 인생경계, 도덕경계를 투사할 수 있다. 담장 밑의 풀이나 작은 꽃 한 송이, 자연의 모든 동작들은 끝없는 생의(生意)를 포함하지 않은 것이 없다. 따라서 서예도 무한한 생의(生意), 생취(生趣)를 표현하여야 이상적인 작품이 된다. 초서의 핵심은 생명정신에서 기원한다. 초서는 모든 서체 중 가장 자유분방하면서도 생동감 있게 표현할 수 있다. 하지만, 때로는 마음을 고요히 가라앉히고, 생명의 이상, 미의 이상과 관련하여 새롭게 사고하여야, 개성 있는 생명의 흔적이 드러날 수 있다. 청곡의 초서는 그저 아침에 피어나는 화려한 꽃이 아닌, 비바람이 몰아친 뒤의 무지개와 같은 아름다움이 있다. 결국, 예술의 경지는 담백한 작품을 요구하는데, 그것은 규범 속의 자유요, 가지런함 속의 변화이며, 법고 이후의 창신 속에서 나온다. 따라서 공자가 말한 ‘종심소욕불유구(從心所欲不踰矩)’의 경지이다. 이러한 점은 청곡작가가 지향하고자하는 서예의 묘처이다. 모든 서체 중에서, 초서는 곡선의 특징을 가장 잘 드러낼 수 있지만, 광초는 생명정신을 가장 잘 체현할 수 있다. 초서는 점획으로 생명을 전하므로 점획은 초서의 정수가 된다. 이와 관련하여 손과정은 말하길, “해서는 점획으로 형질을 삼고 사전(使轉)으로 성정을 삼으며, 초서는 점획으로 성정을 삼고 사전(使轉)으로 형질을 삼는다.(眞以點畫爲形質 使轉爲情性, 草以點畫爲情性 使轉爲形質.)”고 하였다. 여기서 초서의 생명성은 점획이 형질보다 중요하다는 점을 알 수 있다. 간략함을 특징으로 하는 초서는 노장미학의 근본정신인 덜어냄을 상징한 것이다. 초서는 점획의 리듬과 묵색의 변화 속에서 정감을 적화(迹化)하고 여백을 생명화 한다. 초서는 사의성(寫意性)이 활발하여 일기(一氣)로 완성될 때, 그 변화는 풍부하고 자유분방하다. 하지만, 소식은 “글씨란, 본래 아름다움에 뜻이 없어야 아름답다.(書初無意於佳乃佳耳)”고 말한다. 그것은 붓질을 제멋대로 하는 것이 아니라, 자연미를 추구해야 한다는 뜻이 담겨있다. 청곡 김춘자 · 日光照四方 · 50x160cm 서예행위는 자신의 삶을 되돌아보는 수양적 의미도 있지만, 유한을 무한화 시키고자하는 이상도 있다. 서예를 즐긴다는 것은 인생의 경지를 한 단계 끌어올리는 예술행위이다. 따라서 동양미학에서 예술은 도(道)와 통하기 때문에, 눈으로 봄에 도(道)가 바로 거기에 있는 것이다. 이러한 점은 청곡의 예술정신이 여백 속에 깃들어가는 비밀이기도하다. 『논어』에서는, “아는 것은 좋아하는 것만 못하고, 좋아하는 것은, 즐기는 것만 못하다.”는 글이 나온다. 이러한 즐거움은 청곡작가에게 꼭 어울리는 말이다. 필자는 서예를 즐기는 청곡의 삶을 보면서, 하나의 별이 지상에 내려와서 여백을 즐기는 행복한 서예가라는 생각이 든다. 그것은 어찌 보면, 일엽경주(一葉輕舟)를 타고 무릉도원으로 향하는 생명의 여정일지 모른다. 개인전을 진심으로 축하드린다. 경자년 가을날자심루(自心樓)에서 쓰다.

-

[News]

목인 전종주 한시집 <적진방시초Ⅰ> 출간

목인 전종주 선생이 쓴 한시집 『적진방시초Ⅰ』가 출간되었다. 저자인 목인 전종주 선생은 1951년 전남 여수에서 출생하여, 유년시절부터 조부의 영향으로 ‘사자소학’과 ‘추구’ 같은 고전을 배우며 성장했다. 중학교 때는 사군자를 배웠으며, 고등학교 때부터는 벽강(碧岡) 김호(金灝) 선생에게 글씨와 시문(詩文)을 배웠다. 『적진방시초Ⅰ』의 목차는 총 다섯 장으로 구성되어 있다. 1장은 “木偶之夢(목우지몽)”으로, 자적(自適), 술회(述懷), 구도(求道)에 관한 내용을 담고 있다. 2장은 “渔舟唱晩(어주창만)”으로, 사경(寫景), 영물(詠物)을 담고 있다. 3장 “憶故人(억고인)”은 제(題), 증(贈), 만(輓)에 관한 내용을 담고 있다. 4장 “筆墨所懷(필묵소회)”는 붓과 먹으로 마음속에 품고 있는 회포를 풀어낸 글을 담고 있다. 마지막으로 5장 “喝(할)”은 세태에 대한 외침을 담고 있다. 저자인 목인 전종주는 이 시집이 ‘그저 놀고, 먹고 자는 일 외에 만리를 유람하거나, 인적 없는 세상 밖을 돌아다니다가 얻은 시어로 압운을 하고, ‘필묵유희(筆墨遊戱)로 자적(自適)하면서 바라본 세상의 느낌을 기록으로 남긴 감성의 파편들’이라고 말한다. 『적진방시초Ⅰ』는 칠순 평생 동안 시(時), 서(書), 화(畵)와 함께한 목인 전종주 선생의 배움과 가치관을 엿볼 수 있는 한시집이다. 2020. 12. 03글씨21 편집실 『적진방시초Ⅰ』저자 : 목인 전종주출판사 : 북코리아출간일 : 2020. 10. 15가격 : 25,000원

-

[Review]

2020 제3회 청주문화원 서각·전각기획전 <문자새김展>

청주에서 활동하는 전각, 서각 분야의 12명 작가의 작품전이 12월 3일(목)부터 12월 9일(수)까지 청주예술의전당 소2전시실에서 열린다. 새김작업의 문장은 주로 독립운동가의 어록을 주제로 삼았다. 강전섭 청주문화원장은 “청주는 현존하는 세계최고의 금속활자 직지를 만들어낸 고장”이라며 본 전시가 청주지역의 정체성을 살릴 수 있는 청주의 특별한 문화예술로 자리매김 하길 기대한다고 전했다. 아울러 전각과, 서각예술의 아름다움을 본 전시로 인해 청주시민들의 관심이 집중되길 기대해 본다. 참여 작가는 아래와 같다. 권지민, 김종칠, 김재천, 맹창균, 박권순, 송수영, 이동원, 이희영, 최재영, 하광태, 한지혜 2020. 12. 03글씨21 편집실 <전시 정보>2020 제3회 청주문화원 서각·전각기획전\'문자새김展\'전시기간 : 2020. 12. 3(목) ~ 12. 9(수)전시장소 : 청주예술의전당 소2전시실