|

齊白石 전시장의 잘못 찍힌 印章들

박철승(서예전각인) 불과 1년 5개월 만에 한 사람을 위한 두 차례의 전시회가 열렸다. 그것도 국내 서예계에서는 대관이 하늘의 별 따기라고 아우성치는 예술의전당 서예박물관에서 말이다. 2회 전시 기간이 모두 두 달씩을 넘겼으니, 가히 세계적인 작가라고 쉽게 짐작할 수 있으리라. 서화에 조금이라도 관심이 있으면 누구나 알 수 있는 치바이스(齊白石, 1864~1957)의 서울전 이야기이다.

그런데, 시작도 하기 전 왠지 낯선 것 하나가 있다. 치바이스라는 이름이다. 서예를 시작하면서 지금까지 여러 자료를 통해 접한 이 대가(大家)의 명성은 제백석이라는 우리 한자음으로 발음해야 더 걸맞게 다가오는 거 같다. ‘오창석(吳昌碩, 1844~1927)과 제백석’이라고 해야 중국의 현대 서화를 연 대칭점의 그 위상이 충분히 느껴지는 것은 나만의 예단은 아닐 것이다.

그런 어마어마한 전시회이니 서화와 전각에 빠져 사는 사람들은 너나없이 기쁜 마음으로 전시장을 찾았고, 안복(眼福)을 누렸을 것이 분명하다. 나도 마찬가지였다. 그런데 두 번의 전시작들 속에 이상한 작품들이 각각 1점씩이 있었다. 나는 작품을 관람할 때 찍힌 인장을 세심히 살피는 편이다. 글씨나 그림이야 도록을 통해 다시 볼 수 있지만, 인영(印影)은 그렇지를 못하니 휴대폰 카메라로 확대 촬영까지 해두곤 한다.

제백석(齊白石), <안득자손보지(安得子孫寶之)>, 1933년

2017년 제백석의 전시 작품도 그렇게 보다가 인장의 위아래가 바뀌어 잘못 찍힌 작품이 눈에 띄었다. 며칠 뒤에 모바일 매체인 글씨21에 성인근 편집주간이 쓴 ‘변관유감(邊款有感)’이라는 글을 읽었는데, 제백석의 <安得子孫寶之> 전각 작품을 소개했다. 오른쪽부터 새길 수 있게 인고(印稿)를 올려야 하는데, 잘못해서 왼쪽부터 올려 새겼다. 그 이유가 측실(側室)에 대한 병 걱정 때문이며, 바로잡아 다시 새길 생각은 없노라고 측관(側款)에 밝혔다. 작가의 자존심이 이 정도인데, 한 작품을 완성하고 곁들인 날인(捺印)이 아차 잘못해 위아래가 바뀐 실수 정도야 대수롭지 않다고 나도 함께 공감하면서 그때는 그냥 넘겨 버렸었다. 그런데 2018년 전시작에서도 인장이 잘못 찍힌 작품이 눈에 들어왔다. 이번에는 제백석 본인의 작품이 아니고 조각가 우웨이산(吳爲山, 1962~현재)이 제백석을 그리고 관지(款識)를 썼는데, 거기에 찍은 인장이 위아래가 바뀐 것이었다. 집에 와서 도록을 한참 쳐다봤고, 2017년 도록까지 다시 꺼내어 보면서는 두 작품과 관계되는 여러 의문들이 꼬리를 물었다. 전각이 ‘조충소기(彫蟲所技)’ 하찮은 것이라고 하지만, 그래도 방촌(方寸)에 우주를 경영한다고 하지를 않나? 그냥 지나칠 수가 없었다. 몇 날을 답을 찾아 여러 자료들 속을 헤매었다. 물론 잘못 찍힌 두 작품의 인영은 내 휴대폰에 선명하게 저장되어 있었다.

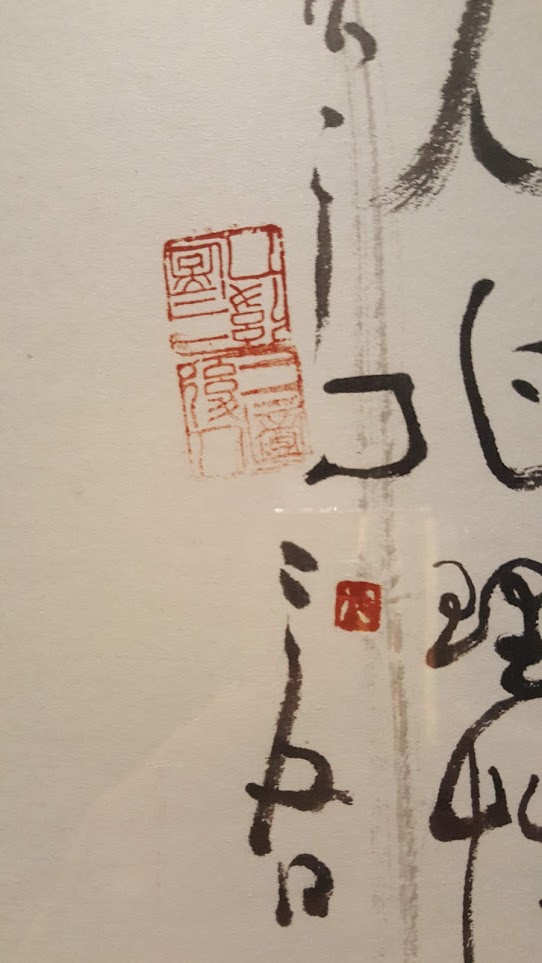

우웨이산(吳爲山), <화가 치바이스> 낙관 부분, 2012년 조소에 사의(寫意) 정신을 끌어들인 우웨이산이 예술 정신의 본보기로 삼는다는 제백석에 대한 존경과 찬사를 쓰고, 그 옆에 위아래로 바짝 붙여 찍은 두 개의 인영이 보인다. 위의 것이 먼저 찍은 것이다. 그런데 실수로 위아래를 바꾸어서 잘못 찍었다. 얼마나 황당했을까? 우웨이산도 찍으면서 아차 싶었나 보다. 당시의 불안한 심정이 누른 각도와 인주의 흔적에 그대로 남아 있다. 바로 아래에 잇대어서 올바르게 찍기는 했는데, 흔들리고 희미해져버린 붉은색은 당시의 난감함을 고스란히 전해주는 듯하다. 실수를 인정하고 바로 정정한 셈이다. <二適後人>이라는 인문의 내용도 궁금했다. ‘후인(後人)’이야 알겠는데, ‘이적(二適)’은 또 뭘까? 우웨이산과 관련한 인터넷 자료를 뒤졌다. 고이적(高二適, 1903~1977)이었다. 그는 1960년대 곽말약(郭沫若, 1892~1978)과 난정서(蘭亭敍)의 진위에 대해 논변을 벌였던 것으로 유명한 학자형 서예가이다. 우웨이산은 그의 후손인 것이다.

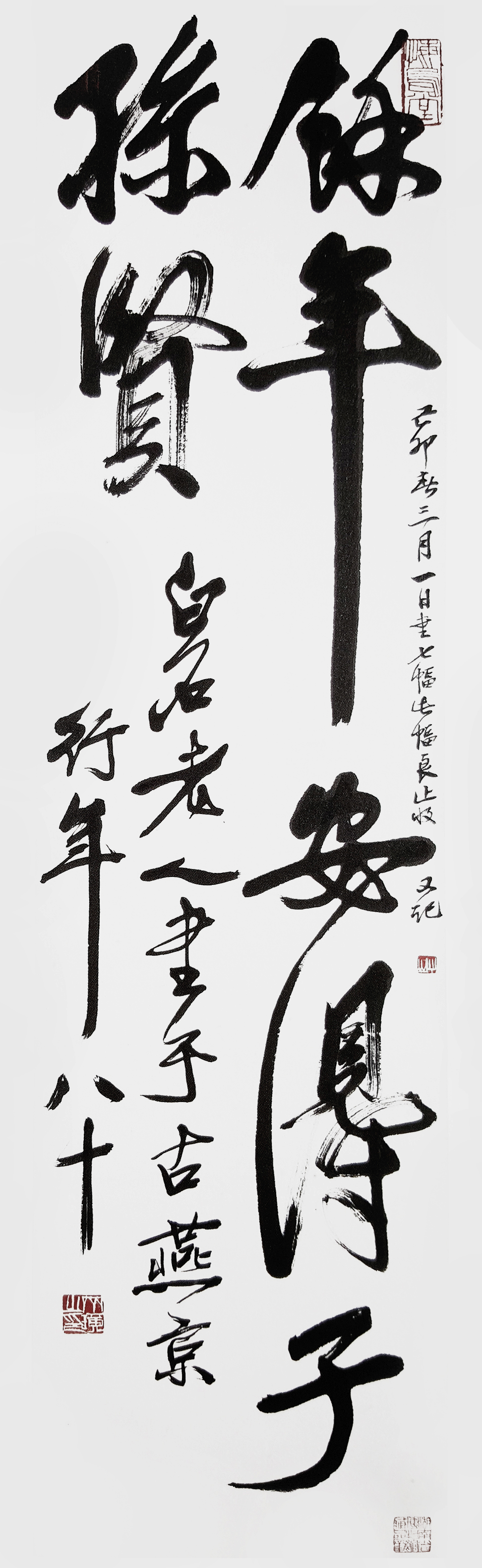

제백석(齊白石), <여년안득자손현(餘年安得子孫賢)>, 1940년 2017년 제백석의 전시 도록에 실린 글씨 작품이다. 반절지 크기에 행서(行書)로 본문 두 줄을 썼는데 ‘得’을 고자(古字)로 고른 것 말고는 평범한 자형(字形)을 택해 붓에 먹을 두 번 정도 찍어 자연스럽게 본문을 써 내렸다. 이어서 두 줄로 관지(款識)를 적었는데 본문에 비해 약간 크다는 느낌이 든다. 전체적으로는 편안하게 붓을 놀려 부드러운 듯 굳센 힘이 느껴지며 먹의 윤갈(潤渴)이 글자 사이에서 밀고 당기는 듯 여유로운 긴장이 이어지는데, 끝까지 오면 세 군데 내려 긋는 획과 ‘安’에서 ‘得’으로 이어지는 왼쪽 긴 획에서 애절하게 긴 여운이 느껴진다. 오른쪽 한 줄의 관지는 좁은 공간에 끼워 넣은 듯 왼쪽에 비해 많이 작고 딱딱해 어색하며, 나중에 썼다는 느낌이 금방 들어온다. 이런 검은색 글씨들 사이에 붉은색 인장이 4개가 찍혀 있다. 이 중에 하나가 위아래가 바뀐 채 날인되었다. 어느 것인지 전체 화면에서는 잘 보이지도 않는다.

본 작품 부분은 ‘餘年安得子孫賢’(늙어서 어찌해야 자손들을 어질고 착하게 할 수 있을까?) 이라는 본문에, ‘白石老人書于古燕京 行年八十’(백석 노인이 옛 연경에서 썼고 나이 팔십이다.)의 관지가 붙어 있다. 본문에는 팔십 먹은 늙은 아버지의 자식 사랑이 담겨 있다. 이 즈음 제백석에게는 어린 자식들이 연달아 있었고, 1938년에는 일곱 번째 막내아들 량모(良末)가 태어나면서 4살 밖에 안 된 육남(六男) 량녠(良年)은 죽기도 하였다. 장성한 자식들이 낳은 손주들도 계속 태어나고 있었다. 당시 이런 제백석의 가정사를 감안하고 보면 위 작품은 더욱 짠하게 읽힌다. 그 나이에 참 대단해 하는 감탄은 사라지고, 늘그막까지 어린 자식과 손주들이 착하게 잘 자라주기를 걱정해야 하는 나이 든 아버지, 아니 할아버지의 좌절과 기대가 교차되어 가슴이 아려진다. 제백석은 아들 여섯에, 딸 여섯을 낳았다고 『백석노인자술(白石老人自述)』에서 밝혔는데, 여기에는 대만으로 건너간 딸 량리엔(良憐)은 이름조차 밝히지를 않았다. 둘째 부인인 후바오주(胡寶珠, 1902~1943)는 마흔두 살에 딸을 난산하다 세상을 떠났고, 그 딸 또한 태어나자마자 죽은 것으로 알려져 있다.

오른쪽 추기(追記)에는 ‘己卯春三月一日書七幅 此幅良止收又記’(기묘년 봄 3월 1일에 일곱 폭을 썼는데, 이 폭은 양지가 수장해서 또 기록한다.)라고 적었다. 제백석은 말년에 자신의 작품들에 많은 관지를 덧대어서 작품에 대한 추가 정보를 상세하게 제공했는데, 이옹(李邕, 674~746)의 녹산사비(麓山寺碑)에서 느낄 수 있는 각이 지고 마른 듯 딱딱한 필체가 거의 대부분이다. 제백석은 나이를 관지에 많이 적었다. 그는 1864년 1월 1일에 태어났다. 이것은 양력이고, 음력으로는 1863년 11월 22일이다. 그래서 태어난 해가 2살이 된다. 그렇다면 80세는 원래 1942년이다. 그런데 75세 되던 1937년에 액땜을 위한 점쟁이의 점괘를 받아들여 두 살을 올려 77세로 작품에 서명을 하기 시작했다. 그러면 위 작품을 쓴 80세는 1940년(임오)이다. 기묘년(1939)과 맞지 않는다. 나이 탓일까? 본인이 기억의 오락가락을 스스로 드러내고 있다. 처음 이 문구로 7장을 썼고, 그중 한 장을 딸 치량즈(齊良止, 1931년 생)가 소장하고 있어 나중에 또 적었다 했으니, 제백석의 나이 아흔 가까이 되지 않았을까? 량즈는 다른 형제 다섯과 함께 아버지를 이어받아 화가의 길을 걸어 소위 ‘제파(齊派)’ 형성에 큰 역할을 하였다.

이 작품에는 4개의 인장이 찍혀 있다. 두인(頭印)으로 <悔烏堂>이라는 주문(朱文) 당호인(堂號印)을, 본문 관지 밑에 정방형의 백문(白文) 성명인인 <齊璜之印>을 찍었다. 오른쪽 추기 밑에 음각(陰刻)의 별호인(別號印) <齊大>가, 오른쪽 맨 아래에는 양각(陽刻)의 <湖南省博物館藏品章>이라는 수장인(收藏印)이 찍혀 있다. 4개 중에 잘못 찍힌 것은 <제대(齊大)>인데, ‘제대비우(齊大非耦)’에서 따온 것으로 제백석이 본가 소생의 장남이며 ‘순(純)’자 항렬의 맏이이기에 지은 별호(別號)이다.

제백석(齊白石), <여년안득자손현(餘年安得子孫賢)> 낙관 부분, 1940년 ‘제대비우(齊大非耦)’라는 고사 성어는 춘추 좌씨전에 그 내력이 실려 있는데, 춘추 초기 제(齊) 나라는 강국이었으나 북융(北戎)의 침입이 잦자 희공(僖公)은 이웃 정(鄭)나라에 도움을 청하였고, 태자 홀(忽)이 적장을 사로잡는 등 전공을 세웠다. 이에 희공이 사위로 맞으려 하자 홀이 “제나라는 대국이라 짝이 될 수 없습니다.”라고 거부한 말에서 유래하였다. 제백석은 <齊大>를 음각과 양각으로 여러 벌 새겨 많은 작품에 날인하였으며 여기 찍은 음각은 70세 때 다시 새겼다[白石山翁七十歲重刊]는 측관이 남아 있다. 전체적으로 위쪽보다 아래쪽이 여백이 많아 안정적이며, 오른쪽이 상대적으로 왼쪽보다 높아 율동감이 느껴진다. 자간(字間)은 한 몸처럼 바짝 붙이고, 세로획 7개는 굵기와 길이와 방향이 서로 제각각 놓여 자연스런 변화가 한눈에 들어온다.

이 인장을 위아래를 바꾸어 잘못 찍었다. 제백석은 작품을 제작하고 나중에 관리하는 부분까지 매우 철저하고 주도면밀하였다. 어떤 전각 작품의 측관에는 그 문구를 몇 번째 새겼다는 것까지 기록하였다. 그런 치밀한 성격에도 이런 실수를 하였다. 믿어지지가 않는다. 그런데 다시 한 번 잘못 찍힌 부분들 유심히 들여다봐도 실수의 당혹감 같은 흔적은 어디에서도 찾을 수 없다. “나는 각을 새길 때 글씨 쓰는 것과 똑같은 방식으로 한다. 붓이 한 번 간 곳은 다시 개칠하지 않듯이, 각을 할 때도 칼이 한 번 지나간 곳은 절대로 칼을 다시 대지 않는다.”라는 자술(自述)의 언급처럼, 자신의 작품에 대한 강한 자존심 때문에 이런 실수 정도는 그냥 눈 감고 지나친 것은 아닐까? 아무튼 아무 일도 없었다는 듯 태연자약한 모습이다. 만약 내가 이런 실수를 했다면 어떻게 하였을까? 제백석처럼 그냥 놓아두었을까? 아니면 우웨이산처럼 하였을까? 그런데, 머릿속에서는 새 종이를 펴고 있는 나의 모습이 자꾸 어른거린다. |