캘리그라피

-

[Column]

성인근의 글씨를 읽다

전쟁의 상처와 예술의 치유- 오창석(吳昌碩)의 명월전신(明月前身) -몇 년 전 지인에게 오창석이란 사람을 아느냐고 물은 적이 있다. 그는 엉뚱하게도 아침드라마에 나온 주인공 아니냐며 내게 되물었다. 오창석이란 이름의 배우가 있다는 사실을 모른 나는 인터넷을 찾아 말끔하게 잘 생긴 그를 확인하고 적잖은 이질감을 느껴야 했다. 내가 아는 오창석은 사실 잘생김과는 거리가 멀기 때문이다. 똑같은 이름을 이야기해도 전혀 다른 이미지를 떠올리는 일은 잦으며 간혹 당혹스럽다. 같은 시간과 공간에서 숨을 내쉬고 있어도 한 사람이 살아온 경험의 축적은 이승과 저승만큼이나 멀다. 오창석, 60세의 초상과 자찬(自讚)돌이켜 보면 아마도 내가 처음으로 사랑한 중국인이 바로 오창석이 아닌가 싶다. 서예를 배우던 초기에 그의 전서를 보고 한눈에 매료되었고, 글씨, 그림, 전각으로 확장하면서 일관된 정신의 흐름에 인간적인 매력으로까지 빠져들게 되었다. 나보다 한 세기 이상나 먼저 사람이고 국적도 다르지만 그를 느끼고 애호할 수 있다는 일은 즐거운 행운 이상이라 하겠다. 지금도 나는 한가할 때면 다락에 숨긴 단지처럼 그의 인보(印譜)를 꺼내보곤 한다. 『오창석인보』그가 남긴 인영(印影) 가운데 눈길을 끄는 한 방의 전각이 있다. 그의 나이 66세 때인 1909년 작 ‘명월전신(明月前身)’이다. 인문은 전(田)자형 계선(界線) 안에 소전풍 양각으로 4글자를 새겼는데, 획 안에 쌓인 밀도가 매우 높고 탄탄하다. 특히 직선과 곡선, 글자와 변(邊), 매끄러움과 거침의 조화가 절묘하다. ‘明月前身’ 인영그는 인면을 새기고 난 후 인신(印身)의 상단에 기유년 2월 오(吳)에서 66세에 새겼다(己酉春仲 客吳下 老缶年六十有六)는 간략한 기록을 남겼다. ‘明月前身’ 관지또한 인신의 한 측면에는 음각으로 도려낸 공간에 한 여인이 서 있는 모습을 새겼다. 마치 감실(龕室) 속의 부처를 연상케 한다. 또 다른 한 측면에는 세로 6자, 가로 3자로 총 18자의 글자를 양각으로 새겼는데, 마치 북위(北魏) 때의 조상기(造像記)를 대하는 듯 금석기(金石氣)가 짙다. 여기에 그는 이런 내용을 남겼다. “元配章夫人夢中示形 刻此作造像觀 老缶記”“원부인 장씨가 꿈속에 나왔길래 이 돌에 조상(造像)을 새겨 만들고 기록하다.” ‘明月前身’의 조상(造像)과 조상기(造像記)이 전각의 배경은 그의 나이 16세 때로 거슬러 올라간다. 1850년부터 1864년까지 중국 대륙에서는 ‘태평천국의 난’이라는 대규모 내전이 일어났다. 교전은 만주족 황실의 청나라 조정과 기독교의 구세주 사상을 기반으로 한 종교국가 ‘태평천국’ 사이에 일어났다. 전란의 주요 무대는 강소성, 절강성, 안휘성, 호북성이었으나, 14년간의 긴 전쟁 동안 북서쪽 끝의 감숙성을 제외한 모든 중국의 성을 최소한 한 번 이상 태평천국군이 지나갔다. 이 내전으로 적어도 2천만~7천만 명이 사망했고, 난민 신세가 된 사람도 수백만 명에 달한다. 오창석이 살던 절강의 안길현(安吉縣)도 이 전쟁을 피해가지 못했다. 그의 나이 16세 되던 1860년, 태평천국군과 청군은 이곳에서 참렬한 전란을 치렀다. 오창석은 당시 집안 어른의 주선으로 안길현 과산촌(過山村)에 살던 장씨(章氏)의 딸과 약혼을 한 상태였다. 늘 그렇듯 전쟁이 났을 때 가장 취약한 사람들은 여성과 아이들이다. 전쟁의 속성은 예상치도 못한 광기를 수반할 때가 많으며, 특히 다 큰 처자들은 적군의 위험에 노출되기 십상이다. 장씨는 그의 딸을 예비 사위집으로 보내 급박한 형국을 피하고자 하였다. 교전이 심해지자 당시 오창석 일가는 피난을 갈 수밖에 없는 처지에 놓였다. 그런데 약혼녀가 다리를 다치는 바람에 오창석의 모친이 장씨의 딸을 보호하며 집에 머무를 수밖에 없었다. 오창석과 그의 부친은 호북성과 안휘성 등을 전전하며 난을 피해 유망하였다. 그러나 전쟁이 진정되어 돌아온 고향은 폐허가 되어 있었고, 오창석의 자매들은 죽거나 흩어져 생사조차 확인할 길이 없었다. 약혼녀 장씨 또한 병고와 기근으로 이미 사망한 상태였다. 살아남은 모친의 말로는 그녀의 시신을 뜰 안의 계수나무 아래에 묻었다고 한다. 오창석은 죽은 장씨를 위해 제대로 된 무덤이라도 만들 생각으로 계수나무 아래를 파보니 이미 유골조차 찾을 수 없었다. 살아남은 자로서 아무 일도 할 수 없었던 그는 참담한 마음으로 부인을 가슴에 묻을 수밖에 없었다. 그로부터 50년이 지나 66세 되던 해에 장씨가 꿈에 나타나 주었다. 그는 마음속에 참담한 생각이 일어 그녀를 위해 이 작은 인장을 새겼다. 인문에 보이는 ‘명월전신(明月前身)’은 사공도(司空圖)의 《이십사시품(二十四詩品)》․〈세련(洗練)〉에 나오는 한 구절로 ‘유수금일(流水今日) 명월전신(明月前身)’의 부분이다. 문학에서 가장 정결하고 순수한 경계를 나타내는 언어이다. 그는 50년 전 잃은 아내의 모습을 꿈속에서나마 보고 정결과 순수의 상징어인 ‘명월전신’에 그녀를 비유했다. 또한 무덤조차 만들 수 없었던 처참한 현실에서 전각의 형식을 빌어 조상(造像)과 조상기를 제작하여 불교적 장례를 치렀다. 그는 50년 동안 가슴에 묻어두었던 원부인에 대한 처참한 마음의 상처를 이렇게 스스로 치유한 것이 아니었을까. 성인근(본지 편집주간)

-

[News]

KBS 1TV \'진품명품‘에 사도세자 친필 공개

세 살배기 사도세자 王, 世子 뜻 구분하고 직접 쓰기도 해 사도세자가 3세 때 쓴 글씨 ‘임오화변(1762년 영조가 사도세자를 뒤주에 가둬 죽인 일)’을 모티브로 한 영화 ‘사도’가 2년 전 큰 파장을 일으켰다. 영특함이 대단했던 사도세자는 영조의 기대를 한 몸에 받았지만, 너무 과도한 기대와 집착 그리고 정치로 인해 부자사이가 어긋나 비극을 맞는내용이다. 영화 ‘사도’ 포스터 (2015) 바로 이 영화의 주인공이자 비운의 주인공인 사도세자가 3세 때 쓴 글씨가 공개되어 화재다. 어환 교수(성균관대 의대, 의무부총장)는 가문에 대대로 전해지던 서첩을 최근 동아일보에 공개했으며, KBS1TV‘진품명품’에도 소개되었다. 영화 ‘사도’ 中 사도세자 모습 (2015)사도세자는 만2세 때부터 글자를 알았다. ‘왕’이라는 글자를 보고는 영조를 가리키고, ‘세자’라는 글자를 보고는 자리를 가리켰으며, ‘팔괘(八卦) 떡’을 주자 “팔괘를 어떻게 먹느냐”며 먹지 않았다. 사도세자가 3세 때인 1738년의 어느 날 경종의 장인 어유구(魚有龜·1675∼1740)가 입궐했다. 어유구 앞에서 세자가 붓을 잡고 ‘石’, ‘下’, ‘春’, ‘王’ … 썼고 신하들이 앞 다퉈 글씨를 하사해 달라고 청했다. 글씨가 쓰인 서첩 표지와 후기 영조는 사도세자가 이렇게 쓴 글씨를 어유구에게 줬다. 어유구의 아들 어석정(魚錫定·1731∼1793)이 글씨를 표구하고, 후기와 함께 서첩으로 만들어 집안 대대로 간직하도록 했다. 사도세자가 7세 때 쓴 서첩 ‘동국보묵’등이 전해지지만 이렇게 어릴 적 글씨는 이 서첩이 유일하다고 알려진다. 어유구의 8대 후손인 어환 교수는 한국고전번역원장을 지낸 이명학 성균관대 한문학과 교수 등의 도움을 받아 최근 서첩의 내용과 사연을 알게 됐다. 한편 KBS1TV ‘TV쇼! 진품명품’에서는 의뢰된 글씨의 감정가를 맞추려는 논의 중에 서첩 표지에 쓰인 ‘장헌세자친필’을 두고 장헌세자가 누구인지에 대한 이야기가 오갔다. 이어 출연한 박슬기는 사도세자 친필 감정가인 500만 원을 맞추게 됐다. 2017. 8. 28글씨21 편집실

-

[News]

하나 된 열정! 2018평창동계올림픽 성공개최 축하공연

이상현 작가, 비슬 무용단원들과 콜라보레이션 공연 선보여2018평창동계올림픽 성공개최를 위한 축하행사가 지난 19일 오후 서울 광화문광장에서 열렸다. 식전공연과 2018 평창동계올림픽 Opening Ceremony가 메인 행사장에서 펼쳐졌다.퍼포먼스 중인 이상현 작가의 모습2018 평창동계올림픽대회 및 동계패럴림픽대회 조직위원회, 서울특별시 및 강원도가 공동으로 개최하는 대국민 행사의 개막식에 캘리그라퍼 이상현 작가는 비슬 무용단원들과 콜라보레이션으로 공연을 선보였다. 비슬 무용단과 이상현 작가의 모습비슬 무용단과 이상현 작가의 모습‘하나 된 열정!’이라는 문구를 표현한 퍼포먼스의 마지막을 이상현 작가와 이희범 조직위원장, 최문순 강원도지사가 함께 완성하는 모습을 선보였다. 글씨21 편집실

-

[News]

채널a "서민갑부"원광대 서예과 1기생 장운식 출연

원광대학교에서 서예를 전공하고 일찌감치 캘리그라피, 수제도장 등으로 상업서예를 시작했던 장운식이 종편방송 채널a “서민갑부” (7월20일 135회) 코너에 50분간 집중 조명을 받았다. 아울러 본 프로그램은 28일 시청자마당 코너에서 시청자들로부터 “참신하고 획기적이다.”라는 평가를 받으면서 재조명을 받기도 했다. 종편방송 채널a “서민갑부” (7월20일 135회) / 장운식대학졸업 후 청주에서 활동했던 장운식은 서예학원 운영과 대학 강사 생활로는 생계를 극복하기 어려워 그 동안 해왔던 학원 경영과 대학 강의 등을 과감히 정리하고 인사동 쌈지길에 입점했다. 전각이라는 예술장르에 새김 그 자체의 아름다운 요소와, 돌 도장의 표면에 일반 대중들이 좋아 할 만 한 디자인적인 문양을 새겨 수제도장이라는 새로운 장르를 개척하여 현재는 연매출 10억 이상이라는 놀라운 상업적 성공을 거둔 서예계의 좋은 사례이다. 종편방송 채널a “서민갑부” (7월20일 135회)그의 영향으로 인해 현재 수많은 서예과 졸업생과 디자인 전공자들이 이 분야에 뛰어들어 일자리 창출 또한 지대한 영향을 미치고 있다고 해도 과언이 아니겠다. 현재 그가 만들어낸 신조어 “수제도장” 이라는 단어는 이미 고유명사가 되어버린 것처럼 도장하면 수제도장이 떠오를 정도이다. 퇴출되어 버릴 것만 같았던 도장문화, 전각문화, 전통전각가들은 이를 무시하고 업신여겨볼 지는 모르지만 이들의 노력과 창의적인 도전은 서예와 전각을 몰랐던 이들에게 칼로 새기는 도장문화를 다시금 인식시키고 향수를 자극하게 하는 놀라운 결과를 가져오게 된 것이다. 종편방송 채널a “서민갑부” (7월20일 135회) / 장운식무엇보다 중요한 것은 한국의 서예계가 대중 속으로 깊숙이 침투하기 위해서는 일본의 서예계와 마찬가지로 대중과 함께 호흡하는 상업적 융화가 필요한 때이다. 서예, 전각가 장운식의 경우 전통의 뿌리에서 출발해 현대의 상업예술로 재 창출해낸 성공적인 사례로 기억 될 것임이 분명해 보인다. 글씨21 편집실

-

[News]

한국-이란 1300년의 인연, 비단길展

1300년의 인연을 문화로 담아내다한국-이란 1300년의 인연, 비단길展 2017년 한국과 이란의 수교 55주년을 맞이하여 고대 페르시아 시절부터 신라와의 역사적 교류가 남아있는 이란에서 한국 전통 문화의 아름다움을 널리 알리고 양국 간 문화적 공감대를 형성하기 위해 1300년 동안 이어진 양국의 인연을 문화로 담아내는 특별한 행사가 이란 현지에서 개최되었다.한국-이란 비단길전_포스터이번 비단길전은 ‘2017 한국-이란 문화교류의 해’를 기념한 행사로 총괄기획을 맡은 (주)정아트엔터테인먼트 대표는 캘리그라피와 한국 전통 공예를 통해 우리 한글의 아름다움과 전통 규방공예의 멋스러움을 선보이고 현지 주민들이 직접 체험해볼 수 있는 살아있는 전시를 기획하였다고 밝히며 한국과 이란캘리그라피협회의 협업으로 글씨예술의 무한한 소통과 발전을 보여준다.한국-이란 비단길전_현장사진특히 이번 전시는 페르시아어 캘리그라피 작품 28점을 포함하여 총 51점의 작품이 전시되며 이상현 작가와 이란 캘리그라피협회 작가의 퍼포먼스도 이어졌다. 뿐만 아니라 무궁화 책갈피 만들기, 민화병풍 만들기, 캘리그라피 초 만들기 등의 다양한 체험 프로그램 및 한국전통공예전시와 국립국악관현악단의 공연 등 한국의 전통문화예술을 선보이며 양국 간의 진정한 문화교류의 의미를 더하는 시간을 가졌다.Elahe_KHATAMI문화체육관광부 정책 담당자는 ‘양국의 문화적 만남을 통해 우리 문화가 이란 국민들의 생활 속에 한층 더 가까이 다가가길 바란다.’ 라며, ‘나아가 이번 행사가 2017년 한국과 이란 문화교류의 해를 의미 있게 장식하고, 향후 양국 간 문화교류를 더욱 활성화하는 원동력이 되기를 희망한다,’라고 밝혔다.김정호_쿠쉬나메의 페르시아 왕자와 신라공주의 사랑대한민국 외교부와 이란이슬람공화국 문화이슬람지도부가 체결한 한국문화주간 행사를 통해 대한민국 캘리그라피의 위상을 드높인 이번 비단길 전을 통해 글씨로 이어지는 진정한 문화교류의 의미를 되새겨보자. 글씨21 편집실자료제공 문화체육관광부 <전시 정보> 2017 Korea Culture Week한국-이란 1300년의 인연 [비단길]展기간: 2017.07.03(월) ~ 2017.07.07(금)장소: 테헤란 밀라드타워 전시실주최: 문화체육관광부주관: 정아트엔터테인먼트 오프닝 퍼포먼스_이상현 설은향전시기획 및 디자인_박희경캘리그라피 현지 체험행사_박희경 설은향 전시 참여 작가:곽민선 김정호 김태희 명현경 박희경 반달림 설은향 육종원 이광호 이유아 조서현 최금곤 최선관 최일섭 최혜진 한재길 황갑남

-

[News]

해풍 머금고 스며든 글씨예술. 해민 박영도 현대서예 초대전 열어

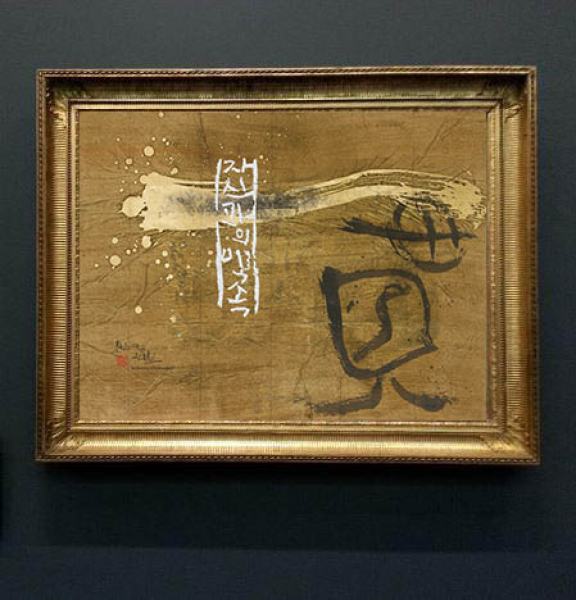

서예, 캘리그라피를 다루는 매거진 글씨21 기획으로 해민 박영도의 초대개인전이 열렸다.글씨21 어플리케이션 내에 설치된 갤러리21 부스 안에서 가상의 현실 공간을 꾸며 실제 전시회를 보는 듯한 느낌으로 표현된 또 다른 전시형태다. 이번 첫 개인전에 초대된 박영도는 목포에서 활동하는 서예가이다. 원광대학교 미술대학에서 서예를 전공한 작가는 일찍부터 탈 서예를 표방하여 현대적인 서예를 꾸준히 발표해 왔다. 또한 여러 개인전을 통해 작품의 다양성 전개와 서예의 현대적 미감을 화폭에 끌어 심는 특출한 작가이기도 하다. 글씨21은 그러한 작가의 성향에 주목하여 그 첫 번째 주인공으로 작가 해민 박영도씨를 초대하게 되었다고 한다.이번 초대전의 기획을 책임진 석태진 대표는 현대 서예전의 열악함을 파악하고 21세기의 서예전이 어떻게 다뤄져야 할 것인가에 대해 냉철한 질문을 던지고 있다. 서예인 스스로 서예의 가치를 지키기 위해서 어떻게 전시를 다뤄야 하는지, 어떤 요소들을 끌어내야 하는지에 대해 이번 초대전으로 대안의 장을 마련했다고 볼 수 있다.한편, 본 전시는 6월 28일부터 한 달간 갤러리21에서 열린다.출처. MBN 뉴스 - 해풍 머금고 스며든 글씨예술, 해민 박영도 현대서예 초대전 열어<갤러리 21> 바로가기

-

[Collaboration]

캘리그라피 X Collaboration 3rd

캘리그라퍼와 여러 영역의 아티스트가 만나 다양한 예술 세계를 공유하고 벽을 허무는 글씨21의 Collaboration 3rd는 캘리그라피와 힙합의 만남이다.힙합은 1970년대 후반 뉴욕 할렘가에서 시작된 대중음악의 한 장르로 자유롭고 즉흥적이며 패션, 음악, 댄스, 노래 뿐만 아니라 자신의 생각이나 삶을 이야기하는 자전적인 랩 가사로 전 세계인의 사랑을 받고 있다.우리나라 힙합계의 슈퍼루키로 급 부상하고 있는 래퍼 ‘매이스원더’와 캘리그라퍼 ‘이시엽’이 함께 작업한 영상물로 젊은 두 남자의 솔직 담백한 글씨와 음악에 대한 이야기를 통해 21세기 글씨가 나아갈 방향에 대해 모색해보자.글씨21 편집실인터뷰 영상뮤직비디오 캘리그라퍼 이시엽15 ‘ 원광대학교 미술대학 서예문화예술학과 졸업16 ‘ 허밋레코즈 소속 아티스트14 ‘ 캘리그라피 디자인그룹 <어울림> 기획위원17 ‘ 한국 캘리그라피협회 정회원 16’ ‘경의선 책거리‘ 개장기념 [한글 멋 글씨전] (경의선책거리)16’ 계절의 소리를 담은 ‘한글일일달력전‘ (세종문화회관 세종이야기)16’ 2016 한글 문화 큰잔치 ‘한글 멋 글씨전’ ( 광화문 광장)16’ 한글 어울림 전 (메가박스 코엑스점 씨네아트갤러리)17’ ‘한량전‘ (역삼동 유나이티드 갤러리) 17’ ‘2017 덕담 전’ (근현대디자인박물관 갤러리모디움)17’ ‘2017 한국캘리그라피디자인협회 정기회원전 (갤러리 이앙) 15’ 가수 ‘이바다‘ <춤추는 소녀>앨범 자켓 타이틀 제작 참여16’ 가수 ‘리썬‘ <지켜줄게> 앨범 티져영상 타이틀 제작 참여16’ 랩퍼 masewonder <굿럭> 뮤비 메이킹필름 캘리그라피 참여16’ 가수 ‘천석만,파랑망또 <맘에 안들어> 앨범 자켓 타이틀 제작 참여17’ 가수 ‘서린‘ <내곁에> 앨범 자켓 타이틀 제작 참여17’ 가수 a-tone 앨범 자켓 타이틀 제작 참여17’ ‘랩퍼 masewonder 뮤직비디오 타이틀 및 제작참여17’ ‘랩퍼 YunB <윤비> 앨범 타이틀 제작참여 16’ 메가박스 코엑스점 ‘예쁜 글씨써주기’ 행사 참여16’ 한글날 ‘예쁜 엽서공모전’ 캘리그라피 행사 참여16’ 마포구청 ‘자원봉사의 날’ 캘리그라피 행사 참여16’ 추사추모휘호대회 캘리그라피 부분 입선17’ IBK기업은행 캘리그라피 행사 참여17’ 전국 주민자치전진대회 캘리그라피 행사 참여래퍼 MaseWonder2017. 06 미니앨범 발매 Feat. YunB(Hi-lite Recrods)2017. 05 미니앨범 선공개곡 ‘Earphone’ 발매 2017. 03 ‘Nujabas Homage’콘서트 참여2017. 02 Yun.B – ‘YAYO’ Feat. MaseWonder 2017. 02 팔로알토(Hi-Lite Records) 뉴욕 공연 2016. 12 일본 HW&W Japan Tour 공연2016. 01 웹진 Kpop Stars 올해의 주목받는 아티스트 선정2016. 08. Singel Album ‘Feel so good’2015. 10. Singel Album ‘Summer Night’ 데뷔

-

[Talk]

이상현의 캘리톡톡 2

붓을 잡은 연기자 캘리그라퍼 이상현 작가‘이상현의 캘리톡톡’은 대한민국 대표 캘리그라퍼 이상현 작가와의 대담으로 총 3회 진행됩니다. 순수미술에서의 글씨, 상업디자인에서의 캘리그라피, 퍼포먼스까지 이상현작가의 솔직담백한 캘리그라피 이야기 많은 기대 부탁드립니다.

-

[Talk]

이상현의 캘리톡톡 1

붓을 잡은 연기자 캘리그라퍼 이상현 작가 ‘이상현의 캘리톡톡’은 대한민국 대표 캘리그라퍼 이상현 작가와의 대담으로 총 3회 진행됩니다. 순수미술에서의 글씨, 상업디자인에서의 캘리그라피, 퍼포먼스까지 이상현작가의 솔직담백한 캘리그라피 이야기 많은 기대 부탁드립니다.

-

[Column]

성인근의 글씨를 읽다 ㆍ 팔대산인 - 1

그곳의 소나무는 나처럼 기괴하고 늙었다.명말청초(明末淸初)를 살다 간 한 남자가 있다. 그는 왕족이었다는 소문도 있고, 어떤 사람은 승려, 혹은 도사였다고도 한다. 또 어떤 이들은 벙어리였다고 하고, 심지어 미치광이였다는 풍문도 있다. 그가 남긴 글씨와 그림이 많으므로 서화가였음은 분명한데, 남겨진 작품의 전반에선 철저한 저항감과 고독감이 묻어난다. 그는 자신의 서화에 ‘팔대산인(八大山人)’이라 썼는데, 사람들은 ‘곡지(哭之)’ 혹은 ‘소지(笑之)’처럼 보인다고 한다. 혹자는 마음 놓고 울 수도 웃을 수도 없는 자신의 처지를 나타낸 장치라고 이야기한다. 그는 만년에 입버릇처럼 이런 얘기를 하고 다녔다고 하는데, “나는 허공에 우뚝 솟은 산과 절벽으로 가고 싶다. 그곳의 소나무는 나처럼 기괴하고 늙었다.” 朱耷, 소나무이야기의 주인공은 17세기 중국 예원(藝苑)의 개성파 서화가를 대표하는 주답(朱耷; 1627~1705)이다. 우리에게 익숙한 ‘팔대산인’이란 호는 60세 이후 『팔대인각경(八大人覺經)』이란 경전을 늘 소지하고 있다는 의미로 지은 그의 자호(自號)이다.한 사람의 생을 몇 줄의 글로써 이야기할 수 있겠는가마는, 여기서는 그를 둘러싼 여러 소문들을 풀어보며 삶의 괘적을 따라가 보기로 하자. 우선 왕족이었다는 소문에 대해서, 기록에 의하면 그는 명나라를 개국한 명태조(明太祖) 주원장(朱元璋)의 16번째 아들 영헌왕(寧獻王) 주권(朱權)의 9대손이다. 주권은 명태조에 의해 남창(南昌)에 왕으로 봉해졌는데, 그의 후손들은 대대로 이곳에 자리 잡고 살았으며, 주답 또한 이곳에서 태어나 자란 것으로 기록되어 있다. 그는 이른바 ‘태어나 보니 입에 금수저를 물고 있었다’는 왕족이었다. 유년기의 그는 매우 똑똑했고, 특히 서화에 재능이 많았다고 한다. 朱耷의 서명과 인장둘째, 승려였다는 소문에 대해서, 1645년 그의 나이 스무 살이 되던 해에 명나라가 망하고 대대로 살아온 남창이 점령되었다. 명나라의 왕족이었던 그에게는 불행의 신호탄이었다. 또한 같은 해 부친이 사망하는 불운을 겪으면서 평탄했던 삶은 고난의 소용돌이 속으로 빨려 들어갔다. 그는 무력이나 완력으로 적군에 대항할 수 없는 처지에 이르자 명나라 종실의 후손들이 그랬듯이 신분을 숨기고 산속에 은거했고, 1648년 삭발하여 승려가 되었다. 소장형(邵長蘅)이 쓴 「팔대산인전(八大山人傳)」에는 “약관(弱冠)에 변(變)을 만나 집을 버리고 봉신산중(奉新山中)으로 피하여 머리를 깎고 승(僧)이 되었다. 몇 년이 되지 않아 종사(宗師)라 칭해졌고 산에서 거주한지 20년 후 학문을 따르는 문인(文人)이 이미 백여 명이었다.”고 적었다. 그는 스무 살부터 대략 마흔 이전까지 승려 신분이었음이 확인된다.셋째, 도사였다는 소문에 대해, 그는 약 20년 동안의 승려생활 이후 환속하여 도교(道敎)로 개종했다. 부인을 얻고 아이도 낳고 살았는데, 이 무렵의 생활은 주로 그림을 팔아 연명하였다고 한다. 고향 남창에 청운보도원(靑雲譜道院)을 건립하여 도가사상에 심취하기도 했는데 이 무렵부터 본격적인 서화가로서 작품을 제작하기 시작했다. 따라서 왕족이었다거나 승려, 혹은 도사였다는 소문은 모두 소문이 아닌 사실인 셈이다.넷째, 벙어리, 혹은 미치광이였다는 소문에 대해, 1679년 54세의 그는 임천(臨川)의 현령(縣令) 호역당(胡亦堂)의 초청으로 1년간 임천에 머무른 적이 있었다. 이때 청나라 조정에서는 『명사(明史)』를 편찬하고자 국내의 저명한 학자와 선비들을 불러 임용하고 각지에 흩어져 있던 명나라 유민 사대부들을 동참시키고자 하였다. 이는 청나라의 조정이 한족 문인들에게 취한 일종의 회유책이었다. 호역당은 본래 명나라 문인이었으나 청나라 조정을 위해 사대부들을 동참시키는 일에 노력을 아끼지 않았다. 朱耷, 하(荷)이때 주답은 호역당의 주선으로 임천 관사에 모인 벗들과 함께 시도 짓고 술도 마시고 노래를 부르는 등 흥을 즐겼다. 그러나 이러한 모든 호의가 호역당이 꾸며낸 술수의 함정에 빠져든 사실을 깨닫고 참을 수 없는 치욕과 모욕감을 느꼈다. 그는 입고 있던 자신의 옷을 발기발기 찢어 불에 던져버린 이후 임천을 떠나 남창으로 돌아왔다. 창랑의 물이 탁하면 발이나 씻으면 될 일이지만 그는 그런 사람이 아니었다. 그가 미치광이였다는 소문은 당시부터 심해진 광기 짙은 정신병세 때문이었다. 그는 이후 함구하고 사람들과 대화를 끊어버렸다. 누군가 그에게 말을 건네도 ‘벙어리아(啞)’자를 써서 보여주곤 했다. 벙어리였다는 소문은 여기에서 기인한 듯하다. 朱耷, 조석(鳥石)그는 노년기에 남창의 몇몇 한림을 중심으로 활동했으며, 가난과 병마로 고독한 삶을 살다가 1705년 10월 15일 향년 80으로 남창에서 세상을 떠났다. 그는 시대가 안겨준 침통한 고뇌를 은일(隱逸)의 삶으로 저항하였고, 스스로 가시밭길을 걷는 체험을 통해 창조적 예술가로서 이름을 남겼다. 성인근(본지 편집주간)