서화소식

-

[News]

토크콘서트, 일본 서예를 말하다.

글씨21(대표 석태진)과 함께 하는 토크콘서트, <일본 서예를 말하다.>가 지난 2월 8일 북촌한옥마을 ‘갤러리 사이’에서 열렸다. 참여자 모집부터 많은 관심을 모은 토크콘서트는 글씨21이 주최하고 (사)한국서예단체총협의회, 월간서예문화와 월간묵가가 주관하였으며, 심은 미술관(관장 전정우)이 후원하였다.월간 서도계 발행인 후지사키 아츠시이번 콘서트는 일본 서예계를 가감 없이 이야기하여, 서예계의 실상과 허상에 대해 논하고 더 나아가 한국의 실정을 짚어보자는 데에 취지가 있었다. 이날 토크콘서트에는 일본의 월간 서도계 발행인 후지사키 아츠시와 일본 마이니치 신문 서도부 담당기자 키리야마 마사토시가 참석 예정이었으나 키리야마 마사토시는 신변상의 문제로 한국에 오지 못했다. 진행 김주회토크콘서트는 후지사키 아츠시씨와 글씨21의 일본지사 김주회 부사장의 통역과 진행으로 차분한 분위기에서 시작되었다. 일본 서예의 현 상황에 대해 논의하고 후지사키 아츠시씨 또한 한국의 실상에 대해 궁금한 점이 많았으며 서로의 대화를 통해 토크콘서트는 더욱 깊어졌다. ‘한국’과 ‘일본’이라는 외교적 관계를 벗어나기 어려운 큰 현실 속에서 동아시아의 큰 공통점인 ‘서예’를 통해 서예의 과거와 현실을 짚어보는 시간을 가졌으며, 참여자들의 무거운 눈빛에는 어두운 서예 미래를 조금이나마 밝혀보고자 하는 긍지의 빛이 담겨있었다. 글과 화면과는 확연히 다른 만남, 직접 대상을 만나 이야기 듣고 궁금한 점을 바로바로 질문할 수 있는 형태의 토크콘서트를 성공적으로 마친 글씨21은 앞으로도 이러한 진솔한 대화의 장을 지속적으로 발전하여 만들어 나갈 것을 기약했다. 2018. 2. 13취재 김지수 기자

-

[Column]

벽암(김정남)의 서예이야기

1. 오늘 서예에 대한 묵상 서예는 필기도구가 별도로 없던 시대에 붓으로 표현된 문자로, 주로 의사소통 수단으로 사용되었다. 서예의 정신적·예술적 가치보다 효용적 가치에 그 의미가 컸다. 갑골문(甲骨文), 금문(金文)을 거쳐 전서·예서·해서·행서·초서의 서체가 이러한 과정에서 생겨난 것이다. 그러나 활자를 이용한 인쇄술과 컴퓨터·디자인 기술의 급속한 발전으로 의사소통을 위한 수단으로서의 서예의 효용가치는 거의 사라져 가고 있다. 그럼 서예는 이제 그 존재 의의가 희박해졌다는 것인가? 서양의 회화는 주로 인물화와 사실화를 주로 하던 시대에 사진이 발명되면서 그 가치가 사라지지 않고 오히려 인상파와 같은 새로운 사조가 등장하여 회화의 예술적 가치를 더하였다. 서예도 효용적 가치보다 획 속에 잠재해 있는 정신적·예술적 가치를 더욱 조명해야 할 때라고 본다. 아울러 지금 4차 산업혁명의 물결 속에서 인간은 얼마 되지 않아 인공지능의 부속물로 전락할지도 모른다. 이러한 때일수록 정신적·예술적 가치에 대한 갈망은 더해갈 것이다. 즉 서예는 시대의 흐름 속에 동양의 다양한 철학적 사유가 가미되면서 정신적 가치뿐만 아니라 미학적 가치 등 많은 의미가 부여되어 오늘에 이르고 있다. 한대(漢代) 양웅은 서예를 ‘심화(心畵)’라 하였으며, 청대(淸代) 유희재는 ‘서예가 자연을 근본으로 하여 자연을 본받는 경지에 멈추지 않고 결국 사람을 중심으로 다시 하늘을 회복하는 경지로 나아가야 한다(由人復天, 造乎自然)’고 하였다. 석도(石濤)도 일획론(一劃論)을 말하며 서예의 한 획 속에 모든 존재의 뿌리와 근본이 담겨있다고 했다. 이처럼 서예는 본래 정신적·예술적 가치 및 인간애가 함축된 동양예술의 정수이다. 그런데 요즘에 서예는 젊은 세대로부터도 외면되고 있다. 이는 일부 교육시스템의 잘못 등으로 빚어진 결과다. 이웃 중국과 일본은 서예가 국민 사이에서 인기가 있는 예술 장르 중의 하나다. 중국은 국가적으로도 그 가치를 인정하여 서예를 국내적으로뿐만 아니라 유네스코 인류 무형유산에 실어 관리하고 있을 정도다. 같은 동양문화권 속에서 우리만이 서예에 대하여 과소평가하고 있다. 타 장르의 작가들조차도 서예의 가치를 인정하여 이를 적극 수용하고 있으며, 서양에서는 동양예술에 대하여 신비감을 갖고 그중 서예 線의 생명성과 그 묘한 매력에 빠져들어 어설프지만, 서예 線을 이용한 다양한 실험적인 작품을 선보이고 있다. 서예인들 자신도 타 장르와 융·복합된 다양한 시도를 시작하고 있다. 이 위기 상황이 오히려 서예인에게는 기회라고 생각한다. 실질적으로 서예는 점·선·면의 예술이다. 삼라만상이 점·선·면으로 이루어지지 않은 것이 없다. 모든 예술의 형태도 점·선·면으로 구성되어 있다. 서예는 원초적으로 어느 장르의 예술과도 접목할 가능성의 씨를 갖고 있어 주체적으로 모든 장르와 친숙할 수 있는 장점이 있다. 그리고 위에서 언급한 대로 서예는 오랜 역사가 있는 동양예술의 정수로서 그 획 속에는 태극과 음양오행의 우주의 원리가 함축되어 있다. 서예가는 붓이라는 도구를 통하여 작가의 성정과 예술성을 서예 선에 실어서 작품으로 형상화한다. 즉 서예는 눈으로 보면 시각예술이지만 획 속에는 우주가 담겨있고 작가의 마음이 담겨있는 심오한 예술이다. 그래서 서예는 기타 여느 장르 예술보다 훨씬 포괄적이고 심오한 뜻이 담긴 함축된 예술로 기타 장르의 예술과 융합될 때에는 더욱 고상한 미감을 발하기도 한다. 만약 동양화, 서양화 등 모든 회화와 디자인 등의 모든 장르에 살아있는 서예의 선이 접목될 경우, 그 작품에 생동감과 더불어 고상하면서도 다양한 미감이 창출될 것이다. 이는 예술세계에서 새로운 혁명에 가까운 효과를 가져올 것으로 기대된다. 서예는 무한한 가능성을 가지고 있는 예술이다. 서예는 모든 것을 다 담을 수 그릇이다. 그래서 앞으로도 계속 기타 장르와의 접점을 찾고자 다양한 서예여행을 할 것이다. 그만큼 서예가 모든 예술의 중심에 설 수 있다는 자신감과 자부심이 있기 때문이다. 서예가 우리의 귀중한 문화유산으로서 제대로 평가받지 못하고 있는 현실 속에서, 나는 서예에 대하여 실기뿐만 아니라 학문적으로도 하나하나 그 성과를 이루어 가며 서예 전도사로서의 길을 가고자 한다. 2. 서예와 캘리(Calli)의 관계에 대하여 요즘 서예와 별도로 서예계에 캘리라는 장르가 급부상하여, 사람들은 서예와 캘리의 명확한 차이를 이해하지 못하고 혼재하여 사용하고 있다. 오히려 서예가 종이 되고 캘리가 주가 되는 느낌을 받을 정도로 서예보다 캘리가 사람들에게 더 많이 회자되고 있다. 그래서 이와 관련하여 간단하게나마 나의 생각을 언급하고자 한다. 캘리(Calli)는 캘리그라피(Calligraphy)의 약자이다. 영어 Calligraphy는 원래 아름다운 서체란 뜻을 지닌 그리스어 Kalligraphia에서 유래된 전문적인 핸드레터링 기술을 뜻한다. 이중에서 캘리그라피(Calligraphy)의 Calli는 미(美)를 뜻하며, Graphy는 화풍, 서풍, 서법, 기록 법의 의미를 갖고 있다. 우리는 이 캘리그래피를 일반적으로 서예로 번역하여 사용해 왔다. 그런데 요즘 한국에서 ‘캘리’라는 용어를 사용한 서체가 유행하고 있는데 이는 엄격히 말해 서예와는 다르고 또한 서예에서 파생된 용어도 아니다. 이쁜 글씨, 감성이 있는 글씨, 맛있는 글씨를 갈망하는 젊은 세대들의 욕구를 충족시키기 위한 수단으로 다양한 도구(볼펜, 잉크, 붓펜, 연필, 붓 등)를 사용하여 표현된 개성적 글씨이다. 이는 일종의 시대적 유행 사조에 따라 자연스럽게 배태된 것이다. 그 저변에는 디자인적 개념과 감성적인 미감이 깔려있다. 그런데 여기에 주로 사용된 도구가 붓펜에서 시작하여 더 나아가 붓으로 발전되어 가면서 서예에 자연스럽게 접목되게 되었고, 일부 서예가는 이를 디자인 개념과 접목시켜 상업적으로 인정을 받기도 하였다. 그러면서 캘리라는 개념이 대중들로부터 주목을 받게 된 것이다. 서예계에서도 침체되어가는 서예를 어떻게 해서라도 부흥시키고자 하는 열망 속에서 캘리에 대하여 무비판적으로 관심을 갖게 되었고 일부 공모전에서는 현대서예란 장르로 채택하기도 하였다. 전통서예까지도 캘리로 인지할 정도로 전통서예와 캘리가 혼재되어 사용되고 있는 것이 오늘 한국의 서예현실이다. 이에 따라 일부 전통서예가의 경우에 서예정체성 위기론을 제기하면서 캘리에 대한 부정적 입장을 완고하게 견지하고 있다. 캘리를 공모전에 선택한 단체에서는 심사에서 서예의 정체성과 관련한 명확한 심사기준을 제시하지 못하고 설왕설래하고 있는 형편이다. 이 시점에서 나는 서예와 캘리에 대하여 내 나름대로 정리해 본다. 나에게 서예 공부의 화두는 시종일관 법고창신(法古創新)이다. 전통에 대한 기본 공부를 철저히 한 이후에 진정한 창신(創新)이 가능하다고 보기 때문이다. 그리고 서예는 자연을 모본으로 한 생명체로 생명력이 근본이다. 넓은 의미에서 캘리도 붓이라는 도구를 사용한다는 점(잉크펜, 만년필, 볼펜 등을 사용하는 캘리의 경우는 제외)에서는 서예의 한 가지(枝)라고 볼 수 있다. 그러나 캘리는 디자인과 감성을 중시하고 서법(書法)에 대해서는 그리 관심이 없다. 반면 서예는 동양 사상과 미학적 요소가 복합적으로 함축되어 있고 자연의 이법이 적용되는 엄격한 서법(書法)이 있다. 이러한 면에서 서예와 캘리는 분명한 차이가 있다. 캘리는 서법이 없이 표면적인 조형적 디자인에 더욱 관심을 두어 표현하기 때문에 만족할 만한 미감을 발휘하는 데는 한계가 있다. 진정한 미감은 서법이 있는 가운에서 더 고품격으로 발현하게 되어있다. 서예에서 서법이란 그냥 기능적 것이 아니다. 서예는 그 사람의 마음을 담아내는 심화(心畫)이다. 진정한 서예는 요즘 세대가 맘속에 갈망하고 있는 감성적, 디자인적 개념까지 담아낼 수 있는 차원 높은 정신활동이다. 그래서 나는 평소에도 현실세계에 더 가까이 가기 위해서 전통 서법에 더 천착하여 공부하고 있다. 철저한 법고 없는 진정한 창신은 없다는 것이 나의 확고한 생각이기 때문이다. 캘리도 서예의 이런 정신에 바탕을 두고 서예의 장르 속에서 얘기할 수 있다. 그렇지 않을 때 캘리는 서예가 아니라 하나의 디자인일 뿐이다. 추사의 글씨는 여느 작가보다 조형성이 뛰어나고 각 글자 속에는 추사의 감성이 듬뿍 담겨 있어 오늘날 관점에서 보면 캘리라고 볼 수 있다. 그렇지만 그의 글씨는 서예이고 그것도 한국의 대표적 서체이다. 이처럼 서예는 디자인 개념뿐만 아니라 모든 장르를 아우르는 큰 그릇의 예술이면서 道이다. 그러한 면에서 캘리의 발전이 넓은 의미에서는 서예 발전과 무관하지 않다고 본다. 오히려 캘리가 서예 발전에 간접적으로 영향을 줄 수 있기 때문이다. 즉 캘리를 하다가 더 깊은 공부를 위해 진정한 서예 공부에 관심을 둘 수도 있다고 본다. 아울러 서예인들에게 캘리가 그동안 갇혀 있던 전통서예의 굴레에서 벗어날 수 있는 촉매의 역할을 할 수 있다고 본다. 다만 붓으로 먹물을 찍어서 쓴다는 것만으로 캘리를 서예 장르에 포함한다는 것은 심오한 서예의 예술성과 정신적 가치를 희석해 서예를 천박한 세속 예술로 전락시킬 우려가 있다. 이러한 개연성에 대하여 경계의 자세를 놓치면 안 될 것이다. 캘리와 관련한 또 하나 숙제는 ‘서예’의 영어 표현의 문제이다. 우리가 일반적으로 사용하고 있는 ‘서예’는 영어로 ‘캘리그래피(Calligraphy)’라고 하는데 이는 서양에서는 손글씨를 의미한다. 그런데 요즘 대중들에게 유행하고 있는 감성적인 손글씨를 ‘캘리’라고 명명하고 있다. 이 캘리라는 용어는 캘리그래피의 약칭으로 결국 전통서예의 영어표현인 캘리그래피와 표현이 같아 서예와 관련한 영어표현에 혼란이 야기되고 있다. 이에 따라 전통서예와 요즘 유행 서풍인 캘리에 대한 영어표현을 명확히 할 필요가 있다고 본다. 서양에는 동양의 전통서예에 대한 정확한 표현이 없다. 그동안은 마땅한 영어식 표현이 없어서 그냥 캘리그래피로 번역하였는데 이는 적확한 표현이 아니다. 서양의 캘리그리피의 실질적인 의미는 전통서예의 의미보다 요즘 유행하고 있는 캘리와 합치되는 면이 많다고 생각된다. 이에 따라 전통서예에 대한 명확한 영어표현을 찾아야 할 것인데, 서양에 이에 합치되는 용어가 없음을 감안하여 동양의 명칭(한국은 ‘서예’, 중국은 ‘서법’, 일본은 ‘서도’)을 고유명사로 하여 발음 그 자체를 영어로 표기하는 것도 하나의 방법이라 생각한다. 학계에서도 이에 대하여 관심을 두고 논의를 조속히 하여 용어사용에 혼란이 없도록 해야 할 것이다. 그동안 한국의 서예계는 시대적 변화의 흐름 속에서 편협한 전통과 서예가의 아집에 고착되어 사회적 요구에 제대로 반응하지 못하고 화석화됨으로 인해, 거꾸로 세상으로부터 외면받는 상황에 직면하게 되었다. 이러한 과정에서 서예 같기도 하고 서예 아닌 것 같기도 한 캘리가 출현하게 되었다. 서예계도 이 냉엄한 현실을 받아들이고 이에 대한 반성과 더불어 서예와 캘리와의 학술적·예술적 관계 정립에 대하여 긍정적인 관점에서 많은 고민이 있어야 할 것이다. 지금은 4차산업 혁명에 직면하여 급격한 패러다임의 전환시대이다. 모든 것이 융·복합되어 가는 격변의 시대에 어떻게 서예의 본질을 지키면서 변화를 수용해 나갈 것인가에 대한 고민과 함께 세상을 향해 열린 사고의 자세를 가져야 한다고 본다.벽암 김정남(碧巖 金貞男)<학력>성균관대학교 유학대학원 석사(동양미학) - 논문제목 : 「ᄌᆞ경뎐정례의궤의 書體美 연구」성균관대학교 유학과 철학박사(동양미학) - 논문제목 : 「조선조 御筆에 관한 연구」 <개인전>2016. 주이탈리아한국문화원(로마) 개원기념 초대전(주제 ‘마루에 오르다’)2017. 인사동 가나아트센터(주제 ‘발칙한 꿈을 꾸다’)2017. 서초동 갤러리라이프(주제 ‘서예가와 나무꾼’) <주요경력>철학박사(성균관대 동양미학)한국서예문화학회 이사대한민국 서예전람회 대상 및 초대작가대한민국 추사서예대전 종합대상 및 초대작가세계서예비엔날레(전주) 초대대한제국 선포 120주년 기념 특별전 초대(2017, 어진박물관)한국서예 큰 울림전 초대(2017, 갤러리 미술세계)숭례문복원사업 상량문 書(2013)평창동계올림픽 주경기장(평창) ‘평화의종’ 현판 書(2018)

-

[News]

문화재청, 추사 글씨 3점 보물지정 예고

19세기 대표적 학자이자 서화가 추사 김정희(秋史 金正喜, 1786~1856)의 글씨 3점이 보물로 지정된다. 추사 김정희는 금석문의 서예적 가치를 재평가한 추사체를 창안해 한국 서예사에 큰 자취를 남긴 인물이다. 이번에 보물로 지정 예고된 3건의 서예 역시 이러한 학문적 예술적 관심과 재능이 구현된 작품이다. 김정희 필 대팽고회(金正喜 筆 大烹高會)3건의 작품은 ‘대팽고회’, ‘차호호공’, ‘침계’이다. 먼저 ‘김정희 필 대팽고회(金正喜 筆 大烹高會)는 1856년(철종7년)에 쓴 만년작(晩年作)으로, 두 폭으로 구성된 예서 대련이다. 내용은 중국 명나라 문인 오종잠(吳宗潛)의 「중추가연(中秋家宴)」이라는 시에서 유래한 것이다. “푸짐하게 차린 음식은 두부·오이·생강·나물이고, 성대한 연회는 부부·아들·딸·손자라네(大烹豆腐瓜薑菜, 高會夫妻兒女孫)”라는 글귀이다. 평범한 일상생활이 가장 이상적인 경지라는 내용에 걸맞게 소박한 필치로 붓을 운용해 노 서예가의 인생관과 예술관이 응축되어 있는 대표작이다. 다음으로 ‘김정희 필 차호호공(金正喜 筆 且呼好共)’에는 “잠시 밝을 달을 불러 세 벗을 이루고, 좋아서 매화와 함께 한 산에 사네(且呼明月成三友, 好共梅花住一山)”라는 문장을 예서로 썼다. ‘촉(蜀)의 예서 필법으로 쓰다(作蜀隸法)’라는 글귀를 넣어 중국 촉나라 시대의 비석에 새겨진 글씨를 응용했음을 밝힌 것을 볼 수 있다. 김정희 필 차호호공(金正喜 筆 且呼好共)금석학에 조예가 깊었던 김정희의 학문이 예술과 결합된 양상을 잘 보여주는 사례로, 필획 사이의 간격이 넉넉하고 자획의 굵기가 다양하다. 빠른 붓질로 속도감 있는 효과를 내는 등 운필의 멋을 최대한 살린 김정희 서예의 수작(秀作)이다. 마지막으로 ‘김정희 필 침계(金正喜 筆 梣溪)’는 ‘침계(梣溪)’를 쓰고, 왼쪽에 행서로 8행에 걸쳐 발문을 썼다. 두 과의 인장을 찍어 격식을 갖추었다. ‘침계’는 김정희와 교유한 윤정현(尹定鉉, 1793~1874)의 호이다. 김정희 필 침계(金正喜 筆 梣溪)발문에는 윤정현이 김정희한테 자신의 호를 써달라고 부탁했으나 한나라 예서에 ‘침(梣)’자가 없어 30년간 고민하다가 해서와 예서를 합한 서체로 써주었다고 한다. 작품의 완성도를 갖추기 위해 수 십 년을 고민한 김정희의 작가적 태도와 이러한 김정희를 기다려준 윤정현의 인내와 우정이 어우러진 작품이다. 작품 ‘침계’는 구성과 필법에서 작품의 완성도가 높은 뿐 아니라 김정희의 개성을 잘 보여준다. 문화재청은 이번에 지정 예고한 추사 김정희 글씨 3점에 대해 30일간의 예고 기간 동안 각계의 의견을 수렴·검도하고 문화재위원회 심의를 거쳐 국가지정문화재로 지정할 계획이다. 국가지정문화재(보물) 지정 예고된 3건의 작품은 간송미술문화재단에 소장되어 있다. 2018. 2. 20글씨21 편집실

-

[News]

전각실기완성(篆刻實技完成) 발간

도판으로 엮은 『전각실기완성』이 더욱 편리하게 변경되어 출간되었다. 저자 국당 조성주 선생은 과거 출간한 <전각 실습>의 내용에 한자가 주로 표기되어있어 읽기 불편하다는 독자들의 제언에 이를 재편집 구성하여 출간하였다. 저자 조성주는 본문 내용의 한자를 모두 한글로 변환하여 읽기 쉽게 하였으며 꼭 필요한 한자는 한글과 함께 병기하여 공부할 수 있도록 하였다. 아울러 전반적인 목차 내용 또한 불필요한 내용은 삭제하고 중요한 부분은 내용을 더욱 보강하여 내놓았다. 『전각실기완성』은 제1장에서 전각의 역사와 역대의 인장을 소개하고 우리나라의 새인과 전각에 대해 소개하였다. 제2장에서는 명·청대 전각파맥의 형성과 흐름을 설명하였으며, 제3장은 전각의 실기로 도판과 자세한 설명으로 전각의 용구와 용재, 임모각법, 창작, 봉니, 인면 잔결과 인변처리법, 측관법, 한글전각의 창작, 탁본 등으로 구성되었다. 수백 장의 도판과 설명으로 전각의 기본부터 창작, 응용까지 두루 공부할 수 있는 『전각실기완성』은 저자가 국내 및 중국, 일본 등의 많은 실기서적과 그간의 공부했던 경험을 바탕으로 기초 실습에 중점을 두었다. 전각의 모든 실기과정을 담은 책으로 전각에 관심을 갖는 서화인, 전각인, 초보자에게 기초를 다질 수 있는 좋은 안내서가 될 것이다. 저자는 1997년 금강경을 10여 년간 전각으로 완각하여 한국 기네스북에 등재된 바 있다. 또한 2012년에는 7만여 글자의 대작인 법화경을 완성해 기록을 세웠다. 논문으로는 ‘인면잔결과 전각미에 관한 연구’, ‘오창석 인예술관 연구’, ‘서예와 전각의 상관성 연구’ 등이 있다. 2018. 2. 22글씨21 편집실

-

[News]

訃告 - 우죽 양진니 선생 대한민국서예인장

한국 서예계의 거장 고 우죽 양진니 선생이 2월 22일 별세했다. 유족으로 아내 김옥희 여사와 아들 웅준, 성준, 철호씨가 있다. 장례는 대한민국서예인장으로 치러진다. 빈소는 서울 여의도 성모병원, 발인은 25일 오전 7시이다. 고 양진니 선생은 1928년 경남 창녕 출신으로 국전에서 대통령상을 수상했다. 국전, 국립현대미술관 초대작가로 활동, 한국서예협회 1, 3대 이사장을 역임했다. 장례공동위원장 : 윤점용(한국서예협회 이사장) 권인호(한국미술협회 서예위원장)강대희(한국서가협회 이사장) 김영기(한국서도협회 회장) 연락처 : 한상봉(010-3752-0256) 2018. 2. 23글씨21 편집실

-

[News]

한국서예단체총협의회(서총) 2018 무술년 단배식 열려

한국서예단체총협의회(이하 서총)가 지난 23일 ‘2018 무술년 단배식’을 열었다. 한국서예진흥재단, 서예진흥정책포럼, 예술의전당이 후원한 단배식은 유명 서예인들이 대거 참석한 가운데 ‘서예! 이 시대의 정신이다’를 주제로 한뜻을 모았다. 단배식을 진행중인 이종선 총간사(한국서예단체총협의회)행사는 이종선 총간사의 진행으로 이뤄졌다. 식전 행사로 예술의전당 어린이예술단 김민결, 김나현과 국악지도 오혜연 고수가 공연을 선보였다. 행사 시작 전에는 22일 타계한 한국 서단의 원로 故 우죽 양진니 선생에 대한 추도 묵념이 있었다. 이어 단체 선절 세배를 하며 신년을 맞아 서로의 복을 빌었다. 윤점용 서총 공동대표홍석현 한국서예진흥재단 이사장유성엽 국회 교육문화체육관광위원장다음으로 서총의 업무 보고가 있었다. 2013년 8월 서총의 결성 이후 작년까지 12차 서예진흥정책포럼을 개최하였으며, 2015년 11월 제19대 국회서예진흥법 발의, 2016년 예술의전당 서예관 리모델링(재개관전 ‘통일아’), 2017년 2월 정유년 단배식, 2017년 6월 sac callife\'오늘의 한국서예전‘, 2017년 12월 제20대 국회진흥법발의 기자회견, 진흥재단 자본금 3억 확충, 법인화 진행중, 2018년 1월 입법추진위원회 제1차 회의 등이 보고되었다.고학찬 예술의전당 사장권창륜 서예진흥법 입법추진위원회 위원장이날 행사에는 서예진흥법 발의에 힘쓴 유성엽 국회 교육문화체육관광위원장과 최재천 변호사, 권창륜 추진위원장, 고학찬 예술의전당 사장 등이 자리하였다. 윤점용 서총 공동대표는 인사말에서 “서예진흥법 국회 통과와 한국서예재단 출범으로 올해를 한국 서예의 부흥기로 만들자”라고 서예계에 희망찬 활성화를 예고했다. 홍석현 한국서예진흥재단 이사장은 “서예진흥법의 통과를 위해 서예인의 단합이 필요할 것, 서예인들의 저력을 보여주길 바란다.”라며 외부의 노력뿐 아니라 서예인들 모두가 힘써줄 것을 강조했다. 단체 기념사진만찬 이후 권창륜 추진위원장의 신년휘호를 시작하여 참석한 서예인들의 휘호를 통해 ‘서예를 꽃피우자’는 메시지를 전달하며 서총이 주최한 2018 무술년 단배식의 막을 내렸다. 2018. 2. 26취재 김지수 기자

-

[News]

제19회 세종한글서예대전 입상자 발표

(사)세종한글서예큰뜻모임(회장 서정수)이 주최한 제19회 세종한글서예대전은 지난 2월 20일부터 22일까지 공모한 작품을 심사하여 오늘 27일 입상자를 발표했다. 제19회 세종한글서예대전 심사현장수상자는 세종대상<문화체육관광부장관상> 1명(상금 300만원), 우수상 3명(상금 100만 씩)이며, 특선에 48명 입선에 214명이 수상하였다. 대상에는 갈빛 손현주씨가 수상을 하며 영예를 안았다. 이어 우수상(한힌샘상)에 솔벗 양현석씨, 우수상(한서상)에 하연 이정균씨, 우수상(외솔상)에 율도 백승갑씨가 받았다. 대상 作 - 손현주우수상(한힌샘상)作 - 양현석세종한글서예큰뜻모임은 한국서예의 진정한 본령과 한글서예의 창조적 미래를 위하여 서예대전을 이어오고 있다. 한글서예의 위상을 널리 알리는 장을 마련함으로서 한글서예 활성화에 기여하는 한글서예공모전으로 자리매김하고 있다. 우수상(한서상) 作 - 이정균우수상(외솔상) 作 - 백승갑제19회 세종한글서예대전 대회장, 심사위원장, 심사위원 모습입상작품의 전시회는 오는 4월 6일부터 12일까지 예술의전당 서울서예박물관에서 감상할 수 있다. 전시개막식은 4월 6일 오후 4시 30분이다. 2018. 2. 27글씨21 편집실 <상세 명단>대 회 장 : 서정수운영위원장 : 박병천심사위원장 : 조종숙심 사 위원 : 류승란, 강복영, 정복동, 박숙희, 손경희, 박경애 대 상 (문화체육관광부장관상 세종대상) : 갈빛 손현주우수상 (한힌샘 주시경) : 솔벗 양현석우수상 (한 서 남궁억) : 하연 이정균우수상 (외 솔 최현배) : 율도 백승갑 특 선 : <현대문 정자>달리 김미옥, 한온 장윤서, 글빛 문소영, 송곡 박향선, 가원 강향숙, 말글 김성희, 인당 김영숙<현대문 흘림>산들 윤차란, 정선 윤태휘, 안당 문병수, 양천 유소희, 희소 최귀덕, 든해 이영애, 글길 서윤경, 아름 양정자, 예빈 강명자, 청암 김진호, 연우 한선희, 원정 장형안<고문 정자>찬들 전은영, 서영 이광숙, 다올 김은정, 연지 최현숙<고문 흘림>보배 유선영, 호원 남갑균, 청고 윤용집, 새길 남궁화영, 새빛 이선옥, 한빛 이석순<판본체>일물 고윤형, 연제 이명희, 채운 박선희, 솔메 홍성표, 꽃비 김영희, 유산 이 발, 맑은샘 유훈부<일반체>옹달샘 정인순, 봄뫼 신순동, 여일 신준선<소자>아운 신소정<문인화>봄들 조춘란<전각>녹원 김현미, 남헌 윤홍열<캘리그라피>먹빛 최은희, 연두 이유리, 온강 조윤영, 아정 강민경, 자작 문선미 입 선 : <현대문 정자>새벽샘 김인자 새날 이홍점, 지원 서영하, 초아 최희승, 아정 정희남, 오름 송계화, 다향 임승미, 현아당 윤남중, 시아 노상석, 문강 신인하, 이강 정춘희, 예경 윤방원, 꽃담 권영혜, 흥인 박순지, 진수정 정계임, 유정 최복희, 희소 최귀덕, 채운 박선희, 글길 서윤경, 예당 박지영, 아름 양정자, 예빈 강명자, 서하 박규리, 여울 홍선자, 솔벗 박송권, 예솔 한종희, 가을 구혜경, 단아 이경순, 운봉 이윤섭, 수당 조환유, 옹달샘 정인순, 아정 강민경, 여강 박상각, 효원 김주영, 봄해 김익남, 하늘빛 박윤정, 새빛 이선옥, 해솔 박정재, 청명 조경애, 달포스 치하루, 꽃터 이영애, 일송 오재양<현대문 흘림>초롱 장소영, 송연 김정복, 참빛 최성희, 성옥 오세정, 가안 김순현, 지원 서영하, 초아 최희승, 아정 정희남, 송연 백소담 오름 송계화, 달리 김미옥, 현아당 윤남중, 솔샘 신용복, 한울 김중식, 한솔 김진혁, 별내 강병상, 여울 강명진, 일물 고윤형, 은강 이진환, 새길 남궁화영, 다운 한원순, 윤슬 곽동숙, 꽃담 권영혜, 한별 이인환, 흥인 박순지 날빛 권은정, 한울 김종임, 늘꽃 이수정, 채운 박선희, 한슬 박선자 송곡 박향선, 다올 김은정, 봄해 김익남, 말글 김성희, 해은 임성빈 들꽃 김희선, 예당 민순자, 솔벗 박송권, 한빛 최현주, 청암 한영무 은파 노정희, 달빛 윤경호, 단아 이경순, 은빛 김성례, 서담 권기수, 뜨락 윤귀순, 지원 김순실, 덕인 박용흥, 솔숲 박화숙, 의덕 조영숙, 꽃비 김영희, 단아 정갑숙, 꽃리 김미순, 심초 한혜지, 초아 손정분, 들빛 심영애, 새벽샘 김인자<고문 정자>가람 김선희, 가안 김순현, 시월 이미혜, 한운 이재영, 청고 윤용집, 우담 류승현, 이강 정춘희, 다운 한원순, 해올 이진주, 한울 김종임, 한온 장윤서, 솔벗 박송권, 예솔 한종희, 한빛 최현주, 한결 강별메, 경운 강미정, 지원 김순실, 연우 한선희, 청민 오병철, 청솔 박재연<고문 흘림>해인 김인숙, 솔내 이문석, 미루 우덕순, 든해 이영애, 힌솔 한혜숙, 자올 석지원, 시월 이미혜, 늘벗 박경호, 선경 유연하, 담은 정왕호, 서영 이광숙, 늘푸름 성경랑, 윤슬 곽동숙, 예경 윤방원, 법광 김병대, 한별 이인환, 날빛 권은정, 늘꽃 이수정, 한슬 박선자, 송곡 박향선, 새빛 이선옥, 인당 김영숙, 경운 강미정, 청암 한영무, 해연 이순자, 한울 신윤자, 뜨락 윤귀순, 청민 오병철, 꽃리 김미순, 심초 한혜지<판본체>신파 이숙영, 지란 강경자, 산샘 이순정, 옥돌 한재봉, 가온 양진호, 난곡 이애란, 추곡 문정수, 미루 우덕순, 한울 김중식, 설뫼 박경영, 유천 이동기, 은석 문설모, 든해 이영애, 글길 서윤경, 봄해 김익남, 하늘빛 박윤정, 들풀 심정수, 윤송 안시현, 은빛 김성례, 효원 김주영, 서하당 신경은, 봄뫼 신순동, 동림 이진경, 찬솔 윤창완, 연강 권혁만, 기헌 김소진, 정산 김인식<일반체>하람 박찬희, 유산 이 발, 동재 정경숙, 지혜 우상임<소자>늘봄 김원년, 산들 윤차란<문인화>예지 천지현, 예지 천지현, 청람 석미화, 봄들 조춘란, 동해 홍수정, 동해 홍수정, 지혜 우상임<전각>선우 한선자, 남헌 윤홍열, 소하 장인정, 연강 권혁만, 연강 권혁만<캘리그라피>새벽샘 김인자, 먹빛 최은희, 먹빛 최은희, 연두 이유리, 가온 이서희, 가온 이서희, 온강 조윤영, 온강 조윤영, 갈들 정은영, 갈들 정은영, 도담 이환희, 도담 이환희, 석곡 조전형, 강호 최지윤, 글초 김바다, 들꽃 곽혜순, 글솜 정미영, 옹달샘 정인순, 아정 강민경, 자작 문선미

-

[News]

새롭게 개편한 국립고궁박물관의 <왕실의례실>, <궁중서화실>

지난해 9월부터 진행한 국립고궁박물관의 지하 1층 상설전시실이 보수공사를 마치고 관람객을 맞이한다. 새롭게 개편한 상설전시실은 1부 ‘왕실의례실’, 2부 ‘왕실의 의례를 장엄한 의장’, ‘3부 ’의례를 통한 효의 실천‘, 4부 ’예와 악을 담아낸 궁중음악‘ 등 4개의 주제로 이뤄진다. 왕실의례실 전경 -자료제공 문화재청기존의 ‘왕실의 의례’, ‘왕실의 행차’, ‘궁중의 음악’, ‘종묘’ 등으로 나뉘어 있던 전시 내용을 국왕의 일생을 관통하는 각종 의례를 바탕으로 재구성했다. 왕실잔치와 종묘 신실의 제사 상차림을 재현하고 국왕의 가마와 이를 둘러싼 각종 의장물 전시를 강화했다. 선조 \'어필 병풍\'의 일부 - 자료제공 국립고궁박물관궁중서화실에서는 조선 임금 가운데 명필로 꼽히는 선조(재위 1567~1608)가 대범하고 활달한 필치로 쓴 글씨를 나무판에 찍어서 만든 8폭 ‘어필(御筆) 병풍’이 처음으로 일반에 선보였다. 이 병풍은 한 폭의 크기가 가로53.6cm 세로 134.7cm로 중국 문인들이 지은 여러 시를 쓴 작품이다. 효종 각석(좌) 숙종 각석(우) - 자료제공 국립고궁박물관선조의 어필 병풍과 함께 효종(재위1649~1659)과 숙종(재위1674~1720)이 쓴 글씨를 돌에 새긴 각석(刻石)2점과 오봉장생도(五峰長生圖)도 최초로 전시했다. 효종의 각석에는 효종이 왕위에 오르기 전이었던 1640년 고향으로 내려가는 재종형을 슬퍼하며 지은 시가 담겼고, 숙종의 각석에는 훗날 영조가 되는 연잉군에게 내린 글이 새겨졌다. 오봉장생도 - 자료제공 국립고궁박물관오봉 장생도는 19세기에서 20세기 초반 사이에 그려진 것으로 추정되며 붉은 해와 하얀 달, 산봉우리를 묘사한 일월오봉도에 왕실 가족의 장수를 기원하는 십장생도의 소재를 결합한 그림이다. 일월오봉도에 등장하는 달이 없는 점이 특징으로 꼽힌다. 2018. 2. 28글씨21 편집실

-

[News]

<조선의 어보 기념메달 시리즈> 출시 예정

세계기록유산인 조선왕실의 어보를 널리 알리기 위한 일환으로 <조선의 어보 기념메달 시리즈>가 출시된다. 문화재청(청장 김종진)은 2일 오전 10시 30분 덕수궁 석조전에서 한국조폐공사(사장 조용만), 국외소재문화재재단(이사장 지건길)이 참석한 가운데 <조선의 어보 기념메달 시리즈>를 출시해 조성되는 메달 판매수익금으로 국외소재문화재들을 후원하는 약정식을 개최했다. 조선의 왕실 어보 기념메달 시리즈 - 태조가상시호금보(태조의 어보) 금메달이번에 나오는 시리즈는 태조, 세종, 정조, 명성황후 어보 등 총 4종으로, 올해부터 2019년까지 연간 2종씩 제작된다. 어보 기념메달은 조폐공사의 특수 압인(壓印)기술을 사용해 경기무형문화재 제18호 옥장(玉匠) 김영희 보유자가 참여하는 방식으로 제작된다. 조선의 왕실 어보 기념메달 시리즈 - 태조가상시호금보(태조의 어보) 금도금3월 출시되는 첫 기념메달은 태조의 어보 ‘태조가상시호금보(太祖加上詩號金寶))’를 새긴 메달로, 금(37.5g), 금도금(31.1g), 은(31.1g) 3종으로 제작된다. 3월 5일부터 16일까지 한국조폐공사 쇼핑몰(koreamint.com) 등에서 한정 판매될 예정이다. 조선의 왕실 어보 기념메달 시리즈 - 태조가상시호금보(태조의 어보) 은메달문화재청은 조선 왕실 어보 및 어책의 국외문화재환수와 보호활동 등을 통해 국민의 관심과 참여가 더욱 활성화될 수 있도록 지원과 협력을 아끼지 않을 것을 밝혔다. 2012년 문화재지킴이 협약을 맺은 문화재청과 한국조폐공사는 ‘한국의 문화유산‘을 주제로 궁궐과 서원 등을 새긴 30종의 기념메달들을 제작하여 해당 문화재들을 널리 알린바 있다. 2018. 3. 2글씨21 편집실

-

[Column]

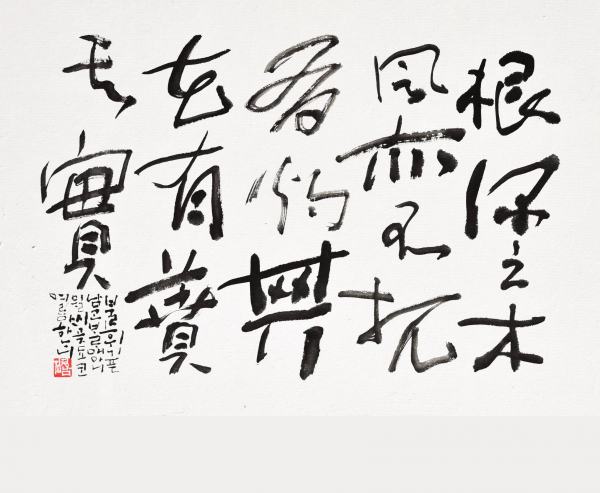

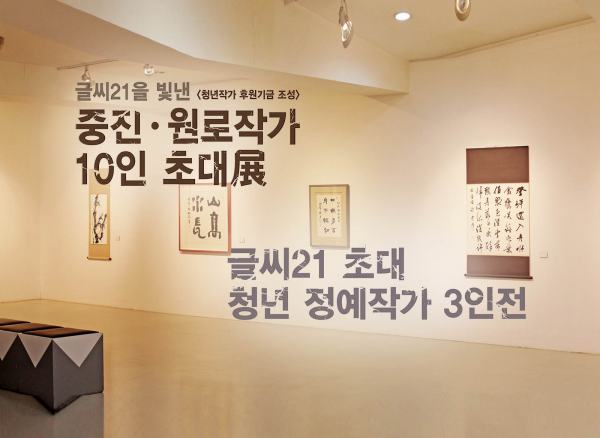

모바일 매거진 글씨21 기획 :

<모바일 매거진 글씨21 초대 청년 정예작가 3인展>의 의의조민환(성균관대 교수, 한국동양예술학회 회장)1.\'모바일 매거진 글씨21\'이 기획하여 2018년 2월 인사동 백악미술관에서 <\'모바일 매거진 글씨21\'을 빛낸 중진·원로작가 10인展>, <\'모바일 매거진 글씨21\' 초대 청년 정예작가 3인展>을 개최한 것은 한국서단 역사에 기록될 하나의 사건이다. 구지회 作 - 바라보다김영삼 作 - 청죽후원전과 초대전이 동시에 개막된 그 내막을 보면, 기증된 작품의 판매금은 한국서단 미래의 주역인 청년작가의 후원금으로 사용하자는 취지에 공감한 대한민국 서·화단의 중진·원로작가 10인[구지회, 김영삼, 박용설, 박원규, 백영일, 이일구, 정하건, 정해천, 조성자, 황석봉]의 작품 전시와 \'모바일 매거진 글씨21\'에서 진행되었던 ‘청년정예작가 선발 공모’를 통해 선발된 청년 3인[이완, 이정, 정준식]의 작품을 전시한 것이다. 한마디로 말한다면, 한국 서단의 선후배가 공존을 모색한 아름다운 전시회이면서 공모전 선발에 새로운 기준을 제시한 기획전이었다. 박용설 作 - 茶山先生句박원규 作 - 萬福2.최근 한국서단에 종이로 발간되는 서예잡지가 아닌 영상물을 통해 서예에 종사하는 인물들에게 다양한 소식을 실시간으로 전해주고 있는 모바일 매거진 매체가 탄생하였다. \'모바일 매거진 글씨21\'이 그것이다. 이번 전시를 기획한 \'모바일 매거진 글씨21\'은 서예·캘리그라피·문인화·전각과 관련된 뉴스와 전시를 다루는 모바일 매거진으로, 한국의 서예문화를 새롭게 조명하고 활성화하고자 2017년 출범한 회사이다. 이 회사는 모바일 앱에서 \'모바일 매거진 글씨21\'을 검색하면 전시일정, 작가 인터뷰, 서단 소식 등을 무료로 다운로드를 받을 수 있게 하여 종이로 나오는 월간지 형태의 잡지와는 차별성을 꾀하고 있다. 백영일 作 - 墨電 이일구 作 - 댓잎에 바람 일어2\'모바일 매거진 글씨21\' 대표인 석태진은 그동안 한국서단을 대표할 수 있는 작가들을 선정해 인터뷰 형식으로 작가들의 서예세계와 서예역정을 생생하게 보여준 바가 있다. 그 인터뷰의 주제는 ‘이 작가의 思생활’, ‘원로에게 길을 묻다’라는 것이었는데, 이를 통해 각 작가들의 예술창작과 관련된 실질적인 운필 과정 및 예술정신을 하나하나 낱낱이 보여주어 한국서단의 현재적 흐름을 잘 보여주고 있다. 만약 \'모바일 매거진 글씨21\'이 정보를 제공하는 언어 문제만 해결한다면 한국서예의 현황을 세계적으로 알릴 수 있는 전문 매체로 자리매김 될 것이다. 정하건 作 - 口無多言 身不輕動정해천 作 - 淸明3.인류의 예술사를 보면 동일한 예술작품이라도 어떤 기준을 가지고 보느냐에 따라 달리 평가되었던 것을 확인할 수 있다. 동양예술사에 적용하면, 유가(儒家)의 중화(中和) 미학의 틀에서 평가하느냐 아니면 노장(老莊)이나 양명심학(陽明心學)에 근간한 광견(狂狷)미학의 틀에서 평가하느냐에 따라 동일한 작품이라도 그 평가는 달랐다. 이에 서예의 경우 조맹부(趙孟頫) 같이 법고(法古)에 의한 ‘보기 좋은 연미(姸媚)한 글씨’와 왕탁(王鐸)이나 부산(傅山)처럼 ‘졸박(拙樸)하고 거칠지만 작가의 창의성이 담긴 글씨’는 구별해서 볼 것을 요구하였다. 조성자 作 - 학춤황석봉 作 - 如人飮水 冷暖自如이상의 역사를 가졌던 서예가 오늘날은 이전과 다른 상황이 전개될 수 있다는 점을 고려해야 한다. 무슨 말인고 하니, 이제 우리들의 실생활 곳곳에서 인공지능이 침투하고 있는데, 예술분야도 마찬가지라는 상황에 대한 인식이다. 특히 서예의 경우 한정된 문자를 통해 그 예술성을 담아내야 한다는 점에서 여타 예술장르에 비해 생존과 관련해 더욱 불리한 상황에 처할 수 있다. 좁혀서 말한다면, 앞으로 인간이 로봇을 이용한 서예 창작이 가능하게 된다면, 상황에 따라 붓의 적절한 운용을 습득하기 위해 오랜 기간의 서예학습을 할 필요가 없는 상황이 전개될지도 모른다. 지금 당장은 아니겠지만, 인간의 힘을 빌리더라도 만약 ‘왕희지(王羲之)’의 모든 서체를 습득한 인공지능 ‘로봇서예가’가 인간과 왕희지 서체 모방을 두고 대결한다면 인간이 백전백패할 가능성이 있다는 것이다. 우리는 이미 ‘알파고’를 통해 바둑에서 그 현실을 확인한 바가 있다. 이런 상황에서 서예가 예술로서 존립하려면 서예가는 인공지능 ‘로봇서예가’가 할 수 없는 것을 창안해야 한다. 다른 말로 말한다면, 인공지능 로봇서예가는 인간이 준 데이터를 분석하는 차원에서는 이른바 ‘법고에 의한 의양(依樣)의 아름다움’은 완벽하게 재현할 수 있겠지만, 전혀 새로운 것을 창안하는 ‘창신(創新)의 경지’는 여전히 인간의 몫이라는 것이다. 특히 창신의 경지에서 논할 수 있는 예측할 수 없는 인간 감정의 감흥과 감수성은 여전히 인공지능 ‘로봇서예가’가 넘볼 수 없는 인간의 몫이 될 것이다. 이런 점에서 ‘회화적 요소를 서예에 응용한[以畵入書]’ 서예세계를 펼친 정섭(鄭燮)이 말한 창신적 예술정신과 관련된 다음과 같은 말을 상기할 필요가 있다. 이완 作 - 磨墨이완 作 - 口口口하늘을 번쩍 들고 땅을 짊어질 만한 글, 번개가 치고 우레가 울리는 듯한 글씨, 신령도 꾸짖고 귀신도 욕할 만한 이야기, 예전에도 없었고 지금도 볼 수 없는 그림은 원래 심상한 식견 중에 있는 것이 아니다. 그리기 이전에는 하나의 격을 세우지 않으며, 이미 그린 이후에도 하나의 격을 남기지 않는다. 미래의 서예는 정섭이 말한 것과 같은 예술정신을 통한 작품 창작이어야 할 것이다. 이런 점을 고려하면서 그럼 \'모바일 매거진 글씨21\' <초대 청년 정예작가 3인展>이 갖는 의의를 보자. 이정 作 - 四(four)이정 作 - 一(one) 4. <청년 정예작가 3인전>은 \'모바일 매거진 글씨21\'에서 45세 이하의 젊은 서예가를 대상으로 정예작가의 발굴과 지원이라는 의미와 함께, 한국서예의 현재를 짚어보고 미래를 예견하고자 하는 기획의 결과물이다. 선발작가에게는 전시 개최의 특전을 부여하기로 했고, 여기에 소요되는 비용은 함께 열리는 중진·원로작가의 전시를 통한 수익금으로 충당하고자 하였다. 이번 \'모바일 매거진 글씨21\' 기획전에 참여했던 중진·원로작가 10인들은 개개인마다 성향이 다르지만 한국서단과 서예의 미래를 걱정하고 후배를 사랑하는 마음은 같았기에 이 같은 아름다운 전시회가 열릴 수 있었다. \'모바일 매거진 글씨21\' 편집주간인 성인근은 이번 공모전에서는 조형보다는 질감에, 질감보다는 개성에 초점을 맞추어 작품과 작가를 선별했다고 한다. 작가 선별 기준을 좀 더 구체적으로 보면, 고전에 대한 이해와 자기화, 현대 예술 사조에 대한 감각, 서예와 타 장르와의 조응성을 고려해 선발했다고 한다. 선정된 작가에 대한 선정 평을 보면, 이완 작가는 고전에 대한 통찰을 바탕으로 현대적 조형성과 함축성이 돋보인 점, 이정 작가는 전통에 대한 이해력을 바탕으로 현대 미술사조 속에서 붓과 먹이 어떻게 자리매김 되는지를 진지하게 고민한 것, 정준식 작가는 문인화의 본령에 대한 진지한 성찰과 함께 시대미감에 대한 의미 있는 질문들로 채운 점들이 주목받았다. 전반적으로 작가마다 실험적 예술정신과 서예의 미래적 전망에 대한 예술창작 정신 등이 높이 평가받은 것을 알 수 있다. 정준식 作 - 深畵 1정준식 作 - 論畵 4작가 선정과 관련해 평가한 항목들을 보면 어느 항목도 그 조건을 채우기도 쉽지 않다. 이처럼 다양한 항목과 기준이 있었음에도 불구하고 선정 기준의 가장 핵심적인 것을 지적한다면, 바로 작가의 실험적이면서 도발적인 창신성이라고 할 수 있다. 이상과 같은 작가 선정과 관련된 기준은 여타 수없이 행해지고 있는 공모전 선발과 다른 새로운 기준을 제시했다는 점에서 무엇보다도 의의가 깊다. 무슨 말인고 하니, 대부분의 공모전들이 작가 선발 기준을 주로 법고 측면에 초점을 맞추거나, 혹은 출품된 작품의 예술성이나 창신성이 뛰어나도 점하나 획하나 잘못된 것 가지고 시비를 거는 유아적 행태를 보이는 경우가 많은데, \'모바일 매거진 글씨21\'에서 기획한 공모전은 그런 점을 과감하게 벗어던졌다는 점에서 차별성을 보였다는 것이다. 이 같은 차별성은 한국서단의 미래를 밝게 해 줄 것이란 점에서 매우 고무적이다. 아울러 그 차별성에 작가 선정의 공정성도 동시에 묻어 있다는 점도 높이 평가할 만하다. 한국서단에도 이제 곳곳에서 바야흐로 훈풍이 불고 있다. 그 훈풍이 일회성으로 끝나지 않는다면 한국서단의 미래는 밝다고 본다.