서화소식

-

[News]

서예진흥법 시행령 문체부 시안에 대한 토론회와 기해년 단배식

<서예진흥법 시행령 문체부 시안에 대한 토론회와 기해년 단배식> 서예의 새로운 부흥의 장을 위한 서예인들의 바램이 담긴 “서예진흥법 시행령 문체부 시안에 대한 토론회와 기해년 단배식”이 19일 영등포 공군회관 그랜드볼룸에서 열렸다. 한국서예단체총협의회가 주최하고 한국서예진흥재단, 서예진흥정책포럼, 예술의전당이 후원한 이번 행사는 서예진흥을 염원하는 서예인 150여 명이 참석하였다. 고마운 분들에게 감사를 전하고 위 분에게는 존경을, 아랫사람에게는 사랑을 전하는 이날 단배식에서 서총 공동대표를 대표하여 인사를 한 한국서가협회 강대희 이사장은 작년 서예진흥법 제정에 도움을 준 각계 여러 인사들에게 감사를 표하고 시행령이 발효되는 금년이 매우 중요한 해 임을 강조하며 서예인들의 긴밀한 대처와 협조를 당부하였다.고학찬 예술의전당 사장, 권창륜 입법추진위원장, 이돈흥 입법추진부위원장, 홍석현 한국서예진흥재단 이사장, 손경식 한국서도협회 고문, 윤점용 서총 공동대표, 김영기 서총 공동대표 등 서예계 인사들이 자리를 함께 하였다. 권창률 입법추진위원장한국서예진흥재단 홍석현 이사장행사는 이종선 총 간사의 시행령 문체부 시안에 대한 서총의견 설명으로 시작되었다. 서예진흥에 관한 법률, 시행령, 시행규칙은 올해 6월 12일부터 시행하게 되어있다. 이 전에 시행령과 시행규칙은 석 달 정도에 걸쳐 수정 보안하게 된다. 각계의 여론도 수렴하고, 과정을 거쳐 공람을 하고 공청회를 열게 되며 또 법제처에 심의를 받고 국무회의를 통과해야 한다. 이종선 총 간사이에 이종선 서총 총간사가 문화관광체육부가 마련한 시행령안과 서총이 준비한 추가사항을 설명하였다. 주요 삽입 요청내용은1. <시행령 제2조 (신설)> 국가 및 지방자치단체는 초등학교에서 서예교육이 시행될 수 있도록 교육부 및 시도교육청에 협조를 요청하여야 한다.2. <문체부 시행령 제2조>(기본계획의 수립 등) ① 문화체육관광부은 법제4조제1항의 기본계획을 확정한 경우 관계행정기관의 장과 시. 도지사에게 통보하여야 한다 3. <시행령 제5조 제1항 5호추가>(국제협력 및 해외진출 지원) ①지원대상단체에서 5. 그 밖에 문화체육관광부 장관이 지정하는 단체 및 기관4. 시행령 제6조 제1항에 추가 4. 국내외 외국인에 대한 한국서예의 교육 및 보급을 위한 사업 등이다. 서총공동대표이자 한국미술협회 권인호서예위원장은 “서총은 방심하지 않고 끝까지 노력하여 훌륭한 취지의 법이 촘촘하게 짜여 질 수 있도록 노력할 것이다. 이를 통해 국민이 사랑하는 예술인 서예가 온당한 대우를 받고 서예가들도 긍지와 자부심을 갖고 작품 활동을 할 수 있는 세상이 되도록 노력하겠다.”라고 밝혀 서예진흥법에 대한 기대감을 밝혔다. 서총공동대표이자 한국미술협회 권인호서예위원장이어 예술의전당 고학찬사장은 축사를 통해 “서예의 진흥과 밝은 미래를 위해서 젊은이들이 서예를 해야 한다. 어린아이들에게 붓을 쥐여줘야 한다. 우리가 힘을 더 쏟아부어야 한다.”라며 서예교육에 대한 중요성을 강조하였다. 예술의전당 고학찬사장이종선(장로회신학대학교) 교수의 ‘서예진흥법 , 독배인가 도전인가?’에 관한 발표도 이어졌다. 그는 발표에서 세계 최초로 “서예진흥법”의 시행을 앞둔 한국서예는 새로운 도전에 직면해 있다고 주장하며, 법체계에 맞게 충실하게 혁신을 준비한다면 한국서예는 당면한 위기들을 극복하고 한류를 대표하는 문화예술, 문화산업으로 도약할 기회가 될 것이지만 자칫 방심하거나 타성에 젖어 안일하고 구태의연하게 대처한다면 서예진흥법은 오히려 치명적인 독배毒杯가 될 수도 있다고 경계하였다. 이어 서예 교육, 서예 사절단 파견, 서예의 공공성의 영역으로의 확장의 중요성에 대한 의견 등을 논설하여 행사장에 모인 서예인들이 함께 공감하였다. 이종선(장로회신학대학교) 박사오랜 서예인들의 바람이었던 서예진흥법 시행을 곧 앞두고 있다. 서예진흥법은 서예 부흥의 완성이 아니라 시작일 뿐이다. 서예의 진정한 가치가 발휘하기 위해서는 서예인들의 끊임없는 관심과 애정이 가장 필요할 때이다. 서예진흥법 시행령 문체부 시안에 대한 토론회와 기해년 단배식을 통해 다시 한 번 서예에 대한 관심과 애정을 상기시킬 수 있었다. 2019.02.20이승민기자

-

[News]

제26회 한국서예문화학회 학술대회 및 서론강독회

제26회 한국서예문화학회 학술대회 및 서론강독회열려 함께 공부하며 배우는 유익한 시간갖아...한국서예문화학회가 주최하고 문경시, 문경문화원이 후원하는 2019년 한국서예문화학회 제26회 학술대회가 지난 2월 16일~17일까지 1박 2일의 일정으로 문경문화원에서 개최하였다. 이번 학술발표에는 총 6명이 발표하고 6명이 논평하였으며 종합토론의 좌장은 조민환(성균관대)교수가 맡았다. 이번 행사에는 문경 고윤환 시장이 직접 참석하여 축사를 하였다. 그는 “문화의 고장 문경에서 한국서예문화학회 학술대회가 열리게 된 것을 문경시민과 함께 기쁘게 생각하며, 앞으로도 계속 이곳 문경에서 좋은 학술대회가 열리기를 희망한다.”라며 축하의 말을 전하였다.또한 이번 행사는 문경문화원이 신축 개관을 맞이하여 문경문화원 현한근 원장님의 적극적인 후원으로 이루어지게 되었다는 점에서 의미가 깊다. 현한근 원장은 환영사와 함께 ‘문경새재전국휘호대회’의 관심도 당부했다. 또한 앞으로 본 학회에 대해 문경시장과 문경문화원장의 적극적인 지원을 약속하기도 했다. 학술발표가 끝난 후 참가한 서예가들의 시필회가 열려서 현장휘호의 진수를 볼 수 있는 기회를 가지며 선비의 문화를 향유하기도 하였다. 이튿날로 이어진 학술회에서는 서론강독(좌장: 전상모. 발표 5인)을 하며 학구열을 불태웠다. 마지막으로 문경새재 문화답사와 관광으로 문경 알기에 함께 하였으며, 한지박물관견학을 통해 한지의 역사와 다양한 쓰임에 대하여 공부하는 시간도 가지며 뜻 깊은 문경문화원에서의 학술대회를 마무리 하였다.<한국서예문화학회 임원>고문: 송하경. 박병천. 조민환. 임태승. 김응학. 안병철명예회장: 김재일. 최은철. 심현섭. 정복동. 김춘자회장: 채순홍부회장: 이경자. 김희정. 박정숙상임이사: 전상모 사무국장: 최미숙2019.02.21글씨21편집실

-

[News]

소학(小學) 삼인행(三人行) 강의 개설

소학(小學) 삼인행(三人行) 강의 개설소학에 대한 지식 공유와 탐구를 통해 인문학적 가치를 발견할 수 있어... 인문학 아카데미 청관학당(聽觀學堂)에서 “소학(小學) 삼인행(三人行)”강좌가 3월 6일(수) 개강하여 인문학에 관심 있는 많은 이들이 주목 하고 있다. 강의 시간은 매주 수요일 오후3시~5시, 저녁 7시~9시로 각 120분씩 강의가 진행된다. 소학 삼인행의 강주(講主)는 음운학에 정인갑, 훈고학에 김상환, 문자학에 최규삼이 맡아 소학에 대한 지식들을 탐구한다.강의에 관심이 있다면 전화 010-5606-4322 혹은 이메일 chezmargot@naver.com로 문의하면 된다. 2019.2.22글씨21 편집실文字 Storytelling _ 1, 거북이 이야기龜(거북이귀, 거복이구, 점칠구, 복갑거) 본시,“거북이”의 이름은 외자로 소리값이 \"궈(거,구,귀)\"로 읽어지는 동물명사이다.고대, 상(商)나라에서 점(卜)치던 복갑(卜甲)으로 사용되다 보니,언제부터인지 우리말은 거북이를 뜻하는 \"귀\"에 점치는 \"복\"이 붙어 \"거북(거복)점\"의 뜻이 되었고,마침내 느림보(?) 동물이름 “거북이”가 되었다.* 반디 불, 반디불이 - (디,듸,딧) * 아! 몰랐다구요? - 세상사, 걱정일랑 하지 마세요 귀신 씨 나락 까먹던 옛날에 귀신도 모르던 것은 \"거복이\"에게 물어보면 됐구요, 오늘날은 손바닥에 귀신처럼 달라붙어 다니는 “it 귀신”에게 물어보면 되요. 그런데 그 귀신도 모르면, ... ~^^ “ 문자(文字)는 모든 콘텐츠의 보물창고다 ” 문사철(文史哲) _ 고전(古典)의 깊은 이해를 구하는 이,음운학(音韻學)에 근거한 중국어 공부에 뜻이 있는 이,선대(先代)의 유묵(遺墨), 간찰(簡札)을 읽고 해석하고 싶은 이, 격조(格調) 있는 예술과 디자인 미학(美學)에 관심을 가진 이,신언서판(身言書判) _ 조리 있는 말과 글을 쓰고자 하는 이, “ 소학(小學)은 격물(格物)에 따른 정명(正名)으로, 개념상실의 이 시대에 가장 필요한 인문학(人文學)이다 ” ■ 소학 삼인행(小學 三人行) ■ 개강일 : 2019년 3월 6일시간 : 매주 수요일 오후반 3시~5시 저녁반 7시~9시 (120분 강의)장소 : 종로구 인사동 (연화정 3층)전 화 : 010-5606 4322 이메일 : chezmargot@naver.com * 뜻있는 선생님의 참여 바랍니다 人文學 아카데미 聽觀學堂 _ 눈 맑고 귀 밝은이의 열린 공간

-

[Interview]

이 작가의 思생활, 이일구

닿을 때까지, 닿고 싶어서한국 캘리그라피의 선구자 담운 이일구 이일구는 사람들이 ‘캘리그라피’라는 것이 무엇인지조차 모르던 시절부터 이 분야의 작업을 시작했다. 그는 캘리그라피의 불모지였던 한국에 캘리그라피라는 뿌리를 내리게 하고 그 시장을 개척한 창시자이자 선구자라고 말할 수 있다. 구름이라는 저 높은 이상향에 다다르기 위해 이 땅에 단단히 두 발을 붙이고 오늘도 한발 한발 잰걸음을 늦추지 않는 담운(覃雲) 이일구를 만나보았다....>>인터뷰 전문 보기(클릭)<<

-

[News]

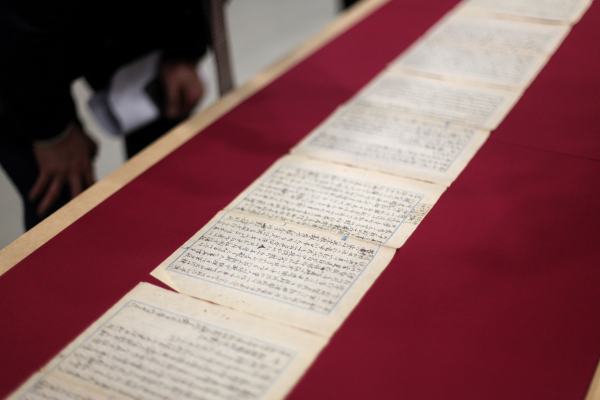

한용운 <3․1독립운동 민족대표들의 옥중 시(諸位在獄中吟)> 친필원고 최초 공개

한용운 <3․1독립운동 민족대표들의 옥중 시(諸位在獄中吟)> 친필원고 최초 공개 3.1독립운동, 대한민국임시정부 수립100주년을 맞이하여 예술의전당(사장 고학찬)은 3.1독립운동, 대한민국임시정부 수립100주년 서화미술 특별전 <자화상 自畵像 - 나를 보다>展을 예술의 전당 서예박물관에서 3월 1일(금)부터 4월21일(일)까지 개최한다. 이에 예술의 전당 서예박물관은 개막에 앞서 만해 한용운 선생이 1919년 옥중에서 작성한 독립선언서 ‘조선독립에 대한 감상의 개요’ 친필 초고본을 언론에 최초 공개하였다. 만해 한용운선생이 1919년 7월 10일, 일본인 검사의 “조선 독립에 대한 감상이 어떠한가.” 심문에 대한 답으로 옥중에서 하루 동안 꼬박 써내려간 지 딱 100년만이다. 이 날 공개 기자간담회에서는 전시 개막에 앞서 한용운의 최초 공개 유물 원본을 직접 열람하고, 이동국 수석큐레이터가 직접 원고 내용과 역사적 의미 등을 소개하는 사전 공개 행사를 진행하였다. 이동국 수석큐레이터는 “정서화(正書化) 되기 이전의 초고본은 내용은 물론 글씨를 통해 쓴 사람의 정신은 물론 성정기질까지 생생히 다 그대로 녹아나오고 박혀있다.”며 “‘인간 자의식 표출’이 예술의 본질이라는 점을 생각할 때 옥중(獄中)에서 죽음을 무릎 쓰고, 그야말로 일필로 한 호흡으로 쓰여 진 만해의 친필이야말로 최정점의 예술이다.”라며 가치를 평했다. 이동국 수석큐레이터또 같은 기간 수감 중에 민족대표 48명인 일부의 소회를 한용운이 받아서 남긴 ‘3·1독립운동 민족대표들의 옥중시(諸位在獄中吟)’의 존재도 처음으로 공개된다. 감옥에 갇혀있던 이들 민족대표들의 옥중 소회를 살펴볼 수 있다. 이 두 유물은 독립운동사 연구에도 매우 귀중한 자료로 평가된다. 3.1 독립선언 주역 옥중시 원본 *사진제공 : 예술의전당그리고 대한민국 정부 수립이 선포되던 1948년 8월 15일, 백범 김구가 경교장에서 남긴 칠필 유묵(한운야학 閑雲野鶴)도 언론에 최초 공개되었다. 꿈에 그리던 광복 후 미국과 소련의 영향으로 남과 북이 나뉘어 사상으로 대립하던 시기, 김구는 ‘남북 공동성명서’를 발표하고 통일정부 수립을 주장하였지만 끝내 통일 정부는 수립되지 않았다. 해방 이후 한반도를 휘몰아친 갈등과 화합, 끝내 통일 정부를 이루지 못했다는 좌절감 속에서 백범은 네 글자로 그 쓸쓸한 마음을 표현했다. 한운야학 閑雲野鶴 *사진제공 : 예술의전당예술의 전당 채홍기 서예부장은 “통일정부 수립의 꿈이 한가로운 구름처럼 떠다니는 이야기가 돼버렸구나.. 이런 심정에 빠져 표현하지 않았을까 생각된다.”라고 전했다.예술의 전당 채홍기 서예부장3.1독립운동, 대한민국임시정부 수립100주년을 맞이하는 2019년, 독립운동가들의 정신성을 되새김하여 정치가들과 사상가 지식인 문화인이 별개로 분파되어 있고, 남북으로 동서로 제대로 나누어진 우리의 현실 문제를 어떻게 해결할 것인지 고민해 보아야 할 것이다.2019.2.27이승민기자

-

[Interview]

<특집>

引领大陆的书法家们| 4편 이강전(李刚田) |

-

[Column]

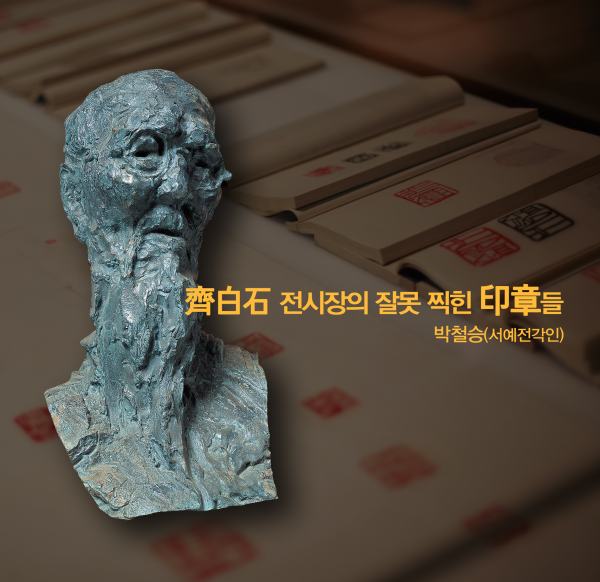

전시칼럼

齊白石 전시장의 잘못 찍힌 印章들박철승(서예전각인) 불과 1년 5개월 만에 한 사람을 위한 두 차례의 전시회가 열렸다. 그것도 국내 서예계에서는 대관이 하늘의 별 따기라고 아우성치는 예술의전당 서예박물관에서 말이다. 2회 전시 기간이 모두 두 달씩을 넘겼으니, 가히 세계적인 작가라고 쉽게 짐작할 수 있으리라. 서화에 조금이라도 관심이 있으면 누구나 알 수 있는 치바이스(齊白石, 1864~1957)의 서울전 이야기이다.그런데, 시작도 하기 전 왠지 낯선 것 하나가 있다. 치바이스라는 이름이다. 서예를 시작하면서 지금까지 여러 자료를 통해 접한 이 대가(大家)의 명성은 제백석이라는 우리 한자음으로 발음해야 더 걸맞게 다가오는 거 같다. ‘오창석(吳昌碩, 1844~1927)과 제백석’이라고 해야 중국의 현대 서화를 연 대칭점의 그 위상이 충분히 느껴지는 것은 나만의 예단은 아닐 것이다.그런 어마어마한 전시회이니 서화와 전각에 빠져 사는 사람들은 너나없이 기쁜 마음으로 전시장을 찾았고, 안복(眼福)을 누렸을 것이 분명하다. 나도 마찬가지였다. 그런데 두 번의 전시작들 속에 이상한 작품들이 각각 1점씩이 있었다. 나는 작품을 관람할 때 찍힌 인장을 세심히 살피는 편이다. 글씨나 그림이야 도록을 통해 다시 볼 수 있지만, 인영(印影)은 그렇지를 못하니 휴대폰 카메라로 확대 촬영까지 해두곤 한다. 제백석(齊白石), <안득자손보지(安得子孫寶之)>, 1933년2017년 제백석의 전시 작품도 그렇게 보다가 인장의 위아래가 바뀌어 잘못 찍힌 작품이 눈에 띄었다. 며칠 뒤에 모바일 매체인 글씨21에 성인근 편집주간이 쓴 ‘변관유감(邊款有感)’이라는 글을 읽었는데, 제백석의 <安得子孫寶之> 전각 작품을 소개했다. 오른쪽부터 새길 수 있게 인고(印稿)를 올려야 하는데, 잘못해서 왼쪽부터 올려 새겼다. 그 이유가 측실(側室)에 대한 병 걱정 때문이며, 바로잡아 다시 새길 생각은 없노라고 측관(側款)에 밝혔다. 작가의 자존심이 이 정도인데, 한 작품을 완성하고 곁들인 날인(捺印)이 아차 잘못해 위아래가 바뀐 실수 정도야 대수롭지 않다고 나도 함께 공감하면서 그때는 그냥 넘겨 버렸었다.그런데 2018년 전시작에서도 인장이 잘못 찍힌 작품이 눈에 들어왔다. 이번에는 제백석 본인의 작품이 아니고 조각가 우웨이산(吳爲山, 1962~현재)이 제백석을 그리고 관지(款識)를 썼는데, 거기에 찍은 인장이 위아래가 바뀐 것이었다. 집에 와서 도록을 한참 쳐다봤고, 2017년 도록까지 다시 꺼내어 보면서는 두 작품과 관계되는 여러 의문들이 꼬리를 물었다. 전각이 ‘조충소기(彫蟲所技)’ 하찮은 것이라고 하지만, 그래도 방촌(方寸)에 우주를 경영한다고 하지를 않나? 그냥 지나칠 수가 없었다. 몇 날을 답을 찾아 여러 자료들 속을 헤매었다. 물론 잘못 찍힌 두 작품의 인영은 내 휴대폰에 선명하게 저장되어 있었다. 우웨이산(吳爲山), <화가 치바이스> 낙관 부분, 2012년 조소에 사의(寫意) 정신을 끌어들인 우웨이산이 예술 정신의 본보기로 삼는다는 제백석에 대한 존경과 찬사를 쓰고, 그 옆에 위아래로 바짝 붙여 찍은 두 개의 인영이 보인다. 위의 것이 먼저 찍은 것이다. 그런데 실수로 위아래를 바꾸어서 잘못 찍었다. 얼마나 황당했을까? 우웨이산도 찍으면서 아차 싶었나 보다. 당시의 불안한 심정이 누른 각도와 인주의 흔적에 그대로 남아 있다. 바로 아래에 잇대어서 올바르게 찍기는 했는데, 흔들리고 희미해져버린 붉은색은 당시의 난감함을 고스란히 전해주는 듯하다. 실수를 인정하고 바로 정정한 셈이다. <二適後人>이라는 인문의 내용도 궁금했다. ‘후인(後人)’이야 알겠는데, ‘이적(二適)’은 또 뭘까? 우웨이산과 관련한 인터넷 자료를 뒤졌다. 고이적(高二適, 1903~1977)이었다. 그는 1960년대 곽말약(郭沫若, 1892~1978)과 난정서(蘭亭敍)의 진위에 대해 논변을 벌였던 것으로 유명한 학자형 서예가이다. 우웨이산은 그의 후손인 것이다. 제백석(齊白石), <여년안득자손현(餘年安得子孫賢)>, 1940년 2017년 제백석의 전시 도록에 실린 글씨 작품이다. 반절지 크기에 행서(行書)로 본문 두 줄을 썼는데 ‘得’을 고자(古字)로 고른 것 말고는 평범한 자형(字形)을 택해 붓에 먹을 두 번 정도 찍어 자연스럽게 본문을 써 내렸다. 이어서 두 줄로 관지(款識)를 적었는데 본문에 비해 약간 크다는 느낌이 든다. 전체적으로는 편안하게 붓을 놀려 부드러운 듯 굳센 힘이 느껴지며 먹의 윤갈(潤渴)이 글자 사이에서 밀고 당기는 듯 여유로운 긴장이 이어지는데, 끝까지 오면 세 군데 내려 긋는 획과 ‘安’에서 ‘得’으로 이어지는 왼쪽 긴 획에서 애절하게 긴 여운이 느껴진다. 오른쪽 한 줄의 관지는 좁은 공간에 끼워 넣은 듯 왼쪽에 비해 많이 작고 딱딱해 어색하며, 나중에 썼다는 느낌이 금방 들어온다. 이런 검은색 글씨들 사이에 붉은색 인장이 4개가 찍혀 있다. 이 중에 하나가 위아래가 바뀐 채 날인되었다. 어느 것인지 전체 화면에서는 잘 보이지도 않는다. 본 작품 부분은 ‘餘年安得子孫賢’(늙어서 어찌해야 자손들을 어질고 착하게 할 수 있을까?) 이라는 본문에, ‘白石老人書于古燕京 行年八十’(백석 노인이 옛 연경에서 썼고 나이 팔십이다.)의 관지가 붙어 있다. 본문에는 팔십 먹은 늙은 아버지의 자식 사랑이 담겨 있다. 이 즈음 제백석에게는 어린 자식들이 연달아 있었고, 1938년에는 일곱 번째 막내아들 량모(良末)가 태어나면서 4살 밖에 안 된 육남(六男) 량녠(良年)은 죽기도 하였다. 장성한 자식들이 낳은 손주들도 계속 태어나고 있었다. 당시 이런 제백석의 가정사를 감안하고 보면 위 작품은 더욱 짠하게 읽힌다. 그 나이에 참 대단해 하는 감탄은 사라지고, 늘그막까지 어린 자식과 손주들이 착하게 잘 자라주기를 걱정해야 하는 나이 든 아버지, 아니 할아버지의 좌절과 기대가 교차되어 가슴이 아려진다. 제백석은 아들 여섯에, 딸 여섯을 낳았다고 『백석노인자술(白石老人自述)』에서 밝혔는데, 여기에는 대만으로 건너간 딸 량리엔(良憐)은 이름조차 밝히지를 않았다. 둘째 부인인 후바오주(胡寶珠, 1902~1943)는 마흔두 살에 딸을 난산하다 세상을 떠났고, 그 딸 또한 태어나자마자 죽은 것으로 알려져 있다. 오른쪽 추기(追記)에는 ‘己卯春三月一日書七幅 此幅良止收又記’(기묘년 봄 3월 1일에 일곱 폭을 썼는데, 이 폭은 양지가 수장해서 또 기록한다.)라고 적었다. 제백석은 말년에 자신의 작품들에 많은 관지를 덧대어서 작품에 대한 추가 정보를 상세하게 제공했는데, 이옹(李邕, 674~746)의 녹산사비(麓山寺碑)에서 느낄 수 있는 각이 지고 마른 듯 딱딱한 필체가 거의 대부분이다. 제백석은 나이를 관지에 많이 적었다. 그는 1864년 1월 1일에 태어났다. 이것은 양력이고, 음력으로는 1863년 11월 22일이다. 그래서 태어난 해가 2살이 된다. 그렇다면 80세는 원래 1942년이다. 그런데 75세 되던 1937년에 액땜을 위한 점쟁이의 점괘를 받아들여 두 살을 올려 77세로 작품에 서명을 하기 시작했다. 그러면 위 작품을 쓴 80세는 1940년(임오)이다. 기묘년(1939)과 맞지 않는다. 나이 탓일까? 본인이 기억의 오락가락을 스스로 드러내고 있다. 처음 이 문구로 7장을 썼고, 그중 한 장을 딸 치량즈(齊良止, 1931년 생)가 소장하고 있어 나중에 또 적었다 했으니, 제백석의 나이 아흔 가까이 되지 않았을까? 량즈는 다른 형제 다섯과 함께 아버지를 이어받아 화가의 길을 걸어 소위 ‘제파(齊派)’ 형성에 큰 역할을 하였다.이 작품에는 4개의 인장이 찍혀 있다. 두인(頭印)으로 <悔烏堂>이라는 주문(朱文) 당호인(堂號印)을, 본문 관지 밑에 정방형의 백문(白文) 성명인인 <齊璜之印>을 찍었다. 오른쪽 추기 밑에 음각(陰刻)의 별호인(別號印) <齊大>가, 오른쪽 맨 아래에는 양각(陽刻)의 <湖南省博物館藏品章>이라는 수장인(收藏印)이 찍혀 있다. 4개 중에 잘못 찍힌 것은 <제대(齊大)>인데, ‘제대비우(齊大非耦)’에서 따온 것으로 제백석이 본가 소생의 장남이며 ‘순(純)’자 항렬의 맏이이기에 지은 별호(別號)이다. 제백석(齊白石), <여년안득자손현(餘年安得子孫賢)> 낙관 부분, 1940년 ‘제대비우(齊大非耦)’라는 고사 성어는 춘추 좌씨전에 그 내력이 실려 있는데, 춘추 초기 제(齊) 나라는 강국이었으나 북융(北戎)의 침입이 잦자 희공(僖公)은 이웃 정(鄭)나라에 도움을 청하였고, 태자 홀(忽)이 적장을 사로잡는 등 전공을 세웠다. 이에 희공이 사위로 맞으려 하자 홀이 “제나라는 대국이라 짝이 될 수 없습니다.”라고 거부한 말에서 유래하였다. 제백석은 <齊大>를 음각과 양각으로 여러 벌 새겨 많은 작품에 날인하였으며 여기 찍은 음각은 70세 때 다시 새겼다[白石山翁七十歲重刊]는 측관이 남아 있다. 전체적으로 위쪽보다 아래쪽이 여백이 많아 안정적이며, 오른쪽이 상대적으로 왼쪽보다 높아 율동감이 느껴진다. 자간(字間)은 한 몸처럼 바짝 붙이고, 세로획 7개는 굵기와 길이와 방향이 서로 제각각 놓여 자연스런 변화가 한눈에 들어온다.이 인장을 위아래를 바꾸어 잘못 찍었다. 제백석은 작품을 제작하고 나중에 관리하는 부분까지 매우 철저하고 주도면밀하였다. 어떤 전각 작품의 측관에는 그 문구를 몇 번째 새겼다는 것까지 기록하였다. 그런 치밀한 성격에도 이런 실수를 하였다. 믿어지지가 않는다. 그런데 다시 한 번 잘못 찍힌 부분들 유심히 들여다봐도 실수의 당혹감 같은 흔적은 어디에서도 찾을 수 없다. “나는 각을 새길 때 글씨 쓰는 것과 똑같은 방식으로 한다. 붓이 한 번 간 곳은 다시 개칠하지 않듯이, 각을 할 때도 칼이 한 번 지나간 곳은 절대로 칼을 다시 대지 않는다.”라는 자술(自述)의 언급처럼, 자신의 작품에 대한 강한 자존심 때문에 이런 실수 정도는 그냥 눈 감고 지나친 것은 아닐까? 아무튼 아무 일도 없었다는 듯 태연자약한 모습이다. 만약 내가 이런 실수를 했다면 어떻게 하였을까? 제백석처럼 그냥 놓아두었을까? 아니면 우웨이산처럼 하였을까? 그런데, 머릿속에서는 새 종이를 펴고 있는 나의 모습이 자꾸 어른거린다.

-

[News]

세계서예전북비엔날레 학술상, 대상에 이필숙 선정

세계서예전북비엔날레조직위원회가 처음 공모한 <2019 세계서예전북비엔날레> 학술상에 이필숙(성균관대)씨가 쓴 ‘추사서예미학의 역리적 사유와 체현’이 선정됐다. 조직위원회는 2019 비엔날레를 앞두고 한국서예의 발전과 학술적 역량을 강화하기 위해 학술상을 제정하고 논문을 공모한 바 있다. 심사 결과 이필숙씨가 쓴 ‘추사서예미학의 역리적 사유와 체현’이 대상을, 장지훈씨(경기대)의 ‘허목이 쓴 <구사산비>의 서예적 가치’가 우수상을, 김범수씨(서원대)의 ‘왜 붓글씨인가’가 장려상을 차지했다. 심사는 주제와의 부합과 서예의 정체성에 대한 논술의 적절성 여부 등을 고려해 심사위원 전원의 합의로 결정됐다. 대상으로 선정된 논문은 추사 서예미학의 역리적 사유를 음양, 물극필반, 상반상성의 측면에서 밝히고, 역리적 서예 체현을 중화미, 원융미, 기괴미, 측면에서 분석한 논문으로 공모주제에 부합되며, 논문의 제목과 목차설정, 내용전개 등이 일목요연하게 이루어졌다는 평가를 받았다. <2019 세계서예전북비엔날레> 학술상 대상 수상자 - 이필숙또 우수상 논문은 공모 주제에 크게 적합하지 않았으나 구원 이정을 추모하기 위해 쓴 ‘구사산비’를 조선시대의 명필인 허목이 쓴 것으로 파악하고 서체를 분석한 연구가 돋보이며, 풍부한 자료 제시 등으로 향후 서예연구에 크게 기여할 수 있는 논문이라 평가받았다. 장려상을 받은 논문은 논문의 성격이 공모주제와 부합하며, 내용면에서는 정감과 글씨에 대해 서론을 근거로 전개하여 붓글씨의 매력과 붓글씨의 인성교육에 대하여 논술하여 서예에 대한 대중적 이해에 크게 기여할 수 있다고 평가받았다. 심사위원회는 “공모 주제가 고차원적이고 첫 행사라서 인지 응모수가 다소 적은 점이 아쉬웠으나 우리나라 서예학술사 연구에 중요한 계기를 마련했다.”라고 평가했다. 선정된 논문은 홈페이지에 공개하고 학술논문집으로 발간 예정이다. 시상은 2019세계서예전북비엔날레 개막식 때 이루어진다. 개막식은 10월 12일 오후2시 한국소리문화전당 국제회의장에서 열린다. 2019. 3. 5김지수 기자

-

[News]

섭흔 원장,

인도네시아서법가협회와 인도네시아서화학회서 서예특강 초대 2011년 창립된 인도네시아서법가협회와 인도네시아서화학회는 지난 2월 섭흔 원장을 초대하여 서예특강을 개최하였다. 2,000만명 이상의 중국인이 거주하는 인도네시아는 서법가협회와 서화학회를 통해 국제행사에도 적극적으로 참여하였으며 서예반을 개설하여 정기적으로 서예강의를 이어오며 서로 배우며 발전해왔다. 이번 특강에는 회원들의 수준을 높이며 시야를 넓히기 위해 호소단(胡素丹) 이사장의 후원을 받아 중국국가화원 해외서법연구소 부소장인 섭흔 원장을 초대하여 인도네시아서화학회소에서 2월 16부터 17일까지 양일간 열렸다. 이번 특강은 인도네시아서법가협회에서 첫 번째 해외작가를 초청한 것으로 내용은 1.서예감상법과 2.千古用筆不易(천고의 용필법이 바뀌지 않는다), 3.개통보사도각석 이다. 서예감상법 설명에서는 20여 년간 수집한 약 300점의 도판과 사진으로 널리 자료를 인용하여 증명하며, 심오한 내용을 직관적이고 간단명료하게 표현하여, 이해하기 쉽게 설명하였다. 그는 “서예는 서예가들의 감정을 표현하는 예술이고, 감정이 없는 서예작품은 예술적인 부가가치가 없으며 예술작품이라고 볼 수 없다.”라고 강조하였다. 또 “좋은 작품은 자연에서 법을 취해야 한다.”라고 하며 자연경치의 사진과 서예작품을 비교하며 설명하였다. 두 번째로 ‘천고의 용필법은 바뀌지 않는다.’ 강의에서는 전,예,초,행,해서와 수많은 법첩을 예를 들어 설명하였다. 세 번째 강의는 <개통보사도각석>이다. 이 각석은 현재 보존된 각석 중 최초의 동한시기 마애각석으로 글씨체가 전서와 예서의 사이로 글씨의 크기가 크고, 작고 들쭉날쭉하고, 운치가 있으며 고풍스럽고 기세가 강하며 결구가 기이함을 나타낸다. 이번 특강 관계자는 “섭흔 선생의 특강을 수강한 많은 참석자들은 보다 한층 깊은 서예의 학술적 연구를 공부할 수 있는 계기가 되었다.”고 전했다. 섭흔 선생은 현재 중국국가화원 해외서법연구소 부소장이자 한국서법예술원 원장, 북경대와 중국인민대 객좌교수로 있다. 2019. 3. 8글씨21 편집실

-

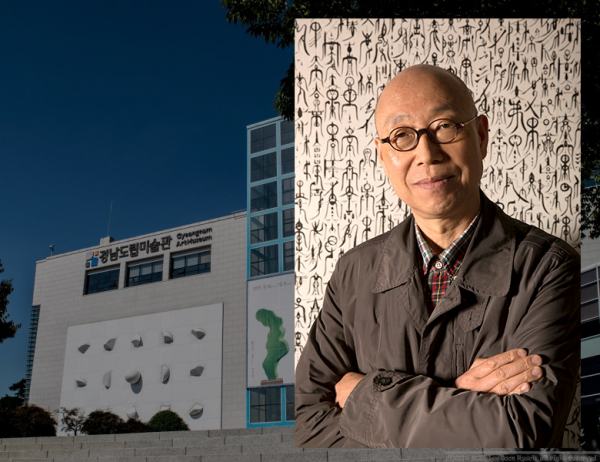

서예가 김종원,

경남도립미술관장 취임 (사)한국문자문명연구회 회장으로 ‘문자문명전’을 매년 개최하며 창원 다호리 고분유적의 가치를 알리는데 앞장서는 서예가 다천(茶泉) 김종원(64)선생이 경남도립미술관장으로 취임했다. 경남도는 지난 1-2월 개방형직위(도립미술관장) 임용시험을 거쳐 김종원 서예가를 관장에 임명했다고 지난 4일 밝혔다. 김종원 신임관장(경남도립미술관)김종원 관장은 “경남미술의 역사성과 정체성의 문제에 대해 심도 있게 다뤄 보려 한다. 이를 통해 현대미술의 동향에 대해서도 면밀히 파악할 것이다. 교육과 종교가 그 역할을 상실한 이 시대에 미술이 치유의 대책이 될 수 있도록 할 것이며, 도립 미술관의 독립성과 보편성에 대해 깊이 고민할 것이다”고 말했다. 김종원 作 - 龍의 눈물-釋譜詳節/ 210×150㎝그는 1988년 창원 다호리 고분 유적에서 붓 다섯 자루가 발견돼 기원전 200년 전부터 우리나라에 문자문화가 꽃피워졌다는 다호리 고분의 문자문명학적 의의와 현대에 이르러 문자의 예술적 승화작업을 보여주는 (사)한국문자문명연구회 회장을 맡아 2008년부터 전시를 개최해오고 있다. 김종원 관장은 마산고 재학시절 소암 현중화(1907~1997)선생의 글씨에 반해 제주로 유학(제주대학교)을 떠났으며, 고려대학교 교육대학원에서 한문교육을 공부했다. 또 대한민국서예대전 초대작가 및 심사위원, (사)한국서예협회 이사, 경남지부장 등을 역임했다. 2019. 3. 11글씨21 편집실