|

버려지는 글씨들 1. 저녁을 먹고 오랜만에 동네 산책에 나섰다. 아파트 단지를 지나 주택가까지 느린 걸음으로 걷다보니 그간 보이지 않던 풍경들이 눈앞을 지나간다. 여기에 이런 나무가 있었나 싶기도 했고, 한동안 잘 다녔던 식당은 언제 그랬냐는 듯 호프집으로 바뀌었다. 날씨가 꾸물꾸물 했지만 첫눈 비슷한 게 내릴 줄은 몰랐다. 눈이라기엔 차라리 싸라기에 가까워 이걸 첫눈으로 쳐야 하나 말아야 하나를 생각하며 옷에 붙은 모자를 뒤집어썼다.

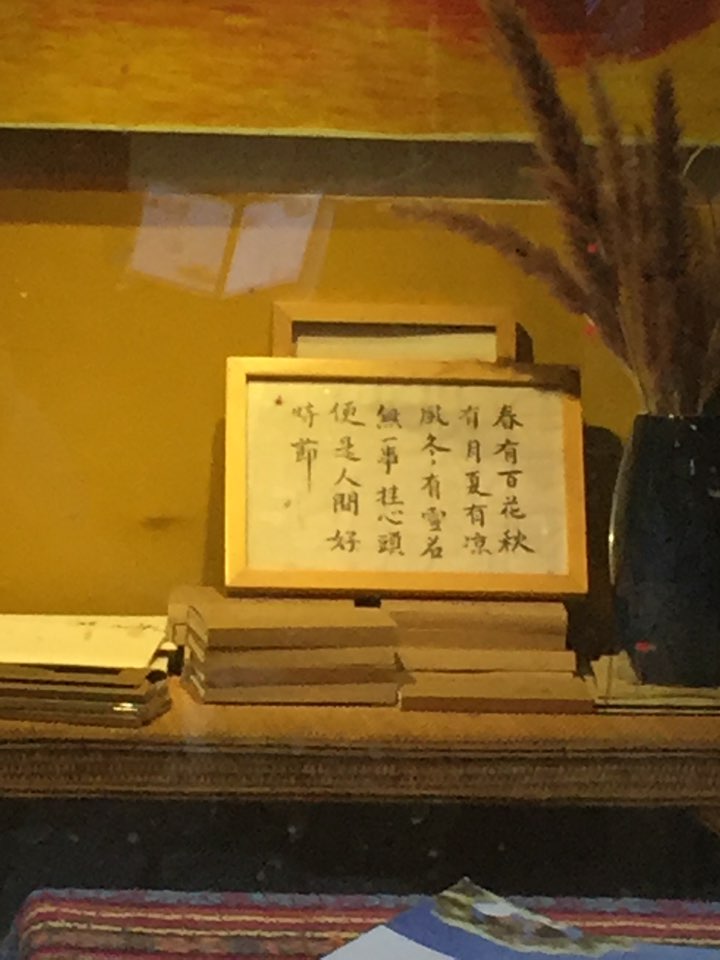

그렇게 실눈으로 몇 분을 또 걷는데 불편한 시야 사이로 액자 하나가 눈에 들어온다. 담벼락에 기대 서있는 그 액자는 세로 2분의 1지 크기로 생활쓰레기와 함께 싸라기를 맞고 있었다. 쓰레기의 종류와 양을 언뜻 보니 이사 간 집에서 불필요한 짐과 함께 버리고 간 액자임이 분명했다. 거기에는 ‘덕숭업광(德崇業廣)’이란 글자가 초서로 쓰여 있었고, 작가의 호와 인장까지 찍혀 있었다. 그러나 내가 모르는 사람이었다. 글씨의 획은 두툼했고 활달했으나, 그렇다고 미술시장에 내놓기는 뭣한 그런 글씨였다. 이 작품은 왜 이런 날씨에 싸라기를 맞고 있는 신세가 되었나.

아마도 그랬을 꺼다. 작가는 어려서부터 필재가 있다는 칭찬을 주위로부터 들었을 테고, 백일장에 나가 큰 상도 거머쥐었을 꺼다. 어른이 되어서도 필방에 다니는 일을 즐겨했을 테고, 공모전에서 패배의 쓴맛도 당선의 단맛도 맛봤을 꺼다. 서예를 직업으로 삼았는지 아닌지는 모르겠지만, 주위에 글씨 잘 쓰는 사람으로 인정은 받았을 꺼다. 친지나 지인으로부터 글씨 한 장 써달라는 부탁을 적지 않게 받았을 테고, 아마도 인정으로 대했을 꺼다.

2. 첫눈 비슷한 게 온 며칠 후, 친척 어른이 돌아가셨다는 소식을 듣고 장례식장을 찾았다. 86세의 어른은 오랜 병고로 병원에 누워계시던 터라 다들 짐작하고 있었던 듯 그리 애통한 분위기는 없었다. 오히려 살아남은 친지들이 오랜만에 만나 서로의 안부를 물으며 술잔을 기울이고 있었다. 나도 예를 갖춘 후 친지들 사이에 자리를 잡고 앉았다. 워낙 오랜만에 만난 분들도 있는 터라 생활과 환경이 어떻게 변했는지 잘 모르는 상태에서 쉽게 말을 꺼내기도 애매한 자리이다. 이런 자리에서는 차라리 근황보다는 옛 이야기를 나누는 게 상책일지 모른다. 그렇게 애매한 시간 속에서 우리 세대의 맏형 격인 사촌형이 나를 지칭하며 이야기한다. “자네가 어려서부터 글씨를 잘 썼지, 요즘도 계속 쓰고 있는가?”

어색한 분위기 속에서 사촌형이 나를 기억하는 코드로 서예를 들고 나온 것이다.

“아니요, 요즘은 글씨 쓸 시간이 별로 없어서...”

내가 서예를 했다는 사실을 기억해준 것에 나름 고마움을 느끼며 솔직하게 답했다.

“에이, 그래도 그 실력이 어디 가겠나. 말 나온 김에 우리 회사 내 방에 걸 글씨 하나 써주게, 표구는 내가 할께.” 사촌형은 말이 끝나자마자 앞에 놓인 휴지 하나를 쑥 뽑더니 안주머니에서 두툼한 볼펜을 꺼내 이렇게 썼다.

‘勤者必成, 부지런한 사람은 반드시 성공한다.’

현대 정주영 회장이 좋아하던 글귀라는 말을 곁들이며 내 앞으로 쓱 내민다. 나는 그 상투적인 글귀가 적힌 휴지를 받아들며 며칠 전 싸라기를 맞고 있던 축축한 액자를 떠올렸다.

혈연이란 참 어렵다. 사회적 관계에서의 만남이라면 정중하게 거절했을 테지만, 혈연이란 이유로 나는 그 휴지를 받아들고 승낙을 해버렸다. 아니, 승낙이라기보다는 오히려 수명(受命)에 가까웠다. 우리 시대의 서예란, 서예가란 무엇인가라는 결론 안 나는 생각이 며칠간 내 머릿속을 떠다녔고, 나는 작품이라기보다는 숙제와도 같은 네 글자를 써냈다. 그리고 내일 이 글씨를 이런 메모와 함께 우편으로 보낼 생각이다.

“표구하지 않고 간직해 주셨으면 좋겠습니다.” 2017. 11. 30 성인근 ․ 본지 편집주간 |